par Vincent TEIXEIRA

La musique est le plus violent des beaux arts.

(réflexion de l’aveugle Mélanie de Salignac,

citée par Diderot dans des « additions à la

lettre sur les aveugles »).

Dès ses débuts, Richard Wagner n’a pas laissé indifférent : sa musique ainsi que ses écrits et sa personnalité ont provoqué soit la critique, l’indignation de ses adversaires acharnés, soit l’admiration fanatique de quelques personnalités isolées. Le cas Richard Wagner, parce qu’il est l’un des plus grands novateurs de l’histoire de la musique et parce que son génie n’est pas d’essence purement musicale, mais touche aussi les domaines poétique, philosophique, mythologique et politique, est particulier et a toujours suscité les attitudes les plus contradictoires, depuis ses premiers pas sur les scènes lyriques d’Allemagne jusqu’à nos jours. Et peut-être en sera-t-il toujours ainsi quant à ce compositeur hors normes dont la pensée et l’esthétique ont été parfois indignement travesties comme celles de son contemporain Nietzsche, dont on a également caricaturé les propos sur le compositeur. De nombreux mélomanes, voire des musiciens avertis sont toujours allergiques à Wagner et contestent son génie ; en revanche, d’autres lui sont tellement dévoués que leur passion – on a parlé à la fin du XIXéme siècle de « wagnérite », épidémie qui ravagea l’Europe mondaine et artistique – devient une véritable monomanie, voire un culte dont certains habitués du Festival de Bayreuth se posent toujours en fidèles disciples. Compositeur à part dont la bibliothèque qui lui est consacrée se compte en milliers de volumes, au point que certains spécialistes ont pu dire qu’il était avec Jésus-Christ et Napoléon un des personnages qui a fait couler le plus d’encre. (1) « L’art de Wagner exerce une pression de cent atmosphères ! Courbez le dos, il n’y a rien à faire… » (2), écrit Friedrich Nietzsche en 1888. Pourtant l’œuvre de Wagner, comme de nombreuses œuvres fortes et novatrices, a commencé par être fortement vilipendée.

En effet, des débuts difficiles à l’institution du culte wagnérien marqué par le premier Festival de Bayreuth en 1876, Wagner a mené une vie sans cesse au bord de la rupture, pleine d’aventures et de misères, mais qu’il réussit à sauver par un acharnement constant, une volonté farouche d’accomplir son destin. Il est l’un des rares à pouvoir porter l’image romantique du compositeur maudit, recherché par la police, proscrit, pourchassé par ses créanciers, maltraité par les officiels de la vie musicale, et à la recherche constante d’un asile amoureux. Tout jeune déjà, Richard Wagner rêve d’une gloire immense, publique et rapide ; il veut être musicien et il s’agit bien pour lui d’une décision plutôt que d’une vocation : ce n’est pas un enfant prodige ni un virtuose. Son ambition paraît démesurée puisqu’il veut être à la fois musicien, poète, auteur dramatique, metteur en scène et chef d’orchestre.

Après un triptyque de jeunesse – Die Feen (Les Fées, 1834), Das Liebesverbot (La Défense d’aimer, 1835), Rienzi (1840) – dont seul le troisième ouvrage connaît un triomphe lors de sa création à Dresde en 1842, les dix opéras qui suivront accentueront l’originalité du compositeur, en radicalisant ses positions dramaturgiques et en développant un système de composition adapté (leitmotive, mélodie infinie), modelant progressivement l’opéra romantique en un drame musical cosmique. Après Der fliegende Holländer (Le Vaisseau fantôme), inspiré par Heinrich Heine et qu’il destine d’abord a la France, mais qui, après des désillusions, est finalement créé à Dresde en 1843, Wagner écrit Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg (Tannhäuser et la guerre des chanteurs la Wartburg) dont la composition est achevée en 1845. Cet opéra marque un nouveau progrès dans la dramaturgie wagnérienne et le compositeur attend beaucoup de cet ouvrage, auquel il restera toujours très attaché.

Dans son Journal, Cosima écrira le 23 janvier 1883, soit quelques semaines avant la mort de Richard Wagner : « Il dit qu’il n’a pas encore donné au monde le Tannhäuser qu’il lui doit. » (3) Aucun autre de ses opéras ne subira autant de retouches et de modifications de la part du compositeur.

Dans ces mêmes années 1840, Wagner commence a être également très attaché à une ville qui attire ses désirs et cristallise sa volonté de gloire : c’est Paris, qu’il découvre pour la première fois en 1839. Il faut dire que si le génie de Wagner a une origine profondément allemande et se rattache à toute une tradition mythologique nationale, il a une portée beaucoup plus vaste, le rêve de Wagner d’une œuvre d’art totale revêtant une dimension cosmopolite affirmée : ambitieux, Wagner veut parler à l’humanité tout entière. Il conçoit donc un art de la masse, s’adressant aux foules et non à une minorité privilégiée, aspect de son drame que ne manquera pas de récupérer en le trahissant l’idéologie nazie lors des grandes messes hitlériennes. Wagner vise à une reconnaissance qui annihile les frontières. Il ne faut pas se laisser abuser, écrit Nietzsche, « par l’ostracisme tapageur et dénué de gout dont Wagner est présentement victime en France : il n’en demeure pas moins qu’il existe entre lui et le romantisme français tardif des années quarante une étroite et intime parente. Ils sont fondamentalement consanguins (…) dans leur art complexe et tumultueux, c’est l’âme de l’Europe, de l’Europe tout entière qui se presse, s’élance, aspire… A quoi ? à une nouvelle lumière ? a un nouveau soleil ? (4) » D’autre part, Paris est a cette époque la capitale culturelle de l’Europe qui consacre toutes les gloires et accuse les échecs.

Nietzsche écrit qu’un artiste ne peut avoir d’autre patrie que Paris et lorsqu’en mars 1860 l’opportunité est donnée à Wagner de faire représenter Tannhäuser au Grand Opéra, c’est un des plus grands rêves du compositeur qui semble en passe de s’accomplir. Mais cette création parisienne de 1861 va être une véritable bataille et cet épisode dramatique de la vie de Wagner en lutte avec la routine artistique (5) va aboutir au plus grand échec de sa vie, à sa plus grande déception. Musicien de rupture, comme Berlioz, Wagner est rejeté par Paris, vilipende, ses audaces musicales incomprises. Seuls quelques esprits clairvoyants, dont le poète Charles Baudelaire, perçoivent en lui l’ouverture sur une nouvelle page de l’histoire de la musique et de l’esthétique.

Cette « bataille » du Tannhäuser à Paris a déchaîné la presse parisienne ; plusieurs mois déjà avant la première représentation, le tout Paris s’est passionné pour cet évènement musical. Il faut dire qu’à cette époque l’opéra n’avait pas la même placé qu’aujourd’hui et l’opinion publique se sentait intéressée par les évènements de l’Opéra de Paris, qui cependant demeurait encore une institution réservée à une certaine élite. Néanmoins, jamais un évènement musical ne fit couler autant d’encre à cette époque et bien des années après encore. Cette bataille ne sera pourtant qu’une étape dans l’histoire de l’opéra de Wagner à Paris – Nietzsche n’écrit-il pas paradoxalement que « l’une des conditions nécessaires pour goûter l’art wagnérien est la délicatesse, la finesse des cinq sens, et elle ne se rencontre qu’à Paris » – mais elle fut très importante car elle a cristallisé l’ambition d’un génie incompris et la sclérose d’un public routinier,́ d’un Opéra de Paris enlisé dans ses traditions, d’une presse trop souvent ignorante et calomnieuse, à l’opposé desquelles Baudelaire exprimera son enthousiasme le plus vif.

![]()

WAGNER ET LA FRANCE AVANT LE TANNHÄUSER DE 1861

Très tôt dans sa carrière Wagner a été en contact avec la France par le biais de la musique française. En effet, dans ses premières œuvres, son style est encore indécis et composite et traduit l’influence de plusieurs compositeurs français ; de plus,́ il dirige des œuvres françaises et subit l’attrait de Paris. François Lesure écrit dans la préface de Wagner et la France : « Wagner et la France : un sujet maudit ? Un dossier dans lequel s’agglutinent autour d’une idéologie un peu vague des mouvements d’idées à la recherche d’alliances, des sursauts de chauvinisme primaire encouragés par une personnalité obnubilée par son propre destin, un amas d’anecdotes dans lesquelles l’art́ est rarement au premier plan. (6) Le jeune Wagner, marqué par la musique de Beethoven et de Weber, se range d’abord sous la bannière des génies allemands, fréquente Henri Laube qui l’initie aux idées du mouvement « Jeune Allemagne » , à la recherché d’une identité nationale culturelle à travers des moyens artistiques régénérateurs.

Mais Wagner est troublé dans sa réflexion sur l’essence d’une musique allemande par le succès des opéras d’Auber et de Bellini. Il se demande alors s’il ne vaudrait pas mieux se plier aux goûts du public. Se proclamant plusieurs fois pur germain, notamment dans ses lettres à Franz Liszt, Wagner est toutefois très attiré par la France et commence par étudier le répertoire français d’opéra et d’opéra-comique : Méhul, Auber, Meyerbeer, Boïeldieu, Adam. Désireux d’être joué à Paris qu’il considère comme le centre de l’opéra en Europe, il écrit à Scribe puis à Meyerbeer qui est alors, depuis le triomphe de Robert le Diable en 1831, le maître incontesté sur la scène de l’Opéra de Paris. Iĺ rencontre ce dernier en 1839 à Boulogne-sur-Mer. Ayant bâclé une traduction d’un acte en français, travaillé le ballet-pantomime nécessaire aux habitués de l’Opéra de Paris, Wagner part incognito, fuyant également une armée de créanciers. C’est ce fameux voyage, mouvementé, qui est raconté dans Ma Vie, où le couple Richard Wagner et Minna Planner traverse la frontière en contrebandiers et s’embarque sur un rafiot en route vers la France via l’Angleterre. Une étape d’un mois a Boulogne, où Meyerbeer est en villégiature, lui permet d’avancer dans l’orchestration. Meyerbeer lui fait un accueil affable et l’encourage ; de plus, il lui procure une liasse de lettres d’introduction auprès de l’éditeur Schlesinger, du chef d’orchestre Habeneck et des directeurs de l’Opéra et de la Renaissance. Wagner débarque à Paris le 17 septembre 1839.

D’une ambition immense, il compte égaler à Paris la gloire de Meyerbeer. Pourtant, lorsqu’il arrive à Paris pour la première fois, Wagner est un auteur inconnu de quelques partitions de début, médiocrement originales, de quelques essais symphoniques, un petit Kapellmeister de province. De plus, il est d’un caractère assez hargneux, insociable et il écorche le français. Mais Paris a la réputation d’être une ville cosmopolite, ouverte à tous les artistes. Depuis Glück, de nombreux compositeurs étrangers sont venus a Paris et y ont obtenu la gloire : une première vague avec Cherubini, Spontini, Blangini, Paer, une seconde avec Rossini, Meyerbeer, Bellini, Donizetti, Liszt, Chopin.

Mais quand Glück, Spontini, Cherubini ou Rossini sont venus demander l’hospitalité à la France, ils étaient déjà célèbres. Inconnu, Wagner ne pouvait imposer ses symphonies comme Haydn ou Beethoven. Pas pianiste, il ne pouvait conquérir Paris par la virtuosité, comme Mozart ou Liszt. Vivant assez misérablement, Wagner fait alors quelques rencontres comme celle avec Habeneck, le fondateur de la Société des Concerts du Conservatoire dont Wagner assiste aux concerts, admiratif quant à la qualité des exécutions, même s’il dira plus tard que ce fini dans l’exécution n’était que l’indice d’une virtuosité sèche et superficielle. Il noue également des liens avec la petite colonie d’amis, de bohêmes exilés : Gottfried Engelbert Anders, bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale, le philologue Samuel Lehrs, le peintre Kietz, Friedrich Pecht, puis Heinrich Heine. Mais ses grands espoirs vont bientôt s’évanouir. En mars 1840, Antenor Joly accepte de monter sa Défense d’aimer au Théâtre de la Renaissance, Dumersan traduit le livret, mais en avril, le théâtre fait faillite et le projet échoue.

Wagner fonde également beaucoup d’espoir sur Rienzi, qu’il achève à Paris en novembre 1840, mais il s’était montre naïf face a Meyerbeer et les portes de l’Opéra lui restent́ fermées. Quelques années plus tard, dans Une Communication à mes amis, publiée en 1851, Wagner décrit dans quel état d’esprit il se trouvait alors : « Quand j’assistais, ce qui du reste n’était pas fréquent, aux brillantes représentations du Grand Opéra, montait en moi une ardeur orgueilleuse qui m’exaltait jusqu’à l’envie, jusqu’à l’espérance, jusqu’à la certitude même d’y pouvoir triompher un jour : faire servir cette splendeur à traduire une intention artistique susceptible de dechaîner l’enthousiasme, m’apparaissait comme le point culminant de l’art, et je ne me sentais pas le moins du monde incapable d’y atteindre. » (7) En juillet débute sa collaboration avec Schlesinger, éditeur de musique et directeur de la Revue et Gazette musicale. C’est d’ailleurs dans le bureau de Schlesinger, en octobre, que Wagner rencontre Liszt pour la première fois. Mais ses travaux, transcriptions d’opéras, articles et nouvelles pour le journal de Schlesinger ne lui permettent pas d’éviter, à la fin de l’année 1840, la prison pour dettes.

Sa situation n’est donc pas brillante. Cependant, un premier concert avec une de ses œuvres, l’Ouverture de Christophe Colomb, a lieu le 4 février 1841 à la Salle Herz, sous la direction de Schlesinger. On lui reconnaît alors des qualités de brillant orchestrateur. Mais ce premier séjour à Paris, de 1839 à 1842, reste marqué par une gêne matérielle permanente et la déception de son grand espoir de monter un opéra à Paris. Malgré cela, Wagner doit a Paris deux impressions musicales décisives : les trois premiers mouvements de la Neuvième symphonie de Beethoven par l’orchestre du Conservatoire sous la direction de Habeneck et la découverte des compositions et du Traité d’instrumentation d’Hector Berlioz, dont il fait la connaissance personnelle en 1839 et qui, comme lui, s’acharne à se faire reconnaître et entendre. Mais finalement, ce premier contact avec Paris et cette première approche vivante de la musique en France déçoivent beaucoup Wagner. Il écrit ainsi de Meudon, le 5 mai 1841 : « le Français pense avant tout à une chose, divertir, amuser (…) jamais il ne perd de vue son but immédiat, à savoir que cet art ait le pouvoir de plaire et de captiver le plus grand nombre possible d’auditeurs. Aussi, l’effet, l’impression d’un moment, sont et demeurent pour le Français l’objet principal. » (8) Paris est la capitale d’un art perverti, devenu une industrie de luxe et un simple divertissement pour riches oisifs. L’Opéra de Paris est un lieu mondain et élégant, a dominante aristocratique ou bourgeoise et le public y est plus souvent passionne par l’ambiance de la salle que par le spectacle lui-même ; il écoute mal car il vient pour voir et y être vu, il n’est vraiment captivé que par les grands airs et le ballet. Or, Wagner déteste le ballet classique, surtout parisien. Jusqu’à la venue de Meyerbeer, Rossini régnait souverainement sur le théâtre lyrique, mais depuis le triomphe de Robert le Diable en 1831 et des Huguenots en 1836, le public, longtemps hostile au jeune élan du romantisme, s’est pris de passion pour les spectacles à effets, aux décors pittoresques et aux airs pathétiques ou pompeux, faciles à retenir. Tous ces comportements, la musique facile et la flatterie du public révoltent Wagner qui rêve d’un public différent, semblable à la foule populaire qui à la fin de Die Meistersinger von Nürnberg (Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg) rend hommage à l’art.

Dans une lettre à Mathilde Wesendonck, Wagner parle d’une nation aussi douée, mais incroyablement négligée que les Français, de l’état misérable où se trouve l’art français. Il ajoute, pensant en particulier à Glück : « le Français n’est pas non plus proprement musicien, et toute musique lui est venue de l’étranger : de tout temps, le style musical français ne s’est formé que par le contact de la musique italienne et de la musique allemande. »(9)

Dans sa condamnation de l’opéra français, on retrouve les idées, les images de Tieck, de Wackenroder, de Jean-Paul et des philosophes sur le rôle de la musique et de la poésie. A la fois poète et musicien, Wagner se rattache à une certaine tradition germanique, celle des Minnesanger du Moyen-Age, les Maîtres-Chanteurs, et poursuit également la tradition romantique de la poésie musicale ou tous les arts sont réunis sous l’hégémonie de la musique (Wackenroder, Eichendorff, Hölderlin, Novalis).

Depuis 1810 se développait à Leipzig une école regroupant Schumann, Mendelssohn, Brahms, qui sont les héritiers d’une conception musicale pure ; Wagner se place à l’encontre de cette tendance et estime comme Liszt, Berlioz même, et plus tard Bruckner, que la musique est un véhicule pour le drame, l’épique et les idées. Cette tendance sera appelée l’école de Weimar. Wagner semble bien être le premier compositeur qui allie les talents de musicien et de poète mais qui se double aussi d’un penseur et d’un théoricien. Le grand problème qui le préoccupe est celui de l’unité de la pensée allemande qu’il estime dispersée, oscillant entre l’unité et la diversité. Le nationalisme de Wagner, plus culturel que politique, a été l’objet de nombreux malentendus ; beaucoup d’auteurs ont vu dans son œuvre la traduction artistique de l’émergence de la nation allemande et du teutonisme triomphant. Andre Coeuroy voit dans le wagnérisme une machine de guerre contre l’esprit français, mais ce teutonisme est surtout valable pour les années après 1870, Coeuroy soutenant que l’opposition de Wagner à la France viendrait de l’échec de Tannhäuser à Paris. Maurice Boucher parle plutôt d’un « nationalisme mythique » fondé sur l’opposition de deux archétypes, l’un « négatif » , l’autre « positif » (10). L’archétype édifiant est un portrait imaginaire de l’Allemagne et des Allemands, l’esprit allemand étant désintéressé, régénérateur, basé sur le refus des conventions, du formalisme et de l’utilitarisme. L’archétype répulsif, c’est la France et le judaïsme. La France domine alors la civilisation culturelle et sa musique n’est qu’un ornement de la vie de salon ou abondent formalismes et conventions, réalité superficielle fondée sur la virtuosité des artistes, appétits utilitaires et artificiels.

« Ce que Wagner reproche à l’Allemagne ou à la France, c’est leur manque de nationalisme, et le fait que leur culture vienne trop souvent du dehors au lieu de puiser dans le tréfonds national » (11), écrit Eric Eugène. Ces thèses, que Wagner développe dans ses écrits De la musique allemande (1840), Un musicien étranger à Paris (1841), L’Art et la Révolution (1849), Le Judaïsme dans la musique (1850), pamphlet dirigé principalement contre Meyerbeer, témoignent de l’urgence pour le compositeur de la renaissance et de l’avènement d’une culture régénérée. Mais le nationalisme, pour Wagner, doit être dépassé. Ses critiques de la France et du judaïsme ont une valeur pédagogique et méthodologique ; néanmoins, ses jugements sur la musique n’en sont pas moins précis et non moins virulents. L’ambiguïté de l’attitude de Wagner est dans la revendication de son appartenance à une culture profondément germanique alliée à un profond désir d’obtenir une reconnaissance européenne. C’est pourquoi Wagner fait un deuxième séjour à Paris en juin et juillet 1849. Il veut alors pratiquer le terrorisme dans l’art en publiant dans Le National son article Art et Révolution , mais le journal refuse. Il revient a Paris le 1er février 1850 en vue de faire exécuter l’ouverture de Tannhäuser aux Concerts du Conservatoire. Il faut dire que depuis son premier séjour parisien, Wagner est un peu plus connu en France.

En 1849, un premier article important révèle le génie de Wagner aux Français : il s’agit d’un article sur Tannhäuser publié dans le Journal des débats du 18 mai et signé Franz Liszt. La première de l’ouverture de l’opéra a lieu le 24 novembre 1850 par la Société Sainte-Cécile sous la direction de François Seghers, mais l’œuvre est accueillie froidement par le public et la critique est mitigée. L’influence de Wagner dans la littérature, qui se manifestera surtout à la fin du XIXème siècle, commence déjà à se faire sentir et en 1841, on relève la première trace de wagnérisme dans un écrit français : dans une légende berrichonne, Mouny Roubin, publiée dans La Revue des Deux Mondes du 15 juin 1841, George Sand fait allusion à l’article de Wagner sur Le Freischütz et met en doute l’aptitude des Français a comprendre le mysticisme populaire.

Entre le premier séjour de Wagner à Paris et la création de l’Ouverture de Tannhäuser, deux hommes surtout, en plus de Liszt, ont commencé à parler de Wagner. Le premier, c’est Hector Berlioz qui séjourne à Dresde en 1843 pour y diriger sa Symphonie fantastique et son Requiem, assisté du jeune maître de chapelle Richard Wagner. Les deux hommes se retrouveront a Londres en 1855. L’autre personnalité est Gerard de Nerval qui aurait assisté a la création de Lohengrin, le 28 aout 1850, à Weimar sous la direction de Liszt. Dans La Presse des 18 et 19 septembre, il publie son compte-rendu, rédige en fait sur des conseils et des indications de Liszt lui-même : « C’est un talent original et hardi qui se révèle à l’Allemagne et qui n’a encore dit que ses premiers mots. » Wagner lui apparaît comme une âme poétique, une intelligence cultivée, un esprit vif, fin, acéré, qui, comme une flèche, atteint au cœur, soit pour toucher, soit pour blesser. Nerval, qui se place sur le plan des romantiques allemands, comprend la volonté wagnérienne d’art total, d’art religion. S’opposant à ses amis romantiques français, Gautier ou Nodier, proche parent des romantiques allemands, il est le chaînon entre le romantisme et le symbolisme, et la nouveauté wagnérienne répond à ses aspirations profondes. L’année suivante est publié en français l’ouvrage de Liszt : Lohengrin et Tannhäuser de Richard Wagner. Depuis 1849, la vie de Wagner est totalement bouleversée ; sa participation au mouvement insurrectionnel de Dresde l’a obligé à fuir, et jusqu’en 1860 il sera interdit de séjour en Allemagne. Il songe à la France comme terre d’exil, et son ami Liszt l’y encourage. En 1852, Wagner abandonne l’idée de faire jouer Wieland le forgeron à Paris et pense à Tannhäuser. Liszt continue de lui prôner Rienzi car il trouve Tannhäuser trop allemand pour des Français, mais son secrétaire Belloni conseille plutôt une traduction de Tannhäuser. C’est alors qu’un des plus ardents ennemis du wagnérisme sort ses griffes ; en 1852, Fétis publie dans La Gazette musicale un long manifeste contre les théories et l’esthétique de Wagner. Ce critique belge formule alors tous les arguments à venir qui fomenteront les attaques de 1861.

Ainsi donc les années 1840-1850 marquent la division de l’élite parisienne en deux camps : les premiers ennemis de Wagner fustigent son système musical et dramatique et les premiers amis font tout pour que le compositeur allemand puisse vivre à Paris et y présenter un opéra. Des 1850, un petit groupe de wagnériens se forme à Paris autour du chef d’orchestre Seghers. Le premier mot aimable de Berlioz remonte à 1840. A ses débuts, Wagner eut même plus d’amis en France qu’en Allemagne car ses partisans français, en proie à un véritable coup de foudre, comprirent d’emblée que Wagner était le créateur du drame musical moderne. Ce groupe d’amis eut pour premiers animateurs Auguste de Gasperini et Léon Leroy qui fonderont ensemble en 1867, la revue wagnérienne L’Esprit nouveau.(12) La compréhension wagnérienne de ces premiers admirateurs est plus musicale que philosophique car au début, ce sont surtout des musiciens et des hommes de lettres qui vont a Wagner, tous artistes non mystiques, non philosophes : Théophile Gautier, Baudelaire, Champfleury, plus tard Théodore de Banville ou Villiers de l’Isle-Adam. Les autres admirateurs sont des techniciens : Gasperini, Leroy, Frederic Villot, Saint-Saëns, Gounod, Louis Lacombe, Jules Pasdeloup, Edmond Roche, voire Berlioz à un moment. Une conception humaine de la vie de l’art, la foi dans un art rédempteur, véritable religion suppléant l’Etat, unit Wagner à ces amis. Dans une lettre à Baudelaire, Wagner écrira : « J’ai fait de très belles expériences parmi les jeunes de cette ville [Paris]. Je les aime, parce que j’ai de l’amitié pour eux … La jeunesse me comprend … La beauté et l’amitié sont les choses les plus belles… » A partir de 1859, Wagner organise des réceptions les mercredis soirs, dans son petit hôtel du 16 rue Newton ; parmi les habitués : Emile Ollivier et sa femme née Blandine Liszt, Frédéric Villot, conservateur des Musées impériaux, Jules Ferry, Gustave Doré, Jules Champfleury, Catulle-Mendès, Edmond Roche, Auguste de Gasperini et son ami Léon Leroy, Paul Challemel-Lacour, Charles de Lorbac, Franck Marie, et parfois Stephen Heller, Camille Saint-Saëns, Hector Berlioz, Ernest Reyer, Charles Gounod, Emile Perrin, la comtesse Malwida von Meysenburg.

Mais Wagner a aussi des ennemis. Les plus féroces sont Fétis et Scudo de La Revue des Deux Mondes, qui est hostile au compositeur mais aussi à toute tentative d’art nouveau et sérieux. En juin, juillet et aout 1852, Fétis publie son importante étude sur Wagner dans La Revue et Gazette musicale de Paris. Il lui reproche de s’éloigner de la forme conventionnelle de l’opéra français, critique son orgueil en un réquisitoire réactionnaire et retors dont Baudelaire dira plus tard : « Les articles de M. Fétis ne sont guère qu’une diatribe affligeante. » (13) Parmi les autres ennemis, il y a Oscar Comettant, Gustave Chadeuil, journalistes au Siècle, Azevedo de L’Opinion Nationale, hostile à Wagner et à Berlioz, mais aussi à Auber et à Meyerbeer, Gustave Hequet de L’Illustration, Albert Wolff du Figaro, Paul de Saint-Victor dans La Presse. Tous opposés a Wagner, ils sont les artisans d’une « recrudescence rossinienne », selon l’expression de Gaspérini. Faisant preuve d’une passion négative naïvement doctrinaire, ils voient en Wagner un véritable « Marat de la musique », un malfaiteur musical digne de mépris parce qu’il manque de mélodie, de rythme et abuse des dissonances.

![]()

LA CREATION DE TANNHÄUSER A PARIS EN 1861

Lorsqu’il s’installe à Paris le 15 septembre 1859, Wagner arrive dans une France mal à l’aise sous un joug despotique : Quinet et Hugo sont en exil ; Renan et Michelet sont des professeurs destitues ; Flaubert et Baudelaire en 1857, les Goncourt des 1853 ont été poursuivis devant les tribunaux correctionnels, pour offenses de l’art à la morale et a la religion ; Proudhon est obligé de fuir la police de l’Empire qui a déféré aux tribunaux son livre De la justice dans la Révolution et l’Eglise. La raison et la sensibilité ne sont pas libres. Wagner va apporter de nouveaux remous dans la capitale française.

Tannhäuser est un opéra d’exception dans la production de Wagner puisque c’est celui sur lequel le compositeur reviendra le plus tout au long de sa carrière. De 1842 à 1882, on compte environ une trentaine de retouches significatives. Lors de sa création à Dresde le 19 octobre 1845, l’opéra déroute le public, mais grâce aux efforts de Liszt, l’ouvrage est remonté à Weimar en 1849, avant d’être redonné dans plusieurs villes allemandes. C’est lors de son premier séjour à Paris que Wagner commence à s’intéresser aux légendes allemandes et prend connaissance de la ballade de Heine à la fin des Esprits Elémentaires. Puis il lit la version d’Arnim et Brentano dans Le Cor merveilleux de l’enfant. C’est par romantisme interposé que Wagner connaît les sources médiévales de la légende de Tannhäuser et du Venusberg. En mars 1842, à Paris, Lehrs lui procure les contes populaires du Venusberg et du Tournoi des Chanteurs sur la Wartburg, ainsi que l’épopée de Lohengrin. Wagner écrit : « J’eus soudain la révélation de ce qu’était l’esprit allemand, avec cette légende racontée en toute simplicité à partir du vieux chant familier du Tannhäuser (…) je cherchai donc à retrouver la forme authentique de cette belle légende. » (14) Pour la création à Weimar en 1845, les décors sont peints à Paris par Edouard Desplechin, ce qui montre à quel point Wagner accordait une grande importance aux décors parisiens.

Le premier contact entre la presse parisienne et l’opéra Tannhäuser a lieu a Wiesbaden en septembre 1857. En effet, une représentation y est organisée par le directeur du théâtre, le français Leopold Amat, pour des journalistes français. Théophile Gautier et Ernest Reyer y assistent. Dans son compte-rendu du 29 septembre 1857, publié dans Le Moniteur Universel, Gautier estime que l’opéra de Wagner « est trop allemand même pour beaucoup d’Allemands. Nous avions une grande curiosité de connaître ce compositeur, génie sublime pour les uns, maniaque délirant pour les autres, – un dieu, – un âne, – pas de milieu. » Il établit ensuite une différence entre le romantisme allemand et le romantisme français, le premier étant basé sur « l’idée d’un retour au Moyen-Age », tandis que le second se rattache « à la liberté dans l’art, la grande révolte littéraire de 1830. » Pour lui, « le romantisme de Wagner est bien plutôt un retour aux anciennes formes qu’une innovation révolutionnaire » et son opéra, « très romantique dans le sens allemand, ne l’est que très peu ou pas du tout pour nous. » Reyer va dans le même sens et, tout en reconnaissant à l’ouvrage une ampleur déclamatoire et dramatique, lui reproche son manque de mélodie. Dans son ouvrage sur cet opéra, Liszt avait déjà écrit que « les amateurs d’airs faciles, de cabalettes, de ritournelles qu’on peut fredonner commodément à la sortie du théâtre, n’ont hélas ! qu’un maigre butin a faire dans le Tannhäuser. » (15) En effet, Wagner s’oppose a cet art du chant à la mode en France dans lequel les chanteurs brillent par leur virtuosité. A cette époque, l’ouverture de Tannhäuser va devenir le premier morceau connu de Wagner et sera généralement bien accueillie. Donnée d’abord en janvier 1858 à Strasbourg, elle est reprise en février de la même année à l’Hôtel d’Osmond par les Concerts de Paris. L’année suivante, les démarches de Wagner pour que des extraits de son opéra soient entendus du public parisien débouchent sur les trois concerts des 25 janvier, 1er et 8 février 1860 dirigés par Wagner lui-même au Théâtre des Italiens : extraits du Vaisseau fantôme et de Tannhäuser dont l’ouverture surtout obtient un vrai triomphe.

Ces concerts, que l’on peut considérer comme la première véritable manifestation du wagnérisme en France, provoquent la surprise et l’effervescence du public parisien dont une partie commence à se lasser de l’italianisme à la mode et a rechercher de nouvelles formes musicales. Ce succès, reconnu par la presse, est une vraie fête pour Wagner, malgré un résultat pécuniaire médiocre qui le laisse endetté, et malgré une partie de la critique qui éclate en malédictions, injures, sarcasmes et jeux de mots visant à montrer en Wagner un fou, un insensé. L’année suivante, Baudelaire réagira par rapport à ces concerts et en parlera dans son fameux article de 1861 comme d’ »une véritable bataille de doctrines, comme une de ces solennelles crises de l’art, une de ces mêlées ou critiques, artistes et public ont coutume de jeter confusément toutes leurs passions » (16). Ces propos résument bien le climat du moment ; il ajoute que « jamais sujet inconnu ne fut tant discuté » et juge le programme de Wagner audacieux, sans les exhibitions ni les virtuosités si chères au public parisien : « la musique de Wagner triompha par sa propre force. » (17)

A la suite de ces trois concerts, Berlioz publie dans Le Journal des Débats du 9 février 1860 un article dans lequel il qualifie la musique de Wagner de « musique de l’avenir ». Il utilise cette expression comme prétexte pour dénoncer ce qu’il condamne : le refus de la mélodie, des harmonies consonantes, des modulations naturelles. Malgré « une rare intensité de sentiment », « une ardeur intérieure » et « une puissance de volonté », cette musique lui a laissé une impression de lourdeur, de répétitions et de « fatigue extrême ». Berlioz, qui se dit également partisan de l’avenir, se démarque de Wagner et écrit : « Le beau n’est pas l’horrible, l’horrible n’est pas le beau. » En réalité, Berlioz cache mal son amertume face au succès de Wagner et ce dernier le sent bien, écrivant le 3 mars à Mathilde Wesendonck : « Sa conduite envers moi a été une continuelle oscillation entre un penchant amical et une envieuse répulsion. » Au même moment, la parodie commence à s’emparer du compositeur de l’avenir (Le Carnaval des revues d’Eugène Grange et Philippe Gille sur une musique de Jacques Offenbach), tandis que d’autres artistes lui manifestent leur admiration. Ainsi, Jules Champfleury fait publier son livre Richard Wagner. C’est à cette époque également que Baudelaire manifeste sa position. La découverte de Wagner par Baudelaire remonte probablement à 1849 ; mais la lettre qu’il envoie au compositeur allemand le 17 février 1860 est sans doute la première entre les deux hommes. Cette lettre est un « cri de reconnaissance », un élan d’enthousiasme comme le poète en a parfois de sublimes. Pour Baudelaire, comme pour Wagner d’ailleurs, le Français est « un homme peu fait pour l’enthousiasme et né dans un pays où l’on ne s’entend guère plus à la poésie et à la peinture qu’à la musique. Avant tout, je veux vous dire que je vous dois la plus grande jouissance musicale que j’aie jamais éprouvée. » (18)

Baudelaire est transporté par la grandeur d’âme, la majesté excessive, « l’orgueil de la vie » que dégage cette musique. « Vous nous avez fait connaître un avant-goût de jouissances nouvelles » (19), conclut-il. Wagner rapportera dans Ma Vie la première impression que lui fit le poète : « Bien plus marquante fut pour moi ma rencontre avec Baudelaire. Elle s’amorça par une lettre où il me définissait les impressions produites par ma musique qui lui avait révélé la magie des sons, alors qu’il ne connaissait que celle de la couleur. La hardiesse et l’exubérance de ses confidences me firent deviner en lui un homme doué d’un esprit tout a fait hors du commun. Il avait signé sans indiquer son adresse pour qu’il ne me vint pas à l’idée, disait-il, qu’il voulait quelque chose de moi. Il va sans dire que je trouvai le moyen de le découvrir et que je l’incorporai au cercle des amis que je recevais le mercredi soir. » (20)

Dès lors, son génie étant adulé d’un côté et insulté par l’ignorance et l’esprit de routine de l’autre, Wagner va s’employer activement pour qu’un de ses opéras soit monté à Paris. Au départ, il rêve d’abord de monter Tristan und Isolde (Tristan et Isolde) mais juge finalement sa traduction en français impossible et sa musique trop moderne. Il songe alors à Tannhäuser, même si, très attaché à la langue de ses livrets et à leur compréhension, il ne croit pas a ses œuvres en français. Après un projet avorté au Théâtre-Lyrique avec Leon Carvalho, effrayé par la fougue déchaînée de Wagner (21), ce dernier propose a l’éditeur Flaxland l’achat de trois de ses opéras pour la France : Le Vaisseau fantôme, Lohengrin et Tannhäuser. Après pas mal de tractations et d’inquiétude concernant la traduction, renonçant a lancer une entreprise dramatique avec des interprètes allemands, Wagner confie finalement la traduction en français de son livret à Edmond Roche, violoniste et poète, ami de Lalo, Sardou, Corot, fonctionnaire des douanes pour assurer le quotidien, assiste du jeune allemand Richard Lindau. Ils travaillent assidument pendant six mois et Wagner se montre un véritable bourreau.

A cette époque, comme on l’a dit, Wagner rêve de Tristan et songe déjà à Parsifal ; ses jugements sur Tannhäuser seront toujours mêlés d’autosatisfaction et d’esprit critique, cet opéra étant l’acte fondateur d’un idéal dramatique : opéra de jeunesse lié aux maladresses du passé certes, mais également ouverture vers « l’œuvre d’art de l’avenir. »

Le 3 mars 1860, il écrit à Mathilde Wesendonck : « Seul l’ordre d’un despote pourrait écarter les obstacles personnels qui empêchent mon entrée à l’Opéra de Paris. » (22). Cet ordre survient le 12 mars 1860 et paradoxalement, comme l’écrira Baudelaire, « il a fallu en France l’ordre d’un despote pour faire exécuter l’oeuvre d’un révolutionnaire » (23).

Par le jeu des relations, en particulier grâce a l’appui de la princesse de Metternich, fervente admiratrice, ordre est donné par Napoléon III de représenter Tannhäuser à l’Opéra, qui dépendait alors directement de la liste civile.

Curieusement, au début, Wagner se montre un peu froid et distant ; le résultat tant désiré lui paraît un moment fade, illustration même du génie en conflit avec lui-même qui se demande s’il doit se consacrer a la représentation de ses œuvres passées ou en créer de nouvelles, les deux entreprises monopolisant toute son énergie vitale.

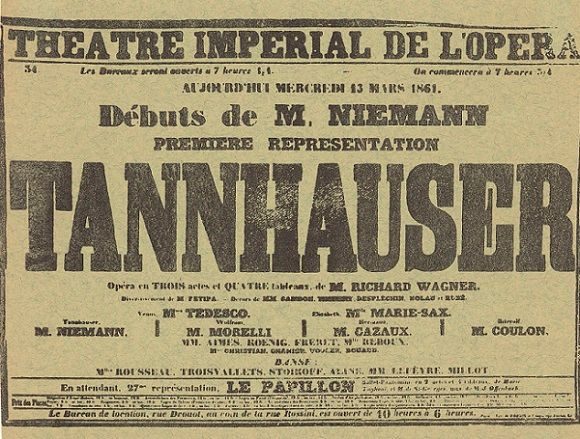

Mais très vite, les moyens qu’on lui offre sont si importants qu’il est pris d’une nouvelle ardeur. Les répétitions commencent le 24 septembre 1860. Il y en aura au total 163, chiffre record dans les annales de l’Opéra : 73 répétitions au piano, 45 répétitions des chœurs, 27 répétitions d’ensembles sur scène, 4 pour les décors, 14 avec l’orchestre. Wagner fait venir d’Allemagne le ténor Albert Niemann, qui avait chanté à Wiesbaden, pour le rôle-titre ; Mme Tedesco est Venus, Marie Sasse est Elisabeth, Morelli est Wolfram. Marius Petipa, venu tout exprès de Saint-Petersbourg, est le maître de ballet ; Edouard Desplechin assure les décors et l’orchestre – « c’est le premier du monde » (24), écrit Wagner – est dirigé par Louis Dietsch. Wagner, qui assiste à toutes les répétitions, sauf du 27 octobre au 20 novembre, car il attrape la typhoïde, oscille entre l’espoir et le découragement, se montre très irritable, souvent en proie à une humeur despotique. Très vite, il se heurte surtout a l’incapacité du chef d’orchestre , dont il veut prendre la place, regrette les cors de chasse utilisés à Dresde et remplacés à Paris par les instruments inventés par Adolphe Sax. On sent alors chez lui une espèce de résignation, d’indifférence face au succès ou à l’échec de son Tannhäuser : « Ces répétitions, où mon œuvre me devenait toujours plus étrangère et méconnaissable, c’est là que je souffris le plus » (25), écrit-il à Mathilde Wesendonck.

Un autre problème, véritable cauchemar pour lui, est la question du ballet. En effet, pour satisfaire aux habitudes des abonnés, Alphonse Royer, le directeur de l’Opéra, lui demande de composer un ballet pour l’acte III. Wagner s’y refuse d’abord mais finit par remanier la scène du Venusberg à l’acte I en y ajoutant un ballet sur le thème de la bacchanale. Malgré tout, il n’a jamais eu de tels moyens a sa disposition et il le reconnaît lui-même ; de plus, Alphonse Royer est persuadé de faire un véritable succès d’argent.

Au début de l’année 1861 sont donnés sur la scène de l’Opéra de Paris : Le Comte Ory, Sémiramis, Guillaume Tell de Rossini, Lucie de Lammermoor, La Favorite de Donizetti, Le Trouvère de Verdi, La Juive d’Halévy, Le Papillon d’Offenbach… A la veille de la première représentation de Tannhäuser, la rumeur est telle que l’administration de l’Opéra est assaillie de demandes de places. Il faut dire que Wagner soignait sa publicité ; pour assurer le succès de son opéra, il crut devoir préparer l’opinion en publiant des écrits théoriques et littéraires qui aboutirent en fait à un résultat tout opposé, car ils restèrent incompris. La première de Tannhäuser a donc lieu au Théâtre Impérial de l’Opéra le 13 mars 1861, en présence de la Cour. Parmi les auditeurs sont présents les compositeurs Auber, Berlioz, Gounod, Offenbach, Halévy, Félicien David, Leon Kreutzer, Jules Cohen, les écrivains Th. Gautier, Baudelaire… Dès cette première, une cabale, semble-t-il organisée par certains journalistes et les membres du Jockey-Club présidé par le duc Fitz-James, empêche les spectateurs de suivre l’œuvre. Le Jockey-Club siffle parce que le ballet n’est pas a sa place (au second acte), une autre partie du public manifeste son opposition à cet ouvrage monté sur ordre de l’Empereur, la presse et les milieux musicaux s’opposent à la raideur et la morgue de Wagner ainsi qu’à son opéra jugé incompréhensible. Tannhäuser ne connaît finalement que deux autres représentations, encore plus chaotiques, les 18 et 24 mars, à tel point que l’ouvrage est pratiquement inaudible. La première soirée est surtout marquée par les rires, la seconde par les sifflets et la troisième est une véritable tempête. Dans son Histoire sur l’Opéra, Alphonse Royer commente ainsi la bataille du Tannhäuser : « Wagner avait réussi a déchaîner d’avance contre lui tout ce qui, à Paris, tient dans sa main une plume ou un sifflet. Le « chef d’œuvre », prôné en Allemagne, protégé par l’Empereur, soutenu par le corps diplomatique, et monté par ordre avec tout le luxe imaginable, parut enfin sur l’affiche le 13 mars 1861, après de laborieuses répétitions. » (26) C’est un immense échec pour Wagner qui écrira dans ses souvenirs : « Qui savait mieux que moi que ce grand théâtre d’Opéra avait renoncé depuis longtemps à toute visée d’art sérieux, que des exigences tout autres que celles de la musique dramatique y avaient prévalu, et que l’opéra même n’y servait plus que de prétexte au ballet ? » (27)

![]()

LES REACTIONS DE LA PRESSE PARISIENNE ET DE BAUDELAIRE

En fait, avant même la première de Tannhäuser, la presse parisienne s’était déchaînée et avait entretenu pendant des mois des rumeurs au sujet de Wagner, de son système musical et de son opéra en répétitions à Paris. Cette campagne a commencé en février 1860, au moment des trois concerts au Théâtre des Italiens, et l’on peut dire qu’elle continuera encore longtemps après la chute de Tannhäuser puisqu’en 1870 la presse parisienne verra en la personne de Wagner un ennemi de la France et sifflera ce Prussien pangermaniste, faisant un amalgame entre la défaite de la France et la musique de Wagner. Les novateurs prêtent facilement à la satire et Wagner est de ceux-là. La satire littéraire et graphique s’attaque d’abord au personnage même de Wagner. Le musicien révolutionnaire, anticlassique, qui veut détourner les Allemands de l’imitation de la France, choque une certaine presse. On caricature aussi son caractère orgueilleux et opiniâtre, sa nervosité, son excentricité. Des portraits-charge le présentent coiffé de gigantesques bérets, habillé de robes de chambre historiées.

Dans Le Charivari, journal emblématique de l’esprit gouailleur du gamin de Paris, pour lequel travaille aussi Daumier, le caricaturiste Cham blague la lourdeur, la toilette, la tournure germanique de Wagner et sa formule musique de l’avenir. Durant les répétitions, les moindres anecdotes, les difficultés du compositeur avec ses interprètes mais aussi son système musical et ses idées sont systématiquement raillés et tournés en dérision. Dans le même temps, Wagner a quelques défenseurs acharnés comme le jeune Catulle-Mendès qui fait paraître en février 1861 la première revue wagnérienne, La Revue fantaisiste, ou le nouveau chef d’orchestre Jules Pasdeloup qui dirige plusieurs concerts avec des morceaux de Wagner et est conspué par la critique qui le présente comme le prophète fidèle du compositeur. Naturellement, la quasi totalité de la presse parisienne a réagi à la création parisienne de Tannhäuser ; les premières réactions sont publiées dès le lendemain de la première et certains critiques réagissent encore plusieurs mois après les représentations de l’Opéra.

La majorité de cette presse critique les représentations et s’insurge contre le système musical de Wagner. Pourtant, la plupart des journalistes qui signent font preuve d’un manque évident de compétence musicale. C’est pourquoi ils consacrent une bonne part de leur compte-rendu à un récit assez précis de la soirée elle-même et à un long commentaire du livret, souvent résumé de façon ironique et superficielle.

Néanmoins, le consensus est pratiquement général autour d’un point précis et unique : la mise en scène, jugée admirable, la splendeur des décors, à l’exception de la présence d’une meute de chiens à la scène 2 de l’acte I. Ainsi, pour ne citer qu’un exemple, Gustave Héquet écrit dans L’Illustration du 23 mars : « A quoi servent-ils ? On aurait préféré douze mélodies dans la partition. Mais M. Wagner a estimé, sans doute, qu’il était plus facile de trouver des chiens que des mélodies. » On reproche beaucoup à Wagner d’avoir pêché par orgueil, selon l’expression de Prévost dans L’Ami de la Religion du 21 mars 1861. Un autre point recueille les suffrages de nombreux critiques : les interprètes. Mais ces louanges ne concernent pas directement Wagner et sa musique, mais s’adressent essentiellement à l’institution de l’Opéra de Paris et aboutissent à faire ressortir sa splendeur, soulignant par contraste les reproches faits à Wagner : les journalistes ne font que redorer le blason national pour mieux enterrer le compositeur étranger et sa musique jugée trop anticonformiste. Sur le fond et la forme même de l’opéra, les critiques sont en effet très virulentes. Alexis Azevedo parle dans L’Opinion Nationale du 19 mars de succès d’hilarité ; Oscar Comettant évoque dans L’Art musical du 21 mars une immense tartine sonore. On reproche surtout au poème son caractère mythique et germanique trop prononcé. Wagner s’en doutait, écrivant dans Ma Vie : « l’esprit du texte inspiré de la mythologie nordique risquait de choquer les sentiments du public français. » (28) Ce caractère mythique du sujet apparaît ridicule et puéril aux yeux des Parisiens, mais cette simplicité apparente, ce manichéisme du drame wagnérien sont en fait très riches et complexes, le drame regroupant deux légendes médiévales redécouvertes par les romantiques allemands, deux histoires indépendantes à l’origine et réunies par Wagner : le séjour de Tannhäuser au Venusberg et le concours de chant de la Wartburg. Mais l’inspiration courtoise du drame n’est pas très au goût des Français de l’époque et les références grecques incluses dans le tissu germanique du poème, comme la psychologie musicale de l’opéra, la dualité Venus-Elisabeth, qui incarne l’opposition du charnel et du spirituel, sont mal comprises.

Les journalistes rapportent les réactions du public et souvent s’y rallient, se réfugiant derrière le paravent du gout de la masse et croyant ainsi garantir le bien-fondé de leurs remarques. Il faut dire que rarement le public parisien n’avait réagi avec autant de violence. John Grand-Carteret rapporte le témoignage de Catulle-Mendès qui parle de « cris, sifflets, huées. Loges qui s’insurgent, galeries qui se pâment de rire derrière l’éventail, fauteuils d’orchestre qui bondissent de colère. (…) On donnait au monde artistique le triste spectacle d’un acharnement sans motif et sans excuse, sous le prétexte de juger un opéra, on insultait ça et là des femmes. (29)

Les plaisanteries et jeux de mots faciles abondent : on rapproche le « Venusberg » du « Mont de Vénus » ; deux vaudevillistes se seraient dits : « – Que dis-tu du Tannhäuser? – Il m’ennuie aux paroles, il me tanne aux airs » ; un dessin de Cham dans Le Charivari porte comme légende : « – Comment vous portez-vous ? Vous ne m’entendez donc pas ? – Parlez-lui encore plus haut ! Vous voyez bien qu’il sort du Tannhäuser! » ; sur un autre, une mère dit a sa fille qui est au piano : « – C’est faux ce que tu joues-là mon enfant. – Maman, c’est le Tannhäuser. – Ah! c’est différent. » Toutes ces railleries traduisent l’ennui et l’incompréhension face à ce chaos musical, mais aussi l’ignorance, le parti-pris et la routine d’une grande partie de la presse de l’époque.

« Les plaisanteries françaises », écrit Baudelaire, « allaient toujours leur train, et le journalisme vulgaire opérait sans trêve ses gamineries professionnelles. (…) à Paris plus qu’ailleurs, il est impossible d’arrêter une plume qui se croit amusante. » (30) Ce dénigrement opiniâtre influença l’opinion publique et entraîna la cabale, indigne mais efficace, principalement menée par le Jockey-Club et par des partisans républicains hostiles à Napoléon III qui, en sifflant Tannhäuser, sifflaient l’Empire. Le parti-pris de condamner sans écouter était évident. On a même parlé de la journée des sifflets, un armurier du passage de l’Opéra ayant vendu tous ses sifflets de chasse aux meneurs de la cabale. On accuse aussi Scudo, italien d’origine et ennemi de l’art allemand, et Gustave Héquet, rédacteur musical de L’Illustration, d’avoir été les principaux acteurs de cette cabale. Baudelaire porte le même jugement sur Scudo : « Je me souviens d’avoir vu, à la fin d’une des répétitions générales, un des critiques parisiens accrédités (…) s’exerçant à rire comme un maniaque, comme un de ces infortunés qui, dans les maisons de santé, sont appelés des agités. Ce pauvre homme, croyant son visage connu de la foule, avait l’air de dire : « Voyez comme je ris, moi, le célèbre S…! » (31)

Le même mépris railleur anime les parodies, qui sont la grande mode des boulevards et se multiplient dans les petits théâtres. Wagner avait déjà été voué à la parodie en Allemagne. Parmi ces nombreuses bouffonneries parisiennes, plus drôles que méchantes et souvent axées autour de l’expression « musique de l’avenir », citons « Il pleut! Il pleut! bergère » d’Henri Thiery, dans laquelle on peut entendre la grande symphonie de Tanne-tout-le-monde en scie majeure, Panne-aux-airs, comédie de Clairville et Barbier, une bouffonnerie musicale d’Offenbach intitulée Symphonie de l’avenir, Ya Mein Herr, cacophonie de l’avenir en trois actes, sans entr’actes, mêlée de chants, de harpes et de chiens savants due à Clairville, Lambert-Thiboust et Delacour sur une musique de Victor Chéri. Mais au-delà de la cabale et des parodies, le Tannhäuser est rejeté par l’élite parisienne, par le Jockey-Club suivi de la cohorte aigrie des critiques musicaux et des nationalistes attardés.

Pour la majorité des critiques, la musique de Wagner a paru ennuyeuse et antimélodique, faite de mélopées d’une interminable longueur. La coutume en France à cette époque est en effet à la mélodie italienne, la plupart des critiques étant partisans de la grande école française et fanatiques de la musique italienne, surtout Scudo.

C’est pourquoi ils reprochent a Wagner de briser la division en airs et d’opter pour le système de la mélodie continue, jugée inadmissible par les partisans du beau chant qui trouvent également que la partition comporte trop d’effets, trop d’harmonies bizarres liés à l’orchestration et au chromatisme wagnérien. Ainsi les stridences de la bacchanale sont jugées incompréhensibles et choquent : « on n’y entend que fouillis, chaos, obscurité, à l’opposé de l’esprit de clarté français. Dans Le Figaro du 21 mars 1861, Jouvin, qui parle du grand Océan de la monotonie de cette musique barbare, stigmatise l’anticonformisme de Wagner : la musique de Tannhäuser (…) peut être de la chimie ou de l’alchimie, de l’algèbre ou de la métaphysique, du somnambulisme ou de la catalepsie, de la mélancolie, de l’hypocondrie, de la folie : ce n’est pas de la musique ; car elle proscrit le chant, car elle nie la sensation, car il faut se boucher les oreilles pour l’entendre et l’apprécier. »

Aux yeux des critiques, seuls quelques morceaux isolés apportent des lueurs de bon goût dans ce fouillis : le chœur des pèlerins, la marche de l’acte II, la romance à l’étoile de Wolfram, passages que Wagner considère comme étant les plus éloignés de son esthétique moderne. Les théories intellectuelles et esthétiques du compositeur apparaissent obscures et utopistes à la plupart des critiques dont le manque de formation musicale explique l’esprit souvent très partisan, la causticité et le verbiage, la pédanterie, le langage ampoulé de leurs articles.

Cependant, une minorité de journalistes est plus tempérée et reconnaît des qualités musicales à l’opéra de Wagner, notamment son orchestration. Cet élan généreux en faveur de Wagner se manifeste surtout dans les journaux de théâtres. Le plus zélé admirateur du Tannhäuser est Giacomelli, ami de Wagner et agent théâtral, qui, avec Gaspérini et Leon Leroy, est le seul a louer la scène du Vénusberg. L’échec de la création parisienne, loin de décourager les admirateurs de Wagner, échauffe donc leur zèle ; ainsi, le chef d’orchestre Jules Pasdeloup va devenir un des plus ardents défenseurs de cet art nouveau, fondant les Concerts Populaires de Musique Classique qui acquièrent rapidement une réputation de propagation de la musique allemande. En dehors des journalistes et des critiques musicaux, la plupart des compositeurs s’insurgent contre la musique de Wagner ou se dérobent. Auber, compositeur français le plus en vue et directeur du Conservatoire, dit que c’est du Berlioz sans mélodie. Rossini, très malicieux, se serait exclamé : « Puisqu’il s’agit de la musique de l’avenir, je me prononcerai dans une cinquantaine d’années. » (32) Gounod, plus respectueux, aurait dit : « Cela m’intéresse beaucoup au point de vue grammatical » (cité par Le Figaro du 21 mars). Berlioz, parce qu’il a été doublé, est très amer et parle de l’école du charivari, de folie. Dans une lettre datée du 14 mars 1861, il laisse éclater sa rancœur, par amertume et divergence d’esthétique : « Ah ! Dieu du ciel, quelle représentation ! Quels éclats de rire ! Le Parisien s’est montré hier sous un jour nouveau ; il a ri du mauvais style musical, il a ri des polissonneries d’une orchestration bouffonne, il a ri des naïvetés d’un hautbois ; enfin il comprend donc qu’il y a un style en musique… Quant aux horreurs, on les a sifflées splendidement. »

Les écrivains, eux, sont en général plus favorables à Wagner. Et il est de fait que de nombreux musiciens considèreront Wagner comme un compositeur pour littérateurs, le drame étant chez lui création de part en part, et non un livret mis en musique. Pourtant Mérimée, dans une lettre à son inconnue datée du 21 mars, écrit : « Un dernier ennui, mais colossal, a été Tannhäuser. Il me semble que je pourrais écrire demain quelque chose de semblable en m’inspirant de mon chat marchant sur le clavier d’un piano. » (33)

Mais le témoignage le plus connu reste celui de Baudelaire, qui réagit violemment contre la cabale et publie une longue analyse, très élogieuse, dans La Revue Européenne du 1er avril 1861. Cet article paraît ensuite sous la forme d’une plaquette dans laquelle le texte original est complète par une post-face (« Encore quelques mots… »). Baudelaire a assisté, méprisant, au naufrage de Tannhäuser. Catulle-Mendès, dans son ouvrage sur Richard Wagner, nous le décrit ainsi : « A quelques stalles de la mienne était assis Charles Baudelaire. Du regard nous nous disions quelquefois l’un à l’autre tout ce que nous inspirait de colère et aussi de pitié la rage démente de la foule. (…) il se maintenait dans une irréprochable attitude de dédain. » (34) Depuis les concerts de 1860, Baudelaire est un passionné de la musique de Wagner et éprouve le sentiment d’avoir eu une véritable révélation. Il considère cette aventure du Tannhäuser comme une véritable bataille qui a déchaîné toute la critique comme rarement depuis les grands jours de V.Hugo. « Toute œuvre grande et sérieuse ne peut pas se loger dans la mémoire humaine ni prendre sa place dans l’histoire sans de vives contestations » (35), écrit-il. Il oppose sa sincérité et sa passion véritable à l’ignorance et au parti-pris de la majorité des journalistes qui n’ont fait que tromper le public et fausser son jugement à l’avance, les Français étant souvent guidés par leur « besoin instinctif, précipité (…) de prendre sur toute chose leur parti avant d’avoir délibéré ou examiné ».(36)

Baudelaire admire Wagner à la fois pour ses poèmes, sa musique et ses écrits qui, estime-t-il, traduisent la recherche d’un idéal dramatique et une passion certaine pour le théâtre grec. Ses poèmes, alliance de la beauté classique et de l’esprit romantique, ont un aspect général, légendaire, qui s’adresse à l’universalité, au « cœur universel de l’homme », ce qui n’est pas sans résonance avec la propre poésie de Baudelaire, explorateur des tréfonds de l’âme humaine. Wagner rejoint le mythe et pour Baudelaire, « rien de plus cosmopolite que l’Eternel »(37). Sa musique le touche aussi profondément parce qu’elle décrit, selon son expression, les « tumultes de l’âme humaine » et Tannhäuser représente la lutte de la chair et de l’esprit, de l’enfer et du ciel, de Satan et de Dieu, polarités et divisions intérieures qui sont au centre même de la poésie de Baudelaire. Dans l’opéra de Wagner, le symbolisme du clair contre l’obscur concerne autant l’instrumentation que les costumes, les chants que les âmes.

Aucune autre musique ne dépeint aussi bien « l’espace et la profondeur, matériels et spirituels (…)

Il [Wagner] possède l’art de traduire, par des gradations subtiles, tout ce qu’il y a d’excessif, d’immense, d’ambitieux, dans l’homme spirituel et naturel. » (38) En plus de cet orgueil de la vie, de cette force vitale qui dégage un je ne sais quoi de surhumain , Baudelaire ressent à travers cette musique une volupté vraiment sensuelle. Cette musique ardente et despotique lui procure les mêmes sensations que les vertiges de l’opium ; le plaisir de l’oreille apporte au poète un frisson nouveau `

et se transmue en émotion et en ivresse généralisée. L’amateur des paradis artificiels, qui écrivait qu’il faut toujours être ivre, est sûrement à cette époque un des premiers à évoquer la musique de Wagner en termes d’ivresse extatique. Plus d’un siècle plus tard, Julien Gracq, parmi d’autres écrivains, parlera également de cette musique en termes d’ébranlement émotif généralisé : « Il [Wagner] est une source inépuisable d’orgie émotive. » (39)

Wagner, comme Baudelaire, est partisan d’une esthétique nouvelle qui rejette les vieilleries de la muse académique. Comme Baudelaire, il est à la fois critique et poète, homme d’ordre et homme passionné, mais ce sont surtout les excès du poète-musicien qui fascinent Baudelaire. « En matière d’art, j’avoue que je ne hais pas l’outrance » (40), écrit-il. Wagner a pour lui quelque chose de surhumain car il exprime les tourments cachés de l’homme dans une musique rare par son intensité nerveuse, sa violence dans la passion et dans la volonté. Son entreprise est immense et universelle, mythique : Baudelaire écrit que « si, par le choix de ses sujets et sa méthode dramatique Wagner se rapproche de l’antiquité, par l’énergie passionnée de son expression il est actuellement le représentant le plus vrai de la nature moderne. » (41)

Au-delà de ses louanges, Baudelaire fait une analyse très judicieuse de l’ouverture de l’opéra et dit admirer particulièrement le récit de l’acte III pour sa beauté littéraire et ses mélopées qui forment un tout. Il croit en la modernité révolutionnaire de cette musique : sa doctrine est faite pour rallier tous les gens d’esprit fatigués depuis longtemps des erreurs de l’Opéra. (42) C’est pourquoi le sort de la bataille ne lui semble pas dépendre d’un soir : le succès ou l’insuccès de Tannhäuser ne peut absolument rien prouver, ni même déterminer une quantité quelconque de chances favorables ou défavorables dans l’avenir. (43) A la fin de son article, il fait allusion aux réactions de joie des ennemis de Wagner – L’épreuve est faite ! La musique de l’avenir est enterrée ! – mais il prophétise : « Les gens qui se croient débarrassés de Wagner se sont réjouis trop vite. » (44) Seule une personnalité aussi fébrilement sensible et un esprit aussi avide de modernité que Baudelaire pouvait être sensible aux beautés inédites de la musique de Wagner.

Wagner s’était fait beaucoup d’illusions quant au succès de son opéra à Paris, surtout si l’on songe au virulent manifeste de Fétis en 1852 et à l’audience qu’il reçut. Pourtant, Alphonse Royer, directeur de l’Opéra, peu favorable à Wagner, ne croyait pas à un échec et comptait sur 25 ou 30 représentations. Au moment où le compositeur retire sa partition, la salle était louée pour 10 ou 12 représentations.

Mais après la troisième soirée à laquelle il n’assiste même pas, Wagner envoie une lettre à Royer, lui notifiant le retrait de l’ouvrage : « Puisque des membres du Jockey-Club ne veulent pas permettre que le public de Paris puisse entendre mon opéra exécuté sur la scène de l’Académie Impériale de Musique, faute de ne voir danser un ballet a l’heure ordinaire de leur entrée, je retire ma partition » (25 mars 1861). La déception de Wagner est immense, à la mesure de son espoir. Marie Sasse se rappelle qu’à la fin de la deuxième représentation, Wagner, dans la loge du directeur, était blême et pleurait de honte, de douleur et de rage (Journal des Débats, 27 avril 1895). Pendant six mois, il signera ses lettres : « l’auteur sifflé du Tannhäuser. Les journaux allemands maltraitent le public et les artistes de l’Opéra. Dans son compte-rendu à ses amis d’Allemagne, Wagner prétend qu’il a plusieurs fois songé à retirer sa partition, déçu par ses interprètes. Mais en réalité, cette réaction d’amour-propre blesse cache mal sa douleur et cet échec provoquera en lui un vif ressentiment a l’égard de la France, qui s’exprimera par des sentiments gallophobes, notamment dans Une Capitulation. Wagner ne reviendra a Paris que pour deux brefs voyages : à la fin de l’année 1861, pour terminer la traduction française des Maîtres Chanteurs de Nuremberg avec Charles Nuitter, et en 1867 pour visiter l’Exposition Universelle. « Jusqu’ici, il n’y a pas encore eu d’audition calme et recueillie de mon ouvrage », écrit-il, amer.

Les causes premières de l’échec du Tannhäuser sont liées à l’opposition acharnée de la presse parisienne a l’égard de Wagner, dénigrement qui entraîna la cabale ; mais la chute de l’ouvrage s’explique également par un certain nombre de maladresses de Wagner lui-même, par sa personnalité et par le caractère révolutionnaire de sa musique, très éloignée de la routine de l’Opéra de Paris. Certains ont également accusé la direction de Dietsch, trop molle et contre l’esprit du compositeur. Baudelaire, lui aussi, critique les interprètes : il parle d’ une « mise en scène plus qu’insuffisante, faite par un ancien vaudevilliste », d’ »une exécution molle et incorrecte de la part dé l’orchestre », d’ »un ténor allemand (…) qui se met à chanter faux avec une assiduité déplorable », d’une « Vénus endormie » (45). Mais ce n’est pas l’exécution elle-même qui provoqua la chute de l’opéra. Par ailleurs, la question du ballet, élevée « à la hauteur d’une question vitale » (46) par les abonnés, mécontenta certains habitués de l’Opéra mais ne déclencha pas seule l’émeute. Par contre, avant même la création de l’ouvrage, certaines maladresses et circonstances ont contribué à dresser l’opinion contre Wagner.́`

La protection de la princesse de Metternich, de Napoléon III, et l’ordre impérial ont́ créé des jalousies chez certains musiciens. Mais une des maladresses de Wagner lui-́même, au-delà de son tempérament fougueux, orgueilleux et intraitable, fut d’avoir publié des écrits dans lesquels il exposait ses idées novatrices. Son mépris pour les œuvres des anciens, des compositeurs les plus appréciés en France, a choqué. Il s’est présenté avec un système tellement arrêté et réformateur qu’il a effrayé. On lui a reproché d’être à la fois un musicien et un théoricien, un poète et un critique,́ mais comme l’écrit justement Baudelaire, « tous les grands poètes deviennent naturellement, fatalement, critiques. » (47)

Tannhäuser représente dans la production de Wagner le premier pas hors des anciens schémas lyriques : cet opéra est déjà voulu comme l’œuvre d’art de l’avenir. Le Landgrave de Thuringe ouvre ainsi le tournoi des chanteurs : « Qu’à présent, l’art sublime en acte se transforme ! » (Acte II, scène 3). C’est l’ambition même de Wagner.

On a pu trouver certaines conventions dans cet opéra qui lient l’œuvre à la musique du passé : par sa forme traditionnelle découpée en airs, duos, ensembles, c’est un grand opéra romantique – Wagner avait donne comme premier titre : Venusberg, opéra romantique – et le public parisien a d’ailleurs applaudi les morceaux de genre. Mais c’est aussi un drame lyrique qui inaugure un nouveau système musical qui va contre la tradition, les habitudes conventionnelles admises à Paris et en Europe en général.

Dans Une Communication à mes amis (1851), Wagner présente son œuvre comme un opéra révolutionnaire, poème de l’amour, de l’échec de l’amour qui annonce l’avènement de l’homme libre. Wagner, qui éprouve un violent dégout vis-à-vis de la mode et du succès vulgaire, se montre exigeant et réclame une attention particulière du public qui contraste avec les habitudes mondaines et frivoles du public de l’Opéra de Paris.

Il force l’esprit, captive l’attention non par le sentiment, mais par une pensée dramatique à laquelle le public n’était pas habitué.

Ajoutons a cela le caractère germanique de l’ouvrage. En fait, à Paris, Wagner renforce son teutonisme. En 1861, il y écrit le poème des Maîtres Chanteurs de Nuremberg, son opéra le plus allemand. La beauté religieuse et morale, le mysticisme de Tannhäuser se sont heurtés au scepticisme gouailleur des Parisiens. L’idée de la rédemption, le sens du rôle d’Elisabeth sont restés incompris. L’aspiration à la mort, présente dans tous les ouvrages de Wagner et héritée de la pensée de Schopenhauer, est considérée comme essentiellement germanique – cette idée constituera d’ailleurs un des griefs de Nietzsche, défenseur d’une certaine latinité, contre Wagner – et sera un des maîtres-mots de Thomas Mann dans sa définition de l’essence de la modernité allemande. Musicalement, la principale réforme apportée par Tannhäuser est l’avènement de la mélodie continue et du leitmotiv. Ennemi de la virtuosité, des effets faciles pour simples démonstrations de chant, Wagner place l’idée, l’action au premier plan, inaugurant une psychologie musicale, une unité nouvelle entre le poème et la musique, selon laquelle la mélodie, non seulement exprime, mais représente certaines émotions, nouveauté relevée d’abord par Liszt mais aussi par Baudelaire. Wagner entreprend également une réforme de la scénographie et du jeu dramatique qui trouvera son épanouissement avec la fondation du Festival de Bayreuth. Novateur, audacieux et impétueux, Wagner était lucide quant aux difficultés propres à la représentation de ses œuvres : déjà en 1860, il écrivait à Mathilde Wesendonck : « Très clairement, la voix me dit que je n’arriverai jamais au plaisir, à la satisfaction, par la représentation de mes œuvres ».(48)

L’échec de Tannhäuser restera indigne du public parisien, mais est assez compréhensible en raison du refus de Wagner des mœurs lyriques de l’époque. Mais cet échec a certainement aidé au revirement de l’opinion en Allemagne a l’égard de sa musique. Comme toutes les œuvres novatrices, Tannhäuser a commencé par choquer et sa musique originale, surprenante, comme celle de Berlioz, était trop idéaliste pour le Paris de 1861. Mais ce sont souvent les batailles qui font progresser l’art. Les protestations en faveur de Wagner seront nombreuses après la chute de Tannhäuser, mais le public français devra attendre 1891 pour qu’au cours d’un nouveau scandale, tout politique celui-là, Lohengrin soit monté a l’Opéra.(49) Tannhäuser ne sera repris qu’en 1895, pour une série de huit représentations avec deux idoles du moment : Rose Caron en Elisabeth et Ernest Van Dyck en Tannhäuser. L’opéra est alors bien reçu, mais à cette époque, après une période de wagnérophobie liée aux événements de 1870, le wagnérisme domine la vie culturelle et artistique. Devenu phénomène de mode, il commence a infester les salons. En 1861, « la vraie cause de la chute fut la transplantation d’une plante germanique sur le sol gaulois » (50), écrit Paul Lindau. Cependant, la prophétie de Charles Baudelaire va se révéler exacte et Wagner, même s’il restera toujours un compositeur à part, aura une très large influence sur la musique française et européenne en général.

VT

Notes :

1 – Marcel Schneider écrit en 1960 que « la bibliothèque wagnérienne comporte quarante-cinq mille volumes », Wagner, Le Seuil, Solfèges , 1960, p.5.

2 – Friedrich Nietzsche, Le Cas Wagner, éd. Colli et Montinari, trad. par Jean-Claude Hémery, Gallimard, 1974, p.35.

3 – Cosima Wagner, Journal, trad. par Michel-François Demet, Gallimard, 1979, p.230.

4 – Friedrich Nietzsche, Par-delà le bien et le mal, trad. par Cornélius Heim, Gallimard, Folio, 1987, p.233.

5 – Georges Servières, Tannhäuser à l’Opéra en 1861, Fischbacher, 1895, p.21.

6 – Martine Kahane – Nicole Wild, Wagner et la France, B.N. Théâtre National de l’Opéra de Paris, Herscher, 1983, p.5.

7 – Richard Wagner, Oeuvres en prose, t.VI, trad. par Prod’homme, Delagrave, 1924, p.48-49.

8 – Richard Wagner, Lettres françaises de Richard Wagner, recueillies et publiées par Julien Tiersot, Grasset, 1935, p.66.

9 – Richard Wagner Mathilde à Wesendonck – Journal et lettres 1853-1871, lettre du 10 avril 1860, trad. par G.Khnopff, Parution, 1986, p.213.

10 – cf. Maurice Boucher, Les idées politiques de Richard Wagner, Aubier-Montaigne, 1948.

11 – Eric Eugène, Les idées politiques de Richard Wagner et leur influence sur l’idéologie allemande (1870- 1945), P.U.F., 1978, p.144.

12 – cf. Maxime Leroy, Les premiers amis français de Richard Wagner, Albin Michel, 1925.

13 – Charles Baudelaire, Richard Wagner et Tannhäuser à Paris , in L’Art Romantique, Classiques Garnier, 1962, p.692.

14 – Richard Wagner, Ma Vie, trad. par Martial Hullot, Buchet-Chastel, 1978, p.150

15 – Franz Liszt, Lohengrin et Tannhäuser de Richard Wagner, Leipzig, 1851, Adef-Albatros, 1980, p.184.

16 – Charles Baudelaire, Richard Wagner et Tannhäuser à Paris , op. cit., p.692-693.

17 – Ibid., p.694.

18 – Ibid., p.689.

19 – Ibid., p.691.

20 – Richard Wagner, Ma Vie, op. cit., p.372.

21 – En mars 1859, Carvalho se rend chez Wagner qui lui donne lecture de la partition de Tannhäuser en s’accompagnant au piano et en chantant tous les rôles. Il est reconnu que Wagner n’était pas un excellent pianiste, mais Carvalho racontera : « Il hurlait, il se démenait, il tapait à tort et à travers, et par dessus le marché il chantait en allemand ! et des yeux ! Des yeux de fou !… Je n’osais pas le contrarier, il me faisait peur… » , in Lettres françaises de Richard Wagner, op. cit., p.180.

22 – Richard Wagner à Mathilde Wesendonck. Journal et lettres 1853-1871, op. cit., p.210.

23 – Charles Baudelaire, Richard Wagner et Tannhäuser à Paris , op. cit., p.700.

24 – Richard Wagner Mathilde Wesendonck. Journal et lettres 1853-1871, op. cit., p.234.

25 – Ibid., lettre du 6 avril 1861, p.247.

26 – Alphonse Royer, Histoire sur l’Opéra, Bachelin-Deflorenne, 1875, p.203.

27 – Richard Wagner, Souvenirs, trad. par Camille Benoît, Charpentier, 1884, p.162.

28 – Richard Wagner, Ma Vie, op. cit., p.387.

29 – John Grand-Carteret, Richard Wagner en caricatures, Larousse, 1892, p.199.

30 – Charles Baudelaire, Richard Wagner et Tannhäuser à Paris , op. cit., p.699.

31 – Ibid.,p.693.

32 – Cité par Georges Servières, Tannhäuser à l’Opéra en 1861, op. cit., p.65.

33 – Prosper Mérimée, Lettres à une inconnue, Michel Lévy Frères, 1874, p.97.

34 – Catulle-Mendès, Richard Wagner, G.Charpentier, 1886, p.91-92.

35 – Charles Baudelaire, Richard Wagner et Tannhäuser à Paris, op. cit., p.721.

36 – Ibid., p.692.

37 – Ibid., p.713.

38 – Ibid., p.698.

39 – Julien Gracq, Entretiens, José Corti, 2002, p.65

40 – Charles Baudelaire, Richard Wagner et Tannhäuser à Paris, op. cit., p.719.

41 – Ibid., p.719.

42 – Ibid., p.720.

43 – Ibidem.

44 – Ibid., p.721.

45 – Ibid., p.723.

46 – Ibidem.

47 – Ibid., p.706.

48 – Richard Wagner à Mathilde Wesendonk. Journal et lettres 1853-1871, op. cit., lettre du 2 mai 1860, p.219.

49 – Toutefois Rienzi sera créé à l’Opéra de Paris en 1869 et sera bien accueilli par la presse.

50 – Paul Lindau, cité par Georges Servières, Tannhäuser à l’Opéra en 1861, op. cit., p.123.