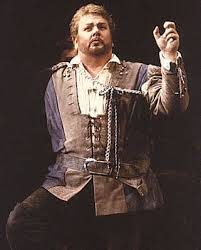

(ténor héroïque ou Heldentenor)

(ténor héroïque ou Heldentenor)

Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg

Un chevalier en quête de légitimité poétique

Avec Les Maîtres chanteurs de Nuremberg, Wagner confère à la figure du jeune poète amoureux une densité dramatique rare. Walther von Stolzing, noble étranger à la ville, incarne l’intrusion du génie naturel dans un monde codifié par les règles traditionnelles des corporations artistiques. Il est le catalyseur d’un conflit esthétique et social, mais également un protagoniste profondément romantique, porteur d’un idéal de création inspirée.

Ce rôle, confié à un ténor lyrique héroïque, s’inscrit dans la lignée des jeunes hommes wagnériens mus par un élan amoureux fondateur, à la manière de Lohengrin ou Siegmund. Créé en 1868 par Franz Nachbaur, le personnage fut conçu par Wagner comme une sorte d’alter ego jeune, opposé au Hans Sachs mûr et résigné. Il illustre une tension féconde entre spontanéité créatrice et légitimation institutionnelle de l’art.

Walther n’est pas seulement un amoureux exalté : il est le défenseur d’une nouvelle poétique, qui se heurte aux normes étroites du chant maîtrisé, mais s’impose finalement par sa puissance visionnaire. À travers lui, Wagner donne une réponse à la question centrale de l’œuvre : comment innover sans trahir l’héritage culturel ?

Les sources du personnage : entre noblesse idéale et fiction dramatique

À la différence de Hans Sachs, Walther von Stolzing n’est pas directement inspiré d’une figure historique précise. Il relève d’une invention wagnérienne, mais qui puise dans des archétypes littéraires et sociaux. Le nom lui-même semble forgé selon les codes de la chevalerie allemande, « von Stolzing » évoquant un lignage noble fictif. Loin de représenter une personne réelle, Walther concentre des traits de l’idéologie romantique du génie naturel et de la noblesse spirituelle.

Wagner l’oppose structurellement au monde des maîtres chanteurs, dont il méconnaît les codes et les rituels. Son inadaptation initiale n’est pas ignorance, mais revendication : il refuse de se plier à une poésie régie par des formules figées. En cela, il s’inscrit dans une tradition d’opposition entre poète inspiré et tradition académique, que l’on retrouve aussi bien chez Goethe que dans les textes de l’époque romantique allemande.

On peut également lire en filigrane une certaine identification wagnérienne : Walther, jeune venu d’ailleurs, incompris par les autorités établies, mais soutenu par une figure paternelle bienveillante (Sachs), préfigure la trajectoire que Wagner aime à revendiquer pour lui-même. Le personnage devient ainsi le porte-voix d’une esthétique en rupture, mais consciente de la nécessité d’un ancrage historique et populaire pour que l’art puisse rayonner.

Un idéaliste en quête de légitimité (analyse psychologique du personnage)

Le parcours de Walther von Stolzing est celui d’une transformation intérieure, qui épouse une dramaturgie à la fois amoureuse, esthétique et sociale. Dès son apparition, il incarne la jeunesse, l’impulsion, la sincérité non médiée. Son chant spontané, incompris lors du premier concours, suscite l’incompréhension ou la moquerie. Pourtant, loin de céder au rejet, il accepte l’aide que lui offre Sachs, qui pressent en lui une vérité poétique encore informe mais prometteuse.

Le personnage oscille en permanence entre orgueil chevaleresque et humilité poétique. L’un des enjeux dramatiques majeurs est sa capacité à se réformer sans se trahir. Ce processus est mis en scène dans la composition du « chant du Prix » du troisième acte, fruit d’un travail de maturation esthétique, dans lequel Walther accepte d’intégrer des éléments formels transmis par Sachs, sans renoncer à sa propre voix.

Cette quête n’est pas seulement artistique : elle est aussi existentielle. Le lien entre l’amour d’Eva et la victoire poétique souligne une équivalence entre accomplissement sentimental et reconnaissance sociale. Walther doit conquérir non seulement le cœur de l’héroïne, mais l’estime du collectif. Ce double parcours fait de lui un héros éthique, au sens où il choisit la voie de l’élévation partagée plutôt que l’affirmation solitaire.

Dans cette tension entre idéal subjectif et inscription dans le monde, Walther figure une forme d’humanisme romantique. Il ne rejette pas la tradition par principe : il en révèle les limites, mais accepte d’en reprendre certains codes dès lors qu’ils servent un art vivant. C’est pourquoi la victoire finale n’a rien d’une revanche violente : elle marque au contraire l’avènement d’une harmonie entre nouveauté et mémoire, inspiration et forme, amour et reconnaissance.

Entre lyrisme héroïque et souplesse poétique (analyse vocale du rôle)

Le rôle de Walther von Stolzing est écrit pour un ténor de type lyrique héroïque, à la fois clair, ductile et vaillant. Il exige une ligne vocale continue, soumise à de fréquents changements d’affects et de dynamiques. L’écriture wagnérienne, ici moins orchestrale que dans les drames ultérieurs, permet au chanteur d’exprimer la nuance dans un cadre harmonique dense mais non oppressant.

Dès l’air d’entrée du premier acte (« Am stillen Herd »), Walther se signale par un chant direct, lumineux, que l’on pourrait presque qualifier de lied élargi. Mais c’est dans le troisième acte, avec le « chant du Rêve » et l’« aria du Prix », que s’opère le passage à un style plus ample, structuré, dans lequel la ligne mélodique devient expression d’une forme intérieure maîtrisée. Cette progression dramatique est aussi une ascension vocale.

Le chanteur doit posséder un médium solide, un aigu rayonnant, ainsi qu’un legato souple permettant de faire entendre les grandes arches du phrasé wagnérien. Il ne s’agit pas ici de puissance brute, mais de projection claire, de diction précise, et d’un sens du rubato intérieur qui accompagne la logique du texte. L’allemand doit être chanté avec fluidité mais sans mollesse, avec un accent authentique qui respecte le naturel du vers.

Parmi les défis techniques du rôle figurent la longueur du troisième acte, l’équilibre entre lyrisme amoureux et noblesse héroïque, ainsi que la capacité à rendre audible la transformation psychologique du personnage dans la couleur même de la voix. Le rôle n’admet pas la monochromie : il requiert un éventail expressif large, apte à traduire à la fois l’élan juvénile et l’assurance conquise d’un poète victorieux.

De Windgassen à Vogt, les poètes couronnés

De Wolfgang Windgassen à Jonas Kaufmann, en passant par René Kollo, Ben Heppner ou Klaus Florian Vogt, les grands Walther du XXe et XXIe siècles ont apporté des lectures diverses de ce rôle emblématique. Windgassen, malgré des moyens limités, imposait un style clair et franc. Kollo y ajouta une densité dramatique plus marquée, tandis que Heppner apportait une chaleur vocale et une noblesse de ligne peu communes.

Depuis les années 2000, Klaus Florian Vogt domine la scène wagnérienne dans ce rôle, grâce à une émission vocale aérienne, un timbre lumineux et une diction d’une clarté irréprochable. Il propose un Walther rêveur mais affirmé, moins guerrier que poète, dans une esthétique vocale proche de la musique de chambre. Jonas Kaufmann, dans une approche plus sombre et plus virile, offre une lecture intensément dramatique, qui enrichit la figure du jeune héros de tensions intérieures plus complexes.

Walther von Stolzing demeure l’un des rôles les plus exigeants du répertoire de ténor wagnérien. Il exige autant d’élan que de contrôle, autant de sincérité que de technique. À travers lui, Wagner a dessiné un idéal d’artiste complet : inspiré, généreux, capable de transformer l’intime en forme partagée – un poète couronné par le peuple, et non par la seule aristocratie.

NC (texte révisé et augmenté 07/2025)

Références

– Les Maîtres chanteurs de Nuremberg, collection « L’Avant-Scène Opéra », n° 69, mai 1984

– Guide des opéras de Richard Wagner, Paris, Fayard, coll. Les Indispensables de la musique, 1988

– Dictionnaire des personnages, collectif, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 1992

– Johann Christoph Wagenseil, Von der Meistersinger holdseligen Kunst, 1697

– Franz Nachbaur, documentation biographique (Bayerische Staatsbibliothek)

– Richard Wagner, Mein Leben (éd. Martin Gregor-Dellin)

– Archives du Festival de Bayreuth (productions de 2007 à 2021)