C’est à Genève, sa ville natale, que le jeune Adolphe Appia étudie la musique. D’un tempérament insatiable et curieux, le jeune étudiant effectue – en cette fin de XIXème siècle en pleine révolution des formes et des modes d’expression culturels – son tour d’Europe à l’affût de toute forme de modernité ; c’est ainsi que de 1882 à 1886, on le retrouve sur les bancs des universités et conservatoires de Paris, Leipzig et Dresde.

En 1882, le jeune étudiant assiste aux représentations de Parsifal. Si le choc musical est bien là et marque à jamais Appia, la transposition sur scène du « festival scénique sacré en musique » est pour lui une immense déception. Cet événement aurait pu décourager l’artiste, lui faire admettre une fois pour toute que la mise en scène était un art suranné. Mais c’est l’effet inverse qui se produit en lui, et la déception ressentie lui donne une conscience aiguë de la nécessité de réformer le théâtre.

Et quelle base de travail plus appropriée à cette étude que celle à laquelle il voue déjà une admiration sans borne : l’œuvre musicale et dramatique de Richard Wagner !

Après la disparition du Maître de Bayreuth, Appia songe lui-même à concevoir décors et costumes pour une Tétralogie, des Maîtres Chanteurs, un Tristan et Isolde… qui resteront plusieurs décennies lettres mortes ; des idées, des esquisses de croquis inachevées car considérées comme trop « modernes » pour l’époque dans laquelle il évolue. Il se heurte de plus à la farouche opposition de Cosima, gardienne non seulement de l’œuvre du Maître en son Temple, mais également au-delà des frontières de celui-ci. Fidélité aveugle oblige ; manque de « prise de risque », dirait-on aujourd’hui. Rien – aucun changement de détail dans l’œuvre telle que l’a voulue Wagner, a fortiori aucune nouvelle conception théâtrale, fusse pour mieux servir l’œuvre du Maître – ne saurait trouver la bénédiction de la «vieille dame de Bayreuth». Mais s’il ne peut à ce moment exprimer ses idées sur la scène, Appia consigne ses écrits sur la -selon lui- nécessaire réforme de l’art théâtral au sein d’un manifeste, La Mise en scène du drame wagnérien (1895), suivi de La Musique et la mise en scène (1899).

Mais qu’en est-il de cette fameuse réforme ?

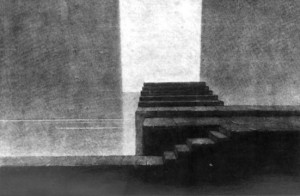

Appia considère tout d’abord l’espace scénique comme un espace tridimensionnel, rejetant ainsi la forme traditionnellement linéaire qui était présentée sur la majeure partie des scènes de théâtre d’opéra jusqu’au XIXème siècle (interdisant également ipso facto tout véritable jeu scénique de la part des acteurs et résumant ce dernier à une gestuelle et des postures convenues). Avec Appia, la lumière apporte une dimension complémentaire à ce nouvel espace, les ombres ainsi que les dégradés viennent compléter la délimitation de l’espace consacré à l’action par les éléments de décors. Ceux-ci sont d’ailleurs réduits à leur forme la plus basique et font volontairement l’économie de toute fioriture superflue. D’autant plus qu’en cette fin de XIXème siècle qui voit la naissance de l’électricité, les nouvelles technologies offertes à la scène permettent ce genre d’innovation. Jusqu’alors les « feux de la rampe » éclairés au gaz ne permettaient en effet qu’une approche linéaire et verticale de l’éclairage.

Avec Appia, « droit à l’essentiel » (et rien de plus) sera la devise : le théoricien se montre volontairement opposé aux décors réalistes qui enferment l’œuvre dans une conception forcément limitée de sa compréhension par les spectateurs. La lumière et les jeux de couleurs, pour Appia, suffisent à créer des atmosphères sur scène, à refléter les émotions des personnages, voire à transcender celles-ci afin d’apporter aux drames musicaux une dimension atemporelle et universelle. Autant ce précepte paraît évident pour le théoricien, autant celui-ci vient heurter de plein fouet les habitués du « folklore wagnérien » qui considéraient que casques à cornes, peaux de bêtes et autres coupes d’hydromel étaient des apanages inséparables de l’œuvre du Maître de Bayreuth.

Avec Appia, « droit à l’essentiel » (et rien de plus) sera la devise : le théoricien se montre volontairement opposé aux décors réalistes qui enferment l’œuvre dans une conception forcément limitée de sa compréhension par les spectateurs. La lumière et les jeux de couleurs, pour Appia, suffisent à créer des atmosphères sur scène, à refléter les émotions des personnages, voire à transcender celles-ci afin d’apporter aux drames musicaux une dimension atemporelle et universelle. Autant ce précepte paraît évident pour le théoricien, autant celui-ci vient heurter de plein fouet les habitués du « folklore wagnérien » qui considéraient que casques à cornes, peaux de bêtes et autres coupes d’hydromel étaient des apanages inséparables de l’œuvre du Maître de Bayreuth.