Die Meistersinger von Nüremberg connut sa première munichoise le 21 juin 1868, un événement dont des critiques musicaux français furent les témoins.

Die Meistersinger von Nüremberg connut sa première munichoise le 21 juin 1868, un événement dont des critiques musicaux français furent les témoins.

Dans son Etude sur les Maîtres chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner (Paris, Fischbacher, 1899)*, Julien Tiersot (1857-1936) consacre un chapitre aux recensions françaises des journalistes français de l’époque.

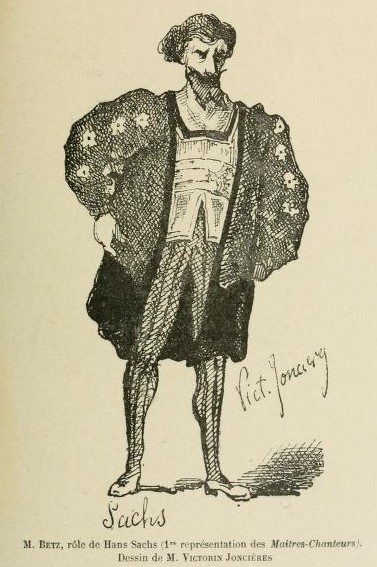

Voici l’extrait qui reprend les propos de Victorin de Joncières (1839-1903) , par ailleurs illustrateur et lui-même compositeur :

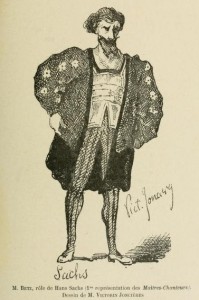

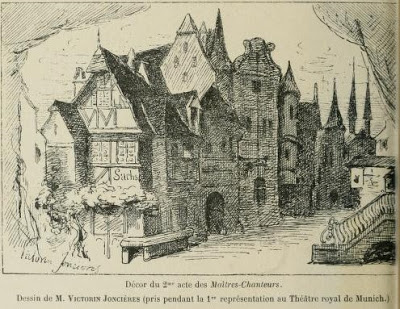

« Il est rare, quand un Français s’en va en Allemagne pour entendre du Wagner, s’il n’essaie au retour de répandre la bonne parole, et, plus particulièrement, ne cherche à faire part aux populations de ses émotions esthétiques par l’intermédiaire de quelque gazette. Les spectateurs de la première de Munich ne faillirent pas à cette tradition, – ou plutôt ils l’inaugurèrent. Aucun, cependant, n’était attaché à un journal en qualité de critique musical. […], M. Victorin Foncières, en son enthousiasme juvénile, ne manqua pas de proclamer en tous lieux la beauté de l’œuvre nouvelle. Se souvenant qu’à son entrée dans la carrière il avait hésité entre deux arts, peinture et musique, et commencé d’étudier l’un et l’autre, il s’amusa à crayonner, pendant la représentation, le décor du 2 e acte, ainsi que la silhouette de l’acteur principal, Betz, dans son costume de Hans Sachs. Ce croquis passa sous les yeux d’un rédacteur du Figaro, qui, désirant compléter l’analyse écrite par Léon Leroy à l’aide de la représentation graphique d’une partie de l’ouvrage, le fit reproduire dans un supplément illustré, le Petit Figaro, du 5 juillet 1808. M. Joncières accompagna son dessin des paroles suivantes, assez prophétiques :

L’immense succès que vient d’obtenir Wagner appelle de nouveau l’attention sur lui. Du reste, depuis la chute bruyante, — peut-être très imméritée — du Tannhäuser, il a souvent eu sa revanche en détail. Pasdeloup, entre autres impresarii, a eu le courage de donner des fragments de Wagner, qui n’ont pas paru déplacés au milieu des œuvres des grands maîtres. Si le célèbre compositeur allemand n’a pas été l’homme d’hier, il sera probablement l’homme de demain.

M. Joncières a bien voulu me confier encore qu’il écrivit un autre article, que ni lui ni moi n’avons pu retrouver dans les journaux du temps. Il y traitait plus spécialement du style musical, et cherchait à faire comprendre le rôle des motifs caractéristiques (que l’on ne connaissait pas encore sous le vocable de leit-motiv) en parlant de certaines « phrases Protée » qui circulaient dans l’œuvre, se modifiant au gré de la situation dramatique: il les comparait à certains visages très mobiles, changeant incessamment de physionomie et d’expression sans cesser de rester les mêmes ; explication excellente et parfaitement propre à guider, à travers les nouveautés de la forme wagnérienne, ceux qui voulaient bien essayer de comprendre. »

in Etude sur les Maîtres chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner , pp. 17 à 20.

* L’ouvrage paru d’abord en feuilleton dans des numéros du Ménestrel à partir de décembre 1897.

LR

Pour lire l’article dans son intégralité et découvrir l’ensemble des iconographies originales sur le blog de l’auteur :