(et l’étrange destinée d’une partition perdue…)

Les oeuvres purement symphoniques de Wagner sont largement moins connues du grand public que ses opéras ou “drames musicaux”. Quelques pièces toutefois, telles que l’Ouverture pour Christophe Colomb, l’Ouverture Rule Britannia (deux oeuvres de jeunesse) ou le plus célèbre (et tardif) Siegfried Idyll, ne manquent pourtant pas d’un intérêt – certes relatif – mais néanmoins réel.

D’ailleurs Wagner lui-même, grand admirateur de l’oeuvre symphonique de Beethoven qu’il dirigea au cours de ses jeunes années (faisant d’ailleurs découvrir au public de l’époque la Neuvième Symphonie avec choeurs), aurait souhaité à la fin de sa carrière recentrer ses efforts de composition sur la musique symphonique pure. “Peut-être que lorsque Parsifal sera terminé, je composerai moi également neuf symphonies. Et la neuvième avec choeurs”, aurait dit le compositeur.

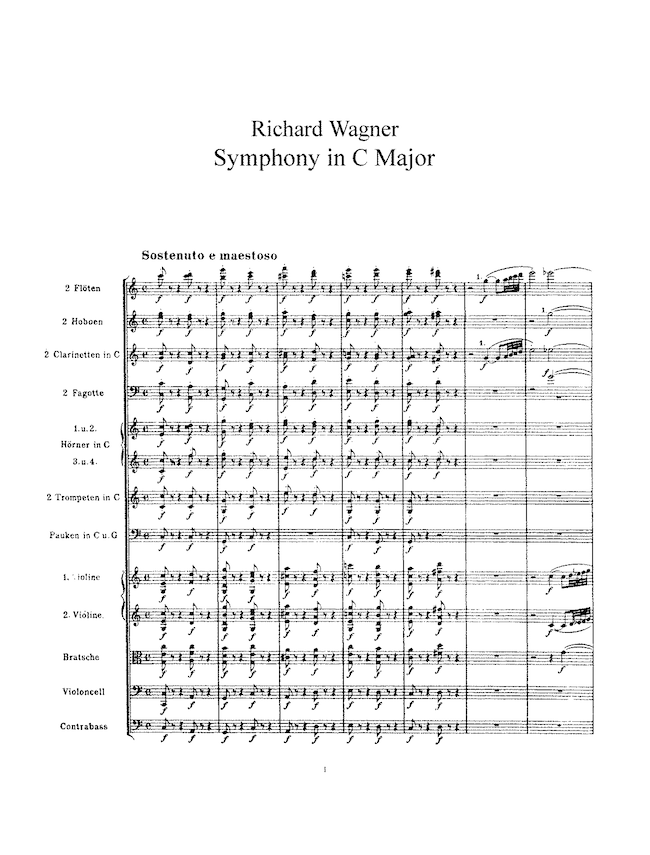

C’est d’abord avec quelques pièces symphoniques que le jeune compositeur se fit connaître du grand public, telle cette Symphonie en Ut Majeur qu’il composa en l’espace de seulement six semaines au cours de l’été 1832, à pas même vingt ans. Créée à Prague au mois de novembre de la même année, l’oeuvre fut reprise à Leipzig l’année suivante, devant un public qui ne manqua pas de témoigner son intérêt pour l’oeuvre, intérêt teinté toutefois d’une certaine condescendance… à l’égard d’un si jeune compositeur.

Wagner, quant à lui, était particulièrement fier de cette composition. Tellement qu’il envoya, avec toute la flamme et l’innocence qui caractérisent les jeunes artistes, le manuscrit de cette partition au compositeur Felix Mendelssohn en demandant à ce dernier “d’en prendre le plus grand soin”. Pourtant, et à la grande déception sans aucun doute de Wagner, Mendelssohn ne répondit pas à l’envoi… et le manuscrit fut perdu.

Quelques années plus tard, alors qu’il souhaitait établir une collection des plus complètes destinée à son tout jeune fils Siegfried (un “Musée Wagner” avant l’heure), le compositeur se mit en quête de cette composition de jeunesse. Il se rappela alors que, s’il avait certes envoyé le manuscrit dans sa totalité à Mendelssohn, il avait conservé néanmoins ceux de chaque pupitre qui, alors réunis, auraient pu reconstituer le manuscrit perdu.

Dans cette quête un peu folle du “manuscrit perdu”, Wagner, Indiana Jones avant l’heure, demanda à son ami Wilhelm Tappert d’utiliser ses talents de détective afin de localiser le manuscrit original qui avait été envoyé à Mendelssohn si possible ou au moins les différentes parties de pupitres. Tappert commença tout d’abord de se rapprocher des descendants de Mendelssohn ainsi que de ses héritiers ; le voyage mena notre détective à Magdeburg, Riga puis Dresde.

Ce n’est qu’en 1877 que la Librairie Royale de Dresde fit savoir à Tappert qu’elle détenait une mystérieuse boîte laissée par Wagner au moment de sa fuite en 1839 et qui fut propriété un temps du ténor Josef Tichatschek. L’ouverture (sans jeu de mot) du mystérieux coffret révéla un certain nombre de pièces manuscrites de la main du compositeur lui-même dont les parties originales de violon de la fameuse Symphonie en Ut Majeur que le “détective” recherchait avec passion. Après quelques recherches complémentaires, Tappert put mettre la main sur d’autres parties manquantes, presque toutes en fait, exceptée celle écrite pour les deux trombones. Fou de joie d’avoir réussi sa mission avec succès, Tappert envoya les partitions à Bayreuth et ce fut Cosima, l’épouse du compositeur, qui fut la première à ouvrir la précieuse missive.

Alors qu’elle se mit au piano et interpréta le thème principal d’un des mouvements de la Symphonie, Wagner tressaillit et s’exclama avec une joie infinie : “Ma vieille symphonie, c’est elle !”

Par la suite, Wagner demanda à son assistant Anton Seidl de réunir les différentes parties de la composition dans une seule et d’y ajouter la partie des deux trombones manquante. La symphonie ainsi ressuscitée put prendre place dans la précieuse collection de la bibliothèque de Wahnfried.

Quelques semaines seulement avant son décès, à Venise et à l’occasion de l’anniversaire de son épouse, le dimanche 24 décembre 1882, Wagner fit organiser un concert privé au Théâtre de la Fenice où la Symphonie en Ut Majeur fut enfin jouée à nouveau dans son intégralité… quelque cinquante années après sa création !

Inscrite au catalogue des oeuvres de Wagner sous la référence WWV29, la Symphonie en Ut Majeur (d’inspiration très largement beethovénienne) est composée de quatre mouvements : 1- Sostenuto e maestoso – Allegro con brio ; 2- Andante ma non troppo, un poco maestoso ; 3- Allegro assai ; 4- Allegro molto e vivace.

Sa durée d’exécution est d’environ 35 minutes.

Le compositeur raconte lui-même la singulière aventure de sa Symphonie retrouvée dans une lettre à l’éditeur Fritzsch (en date du 31 décembre 1882), comme suit :

HISTOIRE D’UNE SYMPHONIE

….. En remerciement de tous vos bons offices, écoutez aujourd’hui ce récit, fort mystérieux en vérité.

À la Noël dernière, nous étions à Venise ; je célébrais en famille le jubilé de la première exécution qui eut lieu, il y a cinquante ans, d’une symphonie de moi ; cette symphonie, écrite à dix-neuf ans de ma propre main, fut jouée, cette fois-ci, d’après une partition d’une autre main que la mienne, par un orchestre composé de professeurs et d’élèves du lycée San-Marcello, sous ma direction, et en l’honneur de l’anniversaire de la naissance de ma femme.

J’insiste sur ce fait que la partition n’était pas écrite de ma main : à ceci se rattache une histoire qui transporte la chose dans les régions du mystère aussi ne sera-t-elle connue que de vous.

Et d’abord, permettez-moi d’établir les faits historiques.

En l’ère chrétienne de Leipzig (est-il quelqu’un de mes concitoyens qui ait gardé souvenir de tout cela ?), ce qu’on appelle le Gewandhaus-Concert était accessible même aux débutants de ma tendance, l’admission d’œuvres nouvelles dépendant en dernier ressort, à cette époque, d’un digne vieillard, le conseiller aulique Rochlitz, qui présidait le comité, et faisait les choses avec beaucoup de soin et de conscience. Ma symphonie lui ayant été soumise, je dus en conséquence lui rendre mes devoirs.

Quand je me présentai en personne, cet homme imposant assujettit ses lunettes, et s’écria : « Qu’est-ce à dire ? Vous êtes un tout jeune homme ! Je m’attendais à un compositeur bien plus âgé, à en juger par sa grande expérience ! » La chose allait au mieux ; la symphonie fut acceptée ; mais on exprima le désir de la faire exécuter d’abord par l’Euterpe en guise d’essai.

Rien n’était plus aisé : j’étais en bons termes avec cet orchestre d’ordre inférieur, qui avait déjà exécuté une mienne ouverture passablement contrapontique à l’ancienne Schützenhaus, en dehors de la Porte Pierre. — À cette époque, toutefois (Noël 1832), ces musiciens avaient transporté leurs quartiers au Logis des Tailleurs, près de la Porte Thomas….. détails que je mets volontiers à la disposition de nos débitants d’esprit à bon marché. — Je me souviens que nous fûmes considérablement gênés par l’éclairage défectueux de la salle ; nous nous arrangeâmes toutefois de façon à voir suffisamment pour sabrer ma symphonie après une répétition, et encore cette répétition devait-elle servir pour le programme d’un concert entier.

Pour moi, je ne pris guère plaisir à mon œuvre, car je trouvais qu’elle ne sonnait pas bien. Mais voyez l’avantage d’avoir la foi ! Heinrich Laube, qui vivait alors à Leipzig avec la réputation d’un littérateur distingué, et qui était parfaitement indifférent à la façon dont une œuvre sonnait, m’avait pris sous sa protection ; il loua chaudement ma symphonie dans sa Gazette du beau monde, et, huit jours après, ma mère bien-aimée put voir mon œuvre passer avec avancement du Logis des Tailleurs au Gewandhaus, où elle fut donnée une fois dans des circonstances pareilles à celles déjà décrites. — En ce temps-là, on me témoignait de la bienveillance à Leipzig ; grâce au léger étonnement qu’excita mon œuvre, et à l’approbation suffisante qu’elle reçut, je pus me sentir à mon aise pendant quelque temps.

Ce bon temps ne dura pas toujours, et plus tard les choses prirent une tout autre tournure. Je m’adonnai à l’opéra ; au Gewandhaus, quelques années après, un nouvel état de choses, moins commode et moins agréable, commença avec la direction de Mendelssohn. Émerveillé des talents du jeune maître, j’essayai de l’approcher pendant le séjour que je fis alors à Leipzig (1834 ou 1835). À cette occasion, je ne sais quel singulier sentiment me poussa à lui présenter, ou plutôt à lui imposer le manuscrit de ma symphonie, en le priant, non de l’examiner, mais seulement de le conserver. « Après tout, pensai-je, peut-être y jettera-t-il les yeux, et m’en dira-t-il quelque chose. » Mais il n’en fut rien. — Les années passèrent, et les hasards de ma profession me rapprochèrent fréquemment de Mendelssohn ; nous nous rencontrâmes, nous dînâmes ensemble, une fois, à Leipzig, nous fîmes de la musique ; il assista à la première représentation de mon Hollandais errant à Berlin, et fut d’avis qu’elle n’avait pas été un four complet, et que je pouvais être satisfait du succès ; à l’occasion d’une représentation de Tannhæuser à Dresde, il déclara qu’une entrée en forme de canon, dans l’Adagio du second finale, lui plaisait fort : mais, quant à la symphonie et au manuscrit, jamais il ne m’en souffla mot ; c’était pour moi, bien entendu, une raison suffisante de ne pas m’informer de sa destinée.

Le temps passa : il y avait longtemps déjà que mon célèbre et discret protecteur avait cessé de vivre, quand des amis à moi eurent l’idée de rechercher cette symphonie. L’un d’eux connaissait le fils de Mendelssohn, et entreprit de s’adresser à lui en qualité d’héritier du maître ; mais cette démarche et d’autres restèrent sans résultat : le manuscrit était perdu, ou du moins on n’en voyait pas trace.

À la fin, un vieil ami m’avisa de Dresde qu’on avait trouvé là une valise remplie de musique ; je l’y avais oubliée au temps de mes jours troublés. Parmi cette musique, on avait découvert les parties d orchestre de ma symphonie, copiées à mes frais pur un copiste de Prague. Ces parties furent remises en ma possession, et mon jeune ami Antoine Seidl s’en servit pour composer une partition nouvelle.

En lisant alors cette partition tout à mon aise après un demi-siècle, je devais songer une fois de plus à la disparition du manuscrit, et aux motifs de cette disparition, très probablement les plus naturels du monde. Comme je savais bien que le recouvrement de ce manuscrit ne pouvait avoir d’importance, sinon celle de donner satisfaction à une affectueuse coutume de famille, je résolus de laisser mon œuvre résonner une fois encore, mais seulement dans l’intimité familiale.

Ce projet vient de s’accomplir de la manière la plus heureuse, à Venise, il y a quelques jours, et je puis vous faire part en quelques mots des impressions que j’éprouvai à cette occasion.

Permettez-moi, tout d’abord, d’affirmer que l’interprétation de l’orchestre du Lycée me satisfit grandement ; ce résultat, sans doute, était dû au nombre suffisant des répétitions (chose qui jadis m’avait été refusée à Leipzig). — Les dons naturels des musiciens italiens pour l’accent et l’expression pourraient se développer excellemment, si le goût italien voulait s’intéresser à la musique instrumentale allemande.

Ma symphonie parut véritablement faire plaisir. — Pour moi, ce travail de jeunesse avait un intérêt particulier, au point de vue de la direction typique suivie par tout génie musical, dans son acheminement à la véritable indépendance. — Pour ce qui est des grands poètes, Gœthe et Schiller par exemple, nous savons que leurs œuvres de jeunesse font prévoir avec une grande netteté le caractère dominant de toute leur vie de production : Werther, Gœtz de Berlichingen, Egmont, Faust, furent tous écrits, ou tout au moins clairement conçus par Gœthe, au début même de sa carrière. — Il n’en va pas de même des musiciens. Qui devinerait dans leurs œuvres de débutants le vrai Mozart, le pur Beethoven, avec autant de certitude qu’il reconnaîtrait le Gœthe complet ou le Schiller véritable dans leurs productions de jeunesse, qui causèrent une émotion universelle ?

Je n’ai pas l’intention d’entrer dans une discussion approfondie au sujet de la différence extraordinaire entre le poète, qui contemple le monde, et le musicien, qui en tire émotion. Qu’il me soit permis, toutefois, d’établir la distinction suivante : la musique est un art essentiellement artificiel, dont il faut apprendre les règles, et où l’on n’arrive à la maîtrise (c’est-à-dire à pouvoir s’exprimer d’une façon originale et personnelle), qu’en apprenant une nouvelle langue ; au lieu que le poète, du premier coup, peut exprimer dans sa langue maternelle ce qui frappe réellement sa vue. Le jeune musicien, après s’être escrimé pendant un temps suffisant à ce qu’on est convenu d’appeler la production mélodique, finit par s’apercevoir, à sa grande confusion, qu’il n’a fait que bégayer les œuvres de ses modèles préférés ; il soupire après l’indépendance, et sa liberté date du jour où il s’est rendu parfaitement maître de la forme. C’est ainsi que le mélodiste anticipé devient contrapontiste ; il ne se soucie plus de mélodies, mais seulement de thèmes et de la façon de les traiter ; il se délecte dans les stretfes de fugue, dans la combinaison de deux ou trois motifs ; il fait des orgies de contrepoint, il épuise tous les artifices imaginables. — Ce furent tous les progrès faits par moi dans ce sens (sans renoncer toutefois à mes grands modèles symphoniques, Mozart et surtout Beethoven), qui étonnèrent l’excellent Rochlitz, quand il découvrit que l’auteur de la symphonie était un jeune homme de dix-neuf ans.

Pour moi, la résurrection de cette œuvre précoce me fit tâcher de me préciser à moi-même les vraies raisons pour lesquelles je cessai d’écrire des symphonies. — L’audition devait causer de la surprise à ma femme, et je pensai qu’il valait mieux lui ôter à l’avance tout espoir de trouver dans ma symphonie quelque trace de sentiment ; si l’œuvre portait la marque de Richard Wagner, tout au plus serait-ce cette confiance illimitée en lui-même, qui, dès cette époque, l’empêchait de douter de rien, et le mettait complètement à l’abri de cette mesquine humilité dont on ne tarda pas à voir naître et se développer, chez les Allemands, la toute-puissante influence. Cette confiance en moi-même, je ne la tirais pas seulement de ma sûreté de main comme contrapontiste (qualité qui, dans la suite, me fut contestée plus que toute autre par un musicien de la Cour à Munich, Strauss), mais aussi d’un grand avantage quej’avais sur Beethoven. En effet, tout en m’arrêtant au point de vue de sa deuxième symphonie, j’étais alors complètement familiarisé avec l’Héroïque, avec celles en ut mineur et en la majeur, toutes œuvres dont le maître n’avait nulle idée, ou tout au moins n’avait qu’une idée fort vague, quand il écrivit sa deuxième symphonie. À quel point cette heureuse circonstance ajouta à la valeur de mon œuvre, c’est là une chose qui n’échappa ni à moi-même, ni à mon cher Franz Liszt, admis avec la famille à l’audition du Lycée, en sa qualité de beau-père.

En dépit de thèmes principaux dans le goût de celui-ci, fort bien appropriés au contrepoint, mais fort peu expressifs, ma symphonie fut applaudie en tant qu’œuvre de jeunesse, désignation à laquelle, malheureusement, je dus ajouter l’épithète de surannée…… Malgré ceci, pour vous donner une idée des progrès que j’avais déjà faits, il y a cinquante ans, dans le mode élégiaque, je vous transcris ici le thème… non ! disons plutôt la mélodie…… du deuxième morceau (Andante) : bien que ce motif n’eût assurément jamais vu le jour sans l’Andante de la symphonie en ut mineur et l’Allegretto de la symphonie en la majeur de Beethoven, il me plaisait tellement, en ce temps-là, qu’à l’occasion de la fête du nouvel an à Magdehourg, je m’en servis pour accompagner les adieux mélancoliques à l’année écoulée. Permettez-moi d’en faire aujourd’hui le même usage, en prenant congé de vous.

Richard Wagner.

Venise, Saint-Sylvestre, veille du nouvel an, 1882.

Traduction par Camille Benoît.

G. Charpentier et Cie, éditeurs, 1884.