I. Introduction – Dépasser Wagner, un paradoxe fécond

I. Introduction – Dépasser Wagner, un paradoxe fécond

« Dépasser Wagner ». La formule, à première vue, semble presque impossible. Que peut-on « dépasser » chez celui qui, au XIXᵉ siècle, a déjà voulu tout englober — musique, théâtre, poésie, peinture, architecture — dans son œuvre d’art totale ? Dépasser Wagner, c’est risquer le contresens ou la prétention. Et pourtant, c’est bien ce que tente Adolphe Appia, ce Genevois discret, théoricien visionnaire, qui n’aura jamais dirigé de théâtre, mais qui aura réinventé, sur le papier et dans ses maquettes, la scène moderne.

Appia est sans doute le premier à avoir compris que pour « dépasser Wagner », il fallait d’abord le comprendre — non comme un compositeur, mais comme un penseur du théâtre. Il ne s’agit pas, pour lui, de rejeter le maître de Bayreuth, ni de tourner le dos à son idéal, mais d’en dégager le principe vivant. Car Wagner, tout révolutionnaire qu’il fut, demeurait prisonnier des conventions scéniques de son temps : toiles peintes, perspectives illusionnistes, acteurs figés. Appia, lui, va entreprendre de délivrer Wagner de Wagner, de séparer l’intuition du système, de faire passer le rêve wagnérien de l’absolu musical à l’accomplissement scénique.

« La toile peinte, fût-elle d’une exactitude parfaite, demeure toujours inerte.

Elle est une surface morte, appliquée derrière l’acteur vivant, et ne peut

s’accorder avec lui.

Ce qu’il nous faut, c’est un espace réel, vivant, où l’acteur puisse se mouvoir

et qui participe avec lui de l’action dramatique.

La scène doit être un milieu habitable, animé par la lumière et par le rythme

même de l’œuvre. »

(Adolphe Appia, La Mise en scène du drame wagnérien, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 37–38.)

[Ainsi, notre propos s’inscrira pleinement dans le thème de ce séminaire : Dépasser Wagner. Mais] ici, le dépassement n’aura rien d’un rejet ni d’une rupture. Il prendra la forme d’une métamorphose : faire évoluer la Gesamtkunstwerk — l’œuvre d’art totale — vers ce qu’Appia nommera l’« œuvre d’art commune », vivante, unifiée non par l’illusion mais par la présence. Chez Wagner, la scène illustre la musique ; chez Appia, elle en devient l’incarnation. Dépasser Wagner, c’est alors cesser de vouloir représenter la musique, pour lui donner corps, lumière et espace.

Appia ne détruit pas le rêve wagnérien : il l’accomplit. En faisant du théâtre non plus un lieu d’illusion, mais un organisme vivant où la musique, la lumière et le mouvement se conjuguent, il ouvre la voie à tout le XXᵉ siècle scénique — de Craig à Copeau, de Wieland Wagner à nos metteurs en scène contemporains.

« C’est par le corps vivant que l’espace devient expressif.

[…] c’est de lui que doit partir toute harmonie scénique. »

(Adolphe Appia, L’Œuvre d’art vivant, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 17–18.)

C’est cette transformation, ce passage du rêve total à l’art vivant, que nous allons suivre à travers cette communication.

II. Repères biographiques et genèse d’une pensée

II. Repères biographiques et genèse d’une pensée

Adolphe Appia naît à Genève en 1862, dans un milieu cultivé et aisé. Son père, Louis Appia, médecin philanthrope, est l’un des fondateurs de la Croix-Rouge. L’enfant, de santé fragile, contracte le typhus et en garde une séquelle durable : un bégaiement profond, qui le condamne à une forme de mutisme public. Mais cette impossibilité de dire fait de lui un être de vision. Empêché de parler, Appia apprend à penser avec les yeux, à traduire la musique en lumière et en forme.

« La musique n’est pas visible : elle ne peut l’être que par l’intermédiaire

de formes vivantes qui lui obéissent.

La mise en scène doit donc traduire en formes ce que la musique exprime

en mouvements. »

(Adolphe Appia, La Musique et la mise en scène, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 64–66.)

Très tôt, il manifeste un goût prononcé pour le dessin, la couleur, la lumière, et surtout pour la musique, qu’il étudie au Conservatoire de Genève avant de poursuivre sa formation à Leipzig et à Paris.

En 1882, il assiste à Bayreuth à la création de Parsifal. L’expérience est fondatrice : il découvre, à travers Wagner, la possibilité d’un art total où musique, geste et image se répondent. Mais, quelques années plus tard, la désillusion est à la mesure de l’admiration. En 1890, assistant à un Ring complet à Dresde, il comprend que l’idéal wagnérien s’est enlisé dans la convention : le drame révolutionnaire est trahi par sa représentation figée.

« Richard Wagner, si révolutionnaire dans sa pensée musicale,

demeura, dans ses conceptions scéniques, un homme de son temps. »

« Ses indications scéniques, souvent précises, restent pourtant liées

aux habitudes théâtrales du XIXᵉ siècle et ne sauraient suffire à la

réalisation véritable de son drame. »

(Adolphe Appia, La Mise en scène du drame wagnérien, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 12–13.)

De cette déception naît une vocation : reformer la scène wagnérienne pour lui rendre sa vérité spirituelle. À partir de 1888, Appia rédige ses premiers essais : Notes pour une mise en scène du Ring, puis, en 1892, La Mise en scène du drame wagnérien, suivi de La Musique et la mise en scène. Ces textes jettent les bases d’une esthétique nouvelle : la musique est du temps, et c’est à partir de cette temporalité que doit naître l’espace scénique.

« La musique seule possède la durée,

et c’est d’elle que procède le mouvement vivant du drame.

L’espace scénique doit être organisé d’après cette durée,

car il n’a de sens que par son rapport avec elle.

L’espace scénique n’est qu’une projection visible du temps musical. »

(Adolphe Appia, La Musique et la mise en scène, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 73–74)

Appia se retire souvent, rongé par la maladie et le doute. Ses retraites successives — en Suisse, en Savoie, puis dans des sanatoriums — témoignent d’un idéal ascétique : il cherche moins à produire qu’à concevoir.

Lorsqu’on lui offre des postes ou des réalisations concrètes, il refuse presque toujours, par fidélité à son idéal.

« Dès qu’une idée est réalisée, elle est trahie. »

(Adolphe Appia, Écrits sur le théâtre, vol. II : Notes personnelles et fragments, éd. Marie-Louise Bopp, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1985, p. 142.)

Cette solitude n’est pas stérile : elle nourrit une pensée intérieure, tendue vers l’absolu. Il trouve enfin un écho dans des rencontres décisives :

Cette solitude n’est pas stérile : elle nourrit une pensée intérieure, tendue vers l’absolu. Il trouve enfin un écho dans des rencontres décisives :

– H. S. Chamberlain, gendre de Wagner, qui l’introduit dans les cercles de Bayreuth ;

– Émile Jaques-Dalcroze, dont la rythmique corporelle l’inspire profondément ;

– Mallarmé, qu’il rencontre à Paris et qui partage sa foi en la suggestion ;

– Gordon Craig et Jacques Copeau, futurs réformateurs du théâtre européen, qui verront en lui un pionnier.

« L’œuvre d’art scénique ne peut vivre

que si tous les moyens d’expression qu’elle met en jeu

cessent d’être juxtaposés,

pour devenir des forces solidaires d’un même organisme. »

« La scène vivante ne tolère pas la juxtaposition des arts :

elle réclame leur fusion dans une unité organique. »

(Adolphe Appia, L’Œuvre d’art vivant, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 26–27.)

C’est ainsi que se forme la pensée appienne : un art de la fusion et du dépouillement, où la musique engendre l’espace, la lumière sculpte le temps, et le corps en mouvement devient l’instrument de la vie scénique.

Appia est né du wagnérisme, mais pour le dépasser : dépasser Wagner, pour lui, ne signifie pas le nier, mais le parachever. Libérer le drame musical de ses conventions, lui redonner souffle et présence, et faire de la scène non plus un miroir, mais un organisme vivant.

III. La critique d’Adolphe Appia – Contre le wagnérisme figé

III. La critique d’Adolphe Appia – Contre le wagnérisme figé

L’un des mérites les plus profonds d’Adolphe Appia est d’avoir compris que l’on ne pouvait véritablement dépasser Wagner qu’à condition de le critiquer — non dans son génie créateur, mais dans la manière dont son œuvre fut figée après sa mort. Le drame wagnérien, conçu comme un art vivant, fut progressivement transformé en culte. Sous la direction de Cosima Wagner, Bayreuth devint un sanctuaire de la reproduction, non de la création. Chaque geste, chaque lumière, chaque accessoire devait se conformer au modèle originel de 1882, comme si toute invention ultérieure constituait une profanation.

« Richard Wagner, si révolutionnaire dans sa pensée musicale,

demeure, dans ses conceptions scéniques, un homme de son temps. »

« Tant que son œuvre demeure confiée à des moyens anciens,

elle reste entravée dans son développement scénique. »

(Adolphe Appia, La Mise en scène du drame wagnérien, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 12–14.)

Appia voit là une contradiction insupportable : l’homme qui avait rêvé d’un art total, libre et en perpétuel devenir, est trahi par un ritualisme qui fossilise son idéal. Pour Appia, Bayreuth, conçu par Wagner comme un laboratoire, est devenu un mausolée.

Sa critique est d’autant plus courageuse qu’elle s’adresse à une autorité redoutée : Cosima Wagner, veuve du Maître, gardienne sourcilleuse de sa mémoire.

À la fin des années 1890, Appia lui adresse des notes et croquis de mise en scène du Ring, dans lesquels il propose une vision audacieuse de l’espace dramatique : dépouillé, sculpté par la lumière, affranchi des toiles peintes et des faux rochers. La réponse de Cosima tombe, lapidaire :

« Appia semble ignorer qu’en 1876 le Ring a été joué ici, et qu’il n’y a plus rien à découvrir en matière de mise en scène. »

(Lettre de Cosima Wagner à Houston Stewart Chamberlain, 13 mai 1896)

Cette phrase, à elle seule, résume l’antagonisme. Là où Appia revendique l’évolution, Cosima proclame la clôture. Là où il veut faire de la scène un organisme vivant, elle veut en préserver la relique. Appia comprend alors que, pour que le théâtre wagnérien survive, il faut d’abord le libérer de Bayreuth.

« La toile peinte est une surface plane,

inerte, morte, appliquée derrière le corps vivant de l’acteur.

Elle ne peut s’accorder avec lui,

car rien en elle ne répond à son volume. »

« Le corps vivant réclame un espace vivant.

Placé devant un plan figé, il semble déplacé,

presque irréel, parce que cet espace faux

nie la réalité même de sa présence. »

(Adolphe Appia, La Musique et la mise en scène, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 43–44.)

Contre la toile peinte, Appia oppose la lumière ; contre la décoration, l’architecture ; contre la reproduction, la recréation. Sa critique n’est pas destructrice, elle est organique : il ne veut pas abolir Wagner, mais accomplir son idée dans les moyens nouveaux de la scène.

« À l’origine, nous voulions voir en scène non plus les choses

telles que nous savons qu’elles sont,

mais telles que nous les sentons. »

« La scène ne doit plus reproduire la réalité matérielle ;

elle doit rendre visible l’impression qu’elle produit. »

(Adolphe Appia, La Mise en scène du drame wagnérien, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 55–56.)

Pour Appia, Wagner fut un révolutionnaire en musique, mais resta prisonnier des moyens visuels de son temps. Son œuvre, confiée à des artisans sans imagination, s’est perdue dans la convention picturale. Le décor, loin de servir le drame, l’étouffe.

C’est pourquoi Appia substitue à la peinture la lumière vivante, qui devient non plus un simple éclairage, mais un principe dramatique à part entière, un partenaire du corps et de la musique.

« La lumière est le seul élément scénique qui possède une vie propre,

capable de réagir sur le corps vivant de l’acteur et de l’intégrer à son espace. »

« Par elle seule, l’espace scénique devient un milieu vivant,

susceptible de s’accorder au rythme de l’œuvre musicale. »

« La lumière unifie la scène : elle relie la musique, le corps vivant

et l’espace en un seul organisme. »

(Adolphe Appia, L’Œuvre d’art vivant, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 66–68.)

Ce que Cosima ne voit pas, Appia l’entend : le théâtre wagnérien n’a d’avenir qu’à la condition de retrouver la mobilité de la musique, son pouvoir de suggestion, sa temporalité. La fidélité véritable n’est pas dans la copie, mais dans la vie.

« Les arts scéniques doivent devenir les organes d’un seul organisme,

soumis à la loi de vie que leur impose la musique. »

(Adolphe Appia, La Musique et la mise en scène, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 27.)

Ainsi, dépasser Wagner devient pour Appia un acte de loyauté supérieure. Il ne s’agit pas de contester le Maître, mais de le délivrer de l’immobilisme de ses disciples. Il oppose la vérité intérieure du drame à son apparence théâtrale ; la présence vivante au culte des reliques. En un mot, il revendique le droit de réinventer pour sauver.

« La vie ne se répète jamais.

Tout ce qui se répète appartient déjà à la mort. »

« L’art véritable doit être vivant :

il doit naître, croître, se transformer.

S’il cesse d’évoluer, il cesse d’être. »

« L’art vivant est mouvement et devenir.

Il ne peut se fixer sans se nier. »

(Adolphe Appia, L’Œuvre d’art vivant, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 13–15.)

Dans cette lutte silencieuse entre la vision d’Appia et le dogme de Cosima, se joue déjà l’avenir du théâtre du XXᵉ siècle. Wieland Wagner, bien plus tard, donnera raison au Genevois : en 1951, lorsqu’il dépouillera la scène de tout réalisme, il accomplira enfin ce qu’Appia appelait de ses vœux — le véritable dépassement de Wagner par la scène.

IV. La révolution appienne – Vers un théâtre vivant

IV. La révolution appienne – Vers un théâtre vivant

Si Appia critique Bayreuth, c’est pour mieux fonder un nouvel ordre scénique. À ses yeux, dépasser Wagner, ce n’est pas effacer son héritage, mais lui offrir un corps. Ce que Wagner a rêvé par la musique, Appia veut le réaliser par l’espace, la lumière et le mouvement. Là commence la véritable révolution : le passage de l’œuvre d’art totale à l’œuvre d’art vivante.

« L’art scénique ne saurait imiter la vie :

il doit manifester la vie dans sa forme propre. »

(Adolphe Appia, L’Œuvre d’art vivant, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 19)

Le théâtre, pour Appia, ne saurait être une simple illustration. Il devient un organisme, un lieu où se réconcilient les arts séparés. L’acteur, la lumière et la musique y participent d’une même respiration. Le drame cesse d’être représenté : il se vit. Dans cette perspective, la mise en scène n’est plus une coordination extérieure, mais un acte créateur à part entière — le moment où la musique prend corps et où le corps devient musique.

« Le corps vivant de l’acteur est le centre réel de l’œuvre scénique.

Tout doit se coordonner à lui : lumière, espace, rythme, décor.

Sans lui, ces éléments demeurent étrangers les uns aux autres. »

(Adolphe Appia, L’Œuvre d’art vivant, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p.17)

L’acteur devient ainsi le centre de gravité du théâtre. Fini les attitudes convenues, les gestes symboliques appris par cœur ; tout mouvement doit naître du souffle intérieur de la musique. Appia parle d’un corps rythmique, dont la présence donne vie à l’espace. La rencontre avec Émile Jaques-Dalcroze, inventeur de la gymnastique rythmique, confirme cette intuition. Ensemble, ils explorent la correspondance entre le rythme musical et le geste corporel : un principe que l’on retrouvera plus tard chez Meyerhold, Copeau ou Artaud.

« La musique seule possède la durée.

C’est par elle que le drame avance et se développe. »

« Le mouvement scénique doit naître de la durée musicale.

La musique règle le rythme intérieur de l’action. »

« L’espace scénique n’a de sens que s’il procède du temps musical,

dont il est la projection visible. »

(Adolphe Appia, La Musique et la mise en scène, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 72–74.)

L’espace scénique, dès lors, n’est plus un décor où l’acteur évolue ; il est structure. Appia remplace la surface peinte par des volumes architectoniques simples — marches, plateaux, pentes, plans inclinés — sur lesquels la lumière sculpte le mouvement. L’espace devient le prolongement visible de la musique : il se transforme, se module, respire.

« La toile peinte demeure inerte : elle ne vit pas.

Seule la lumière peut lui donner une action,

en créant autour de l’acteur un espace véritable. »

« L’éclairage est l’unique moyen par lequel le décor cesse d’être un accessoire

pour devenir un élément vivant de la scène. »

(Adolphe Appia, La Mise en scène du drame wagnérien, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 37–39.)

Appia fut le premier à comprendre que la lumière pouvait être un langage dramatique autonome. Elle n’éclaire pas : elle interprète. Elle suggère les climats, traduit les modulations harmoniques, fait naître les métamorphoses du sentiment. Par la lumière, la scène cesse d’être un lieu figé : elle devient un temps vivant, un flux sensible.

Cette conception suppose un rôle nouveau : celui du régisseur — ce que nous appelons aujourd’hui le metteur en scène. Wagner, compositeur-roi, commandait tout ; Appia, au contraire, imagine une autorité artistique collective, mais unifiée. Le régisseur devient le coordinateur suprême des arts, celui qui, par sa vision, assure l’unité de l’ensemble. Sans lui, pas d’œuvre d’art vivante, car il est le garant de la cohérence organique du tout.

« La mise en scène n’est pas une exécution, mais une création.

Elle exige un esprit capable d’unifier les arts scéniques,

et de leur imposer une loi de vie.

Le metteur en scène ne saurait être un exécutant ;

il doit être un créateur. »

(Adolphe Appia, La Mise en scène et son avenir, dans Œuvres complètes, vol. III, éd. Marie-Louise Bopp, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1985, p. 216–217.)

Ce renversement est capital : Appia invente la mise en scène moderne. En plaçant l’acteur, la lumière et l’espace sous une même loi de rythme et de proportion, il fonde une esthétique scénique nouvelle. Ce n’est plus le texte ni la partition qui dictent le spectacle, mais la vie même des formes. La scène devient un champ de forces où s’équilibrent les éléments du drame — l’œil, l’oreille, le corps.

Wagner avait rêvé d’un temple de l’art total ; Appia, lui, en fait un organisme vivant. Son théâtre n’est plus celui du culte, mais celui de la présence. Par la lumière, par le mouvement, par la respiration du corps humain, il ressuscite l’unité perdue du drame et de la vie.

En cela, la révolution appienne n’est pas une rupture, mais un accomplissement. Il ne s’agit pas de détruire Wagner, mais de le rendre possible : d’accomplir par la scène ce que Wagner n’avait pu accomplir par la musique seule. Ainsi, dépasser Wagner, pour Appia, c’est lui restituer son avenir — celui d’un théâtre vivant, fluide, spirituel, qui ne représente plus le monde, mais le recrée à chaque instant dans la lumière.

V. Les expérimentations et leurs leçons

V. Les expérimentations et leurs leçons

L’œuvre d’Appia n’est pas seulement théorique. Malgré ses crises, sa solitude et son refus des compromis, il chercha toute sa vie à éprouver ses idées sur la scène réelle. Car dépasser Wagner, pour lui, n’était pas une spéculation abstraite : c’était une expérience concrète, une mise à l’épreuve du rêve. Ses projets, parfois avortés, parfois partiellement réalisés, témoignent d’une obstination presque mystique à incarner ce qu’il appelait l’œuvre d’art vivante.

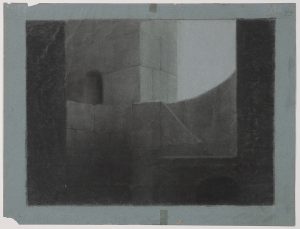

Dès les années 1890, il élabore des maquettes et des croquis pour des drames wagnériens, notamment Tristan et Isolde et le Ring. Ses dessins — sobres, dépouillés, baignés de clair-obscur — sont d’une modernité saisissante : volumes simples, escaliers monumentaux, faisceaux de lumière orientés comme des voix musicales. Chaque trait semble une tentative de donner forme visible à la musique.

« L’organisation de la scène doit obéir aux mêmes lois que la musique :

progression, rythme, unité.

C’est une composition,

non une décoration. »

« L’espace doit être ordonné selon les nécessités du drame musical ; il doit être une partition visible. »

(Adolphe Appia, La Mise en scène du drame wagnérien, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 34–40.)

Parmi ces projets, Tristan et Isolde occupe une place centrale. Appia y voit l’exemple même du drame intérieur : l’action ne se joue pas dans le monde, mais dans les âmes. Dès lors, le décor devient superflu. Il imagine une scène épurée, presque vide, où la lumière seule traduira les états successifs du sentiment — l’attente, la fusion, la nuit, la mort.

« Tristan n’a presque pas d’action extérieure ;

tout y est mouvement intérieur,

tout y est âme. »

(Adolphe Appia, « Notes pour Tristan und Isolde », dans Œuvres complètes, vol. II, éd. Marie-Louise Bopp, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 157.)

Cette conception annonce, un demi-siècle avant sa réalisation, ce que fera Wieland Wagner en 1952 : abolir le pittoresque pour ne garder que l’essentiel, la vibration intérieure. Appia, sans le savoir, préfigure ce qu’il appellera plus tard le théâtre invisible — un théâtre qui ne montre rien, mais fait tout sentir.

« La lumière ne nous montre pas seulement les formes :

elle en révèle l’action intérieure. »

(Adolphe Appia, Œuvres complètes, vol. III, éd. M.-L. Bopp, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1985, p. 188–193.)

Dans le Ring, il procède différemment. Là où Tristan est un drame du dedans, la Tétralogie est un cycle du devenir, du temps qui s’écoule et se transforme. Appia imagine donc une architecture évolutive : un même espace — un rocher, une caverne, un fleuve — qui se métamorphose d’un acte à l’autre grâce à la lumière. La durée wagnérienne, étirée par la musique, devient visible à travers le travail du clair-obscur.

« La lumière unifie la scène comme la musique unifie la durée. »

« La lumière anime l’espace ;

elle en révèle le rythme. »

(Adolphe Appia, L’Œuvre d’art vivant, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, pp. 66–72.)

Dans ces expérimentations, tout est mouvement : rien n’est décoré, tout est transfiguré. C’est là qu’Appia dépasse véritablement Wagner : il transforme le rêve statique du Gesamtkunstwerk en une dynamique organique. Il ne s’agit plus d’un art total figé, mais d’un art en perpétuel devenir.

Son influence se manifeste aussi dans ses collaborations avec Émile Jaques-Dalcroze. En 1912, au Festspielhaus de Hellerau, Appia conçoit pour la Gymnastique rythmique un espace sans décor, éclairé par des projecteurs orientables. Les danseurs, vêtus de blanc, se meuvent dans une lumière mouvante ; le théâtre devient une pure modulation d’énergie. L’effet est si nouveau qu’il scandalise le public.

« Ce que l’on voit à Hellerau est une harmonie entièrement nouvelle entre le mouvement, le rythme et la lumière. »

(Neue Zürcher Zeitung, 14 juillet 1912.)

Ce moment marque un sommet dans l’histoire du théâtre moderne. Pour Appia, c’est la preuve que son rêve pouvait s’incarner. La scène devient laboratoire, non de décor, mais de forces : la lumière, la musique, le geste. Et ces forces, combinées, créent un espace spirituel.

Dans les années 1920, Appia tente encore quelques mises en scène — Prométhée à Bâle, Tristan à la Scala de Milan — mais il s’éloigne de plus en plus de la pratique. Ses crises d’asthme, sa santé déclinante et son perfectionnisme maladif le condamnent à l’insatisfaction. Il sait que le théâtre réel trahira toujours son idéal.

« Dès qu’une idée est réalisée, elle est trahie. »

(Adolphe Appia, “Notes et pensées diverses (1917–1921)”, dans Œuvres complètes, vol. II, éd. Marie-Louise Bopp, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 142.)

Pourtant, ses échecs apparents sont féconds : ils nourrissent une postérité immense. Car toutes ses expérimentations convergent vers une idée unique : le théâtre doit redevenir un art du vivant.

Wagner avait rêvé d’une fusion des arts ; Appia, lui, en réalise la synthèse intérieure. En abolissant le décor, il rend l’espace à la musique. En disciplinant le corps, il rend la musique au geste. En sculptant la lumière, il rend la scène à la vie. Ainsi, dépasser Wagner, c’est non pas s’éloigner de lui, mais lui rendre ce que son époque n’avait pu comprendre : l’esprit d’un théâtre qui respire.

« La vie ne se répète jamais.

Tout ce qui se répète appartient déjà à la mort. »

« L’art véritable doit être vivant :

il doit naître, croître, se transformer.

S’il cesse d’évoluer, il cesse d’être. »

(Adolphe Appia, L’Œuvre d’art vivant, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 13–15.)

VI. Héritages et dépassements

VI. Héritages et dépassements

L’héritage d’Adolphe Appia est paradoxal : méconnu de son vivant, il irrigue pourtant tout le théâtre du XXᵉ siècle. Si Bayreuth l’a rejeté, l’Europe entière l’a peu à peu rejoint. Ses intuitions sur la lumière, l’espace et le corps se sont transmises à travers des générations de metteurs en scène, de scénographes et de penseurs du théâtre. Et c’est précisément là que réside son plus grand mérite : avoir dépassé Wagner en donnant à sa vision un avenir, non un monument.

« L’art vivant ne peut se fixer :

il doit se poursuivre et se renouveler sans cesse. »

(Adolphe Appia, L’Œuvre d’art vivant, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 14–15.)

L’héritier le plus visible d’Appia fut, ironiquement, Wieland Wagner, le petit-fils de celui qu’il prétendait dépasser. Lorsqu’il rouvre le Festival de Bayreuth en 1951, Wieland accomplit ce que son grand-père n’avait pu qu’entrevoir : il purifie la scène de tout réalisme, réduit les décors à des volumes abstraits baignés de clair-obscur, et fait de la lumière un langage dramatique. Le « Nouveau Bayreuth » est littéralement appien.

La presse allemande parle d’une transfiguration du mythe ; certains spectateurs, scandalisés, dénoncent un sacrilège. Wieland répond qu’il ne trahit pas Wagner : il lui rend sa dimension intemporelle. C’est exactement ce qu’Appia avait écrit un demi-siècle plus tôt :

« Les indications scéniques ne sont que la lettre ;

elles ne suffisent jamais à exprimer l’esprit du drame. »

« L’esprit demeure vivant ;

la lettre, elle, se fige et se détériore. »

(Adolphe Appia, La Musique et la mise en scène, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 51–52.)

Mais l’influence d’Appia ne s’arrête pas à Bayreuth. Dès les années 1910, Edward Gordon Craig le considère comme un frère d’armes : tous deux rêvent d’un théâtre de la suggestion, où le mouvement et la lumière remplacent la mimèsis. Craig reprend à Appia l’idée d’un espace architectural animé, d’une scène pensée comme organisme plutôt que comme décor.

En France, Jacques Copeau découvre ses écrits et les fait lire à ses comédiens du Vieux-Colombier ; il y puise son idéal d’un théâtre épuré, centré sur le jeu, débarrassé du luxe bourgeois de la scène naturaliste. Chez Meyerhold, en Russie, on retrouve la même exigence de dépouillement, la même fascination pour le rythme corporel ; chez Artaud, la même conviction que la lumière et le son doivent pénétrer le spectateur jusque dans sa chair.

« La scène est un organisme vivant :

elle ne peut être un cadre,

elle doit être une source de vie. »

« L’espace scénique doit respirer avec l’acteur ;

il n’est vivant que par le mouvement qu’il engendre. »

(Adolphe Appia, L’Œuvre d’art vivant, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 23–25.)

À travers eux, Appia devient l’un des pères de la scénographie moderne. Il a déplacé le centre du théâtre : le metteur en scène n’est plus un serviteur du texte, mais un créateur de formes, un interprète à part entière. Par lui, la scène cesse d’être un simple lieu de représentation pour devenir un champ d’expérimentation visuelle, sonore et spirituelle.

Au-delà du théâtre, sa pensée trouve un écho dans les arts plastiques, l’architecture et même le cinéma. Ses principes de lumière modulée, d’espace rythmique et de temporalité visuelle annoncent les recherches de Kandinsky, de Moholy-Nagy, ou du Bauhaus. Plus près de nous, ses intuitions se prolongent dans les installations immersives, la vidéoscénographie, ou encore la lumière numérique, qui réalisent littéralement ce qu’il entrevoyait : la fusion du mouvement, de la musique et de l’image.

« Je trouve dans les notes qu’il me laissa ces mots :

“La lumière est aujourd’hui ce que fut jadis la couleur : un instrument de révélation.” »

(Jacques Copeau, « Adolphe Appia », La Nouvelle Revue Française, n° 207, 1ᵉʳ novembre 1929, p. 725.)

Ainsi, dépasser Wagner au XXIᵉ siècle, c’est poursuivre cette aventure qu’Appia avait ouverte : celle d’un art total, non plus monumental mais vivant, non plus clos mais en métamorphose constante. Le théâtre d’aujourd’hui, interactif, visuel, technologique, retrouve chez Appia une légitimité spirituelle. Ce qu’il nommait « œuvre d’art commune » trouve dans nos scènes numériques une résonance inattendue : la circulation entre musique, lumière et image n’a jamais été aussi immédiate.

« L’art scénique de l’avenir demandera

que l’on sache unir la rigueur technique

à l’inspiration créatrice. »

(Adolphe Appia, La Mise en scène et son avenir, dans Œuvres complètes, vol. III, éd. Marie-Louise Bopp, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1985, p. 221.)

Adolphe Appia n’aura donc pas seulement réformé la mise en scène wagnérienne ; il aura transformé le regard porté sur la scène tout entière. De Wagner, il a retenu le rêve de l’unité ; mais il en a changé la direction. Là où le Maître cherchait l’absolu dans la fusion, Appia le trouve dans la vie. Et c’est en cela qu’il demeure, aujourd’hui encore, l’un des rares à avoir vraiment dépassé Wagner : non par la rupture, mais par la transfiguration.

« Le théâtre n’a pas à suivre des modèles,

fussent-ils ceux des maîtres :

il doit suivre les lois de la vie. »

(Adolphe Appia, L’Œuvre d’art vivant, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 19–20.)

VII. Conclusion – Le dépassement comme accomplissement

Tout au long de cette traversée, une évidence s’impose : Adolphe Appia n’a jamais voulu « tuer » Wagner. Il a voulu l’achever. C’est-à-dire l’accomplir, dans le sens le plus noble du terme : mener à terme une œuvre demeurée inachevée dans son incarnation scénique. Là où Wagner avait rêvé d’un art total, Appia a voulu créer un art vivant ; là où Wagner avait conçu la musique comme matrice du drame, Appia a cherché à lui offrir l’espace et la lumière comme chair visible.

« Je ne m’oppose pas à Wagner :

j’essaie d’accomplir ce que sa pensée exige de la scène. »

(Adolphe Appia, La Musique et la mise en scène, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 29–30.)

Ce geste de dépassement n’est donc pas une rébellion, mais un acte de fidélité supérieure. Fidélité à l’esprit, non à la lettre. Appia dépasse Wagner en refusant le fétichisme qui a figé son œuvre, et en redonnant à son idéal la mobilité du souffle. Pour lui, l’art wagnérien ne peut survivre que s’il accepte d’évoluer, de se transformer, de respirer avec son temps.

« L’art véritable doit être vivant :

il doit naître, croître, se transformer.

S’il cesse d’évoluer, il cesse d’être. »

(Adolphe Appia, L’Œuvre d’art vivant, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 14–15.)

Le parcours d’Appia illustre parfaitement ce que signifie « dépasser Wagner » : ce n’est pas renier le maître, mais franchir la limite qu’il s’était lui-même imposée. Wagner fut un musicien visionnaire ; Appia en fut le traducteur plastique. Wagner conçut le drame total ; Appia en inventa la mise en scène. Wagner voulut un temple ; Appia fit naître un organisme.

Ainsi se referme le cercle : le compositeur et le scénographe se répondent à travers le temps, l’un rêvant la fusion, l’autre la transmutation. Appia accomplit ce que Wagner avait seulement pressenti : un théâtre non plus illustratif, mais spirituel, où la lumière, la musique et le corps s’unissent dans une communion sensible.

« L’art scénique n’a rien à gagner dans la reproduction :

il ne vit que de la présence réelle,

de l’acte vivant qui s’accomplit devant nous. »

(Adolphe Appia, La Mise en scène et son avenir, dans Œuvres complètes, vol. III, éd. Marie-Louise Bopp, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1985, p. 219.)

Cette leçon demeure d’une brûlante actualité. À l’heure où les technologies, l’image numérique et l’intelligence artificielle investissent nos scènes, Appia continue de nous parler. Non parce qu’il faut imiter son esthétique, mais parce qu’il nous rappelle que le théâtre est d’abord un acte de vie : un dialogue entre le visible et l’invisible, entre la matière et l’esprit. Ses mots résonnent comme un avertissement pour tout créateur d’aujourd’hui :

« Le théâtre ne doit pas flatter l’œil,

mais s’adresser à notre perception intérieure,

à ce qui voit au-delà des formes. »

(Adolphe Appia, L’Œuvre d’art vivant, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 22.)

Dépasser Wagner, aujourd’hui encore, c’est donc prolonger ce mouvement qu’Appia a initié : refuser la fixation, réinventer la présence, unir la science et la poésie, la lumière et le souffle. Car au bout de cette quête, Appia ne nous lègue pas seulement une théorie du théâtre, mais une éthique de l’art : celle d’un monde scénique en perpétuelle naissance, où le visible devient musique et où la musique devient lumière.

« L’art vivant échappe aux définitions :

il ne se comprend que dans l’expérience. »

(Adolphe Appia, L’Œuvre d’art vivant, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 12.)

C’est en cela qu’Adolphe Appia demeure, plus d’un siècle après sa mort, celui qui a véritablement dépassé Wagner par la scène — non en détruisant son rêve, mais en lui donnant une vie nouvelle.

NC

Pour aller plus loin :

Adolphe Appia et Émile Jaques-Dalcroze : une rencontre fondatrice

Adolphe Appia et Émile Jaques-Dalcroze : une rencontre fondatrice

La rencontre d’Adolphe Appia avec Émile Jaques-Dalcroze, vers 1906–1907, représente l’un des tournants majeurs de sa trajectoire artistique. Appia, théoricien d’une réforme totale de la mise en scène depuis La Mise en scène du drame wagnérien (1892), manquait d’un élément essentiel : un fondement concret permettant d’incarner ses principes esthétiques — le rôle central du corps vivant, la primauté du rythme musical et l’organisation de l’espace en fonction du mouvement. Dalcroze va précisément lui offrir ce socle.

Émile Jaques-Dalcroze (1865–1950), musicien et pédagogue suisse, élabore une méthode révolutionnaire : la rythmique, ou formation corporelle fondée sur la perception du rythme musical. Le corps n’y exécute pas la musique : il devient musique. Cette idée rejoint à un degré saisissant les intuitions d’Appia, qui cherchait depuis près de vingt ans à libérer l’acteur du naturalisme figé du XIXᵉ siècle, à subordonner le geste à la durée musicale et à créer un espace scénique vivant, débarrassé de la toile peinte.

Appia assiste d’abord à des séances de rythmique à Genève, puis se rend à Hellerau, près de Dresde, où Dalcroze fonde en 1910 un institut modèle. La collaboration qui s’établit alors entre les deux hommes est décisive : Appia conçoit des espaces rythmiques, des volumes scéniques dépouillés, et surtout des schémas d’éclairage destinés à donner un statut plastique au mouvement des corps. Entre 1910 et 1913, il élabore des projets concrets pour les exercices dalcroziens et participe à l’un des moments les plus importants de sa carrière : la préparation d’Orphée de Gluck (1912), dont il conçoit l’architecture lumineuse et l’espace entièrement dématérialisé. Si Appia, fidèle à sa nature hypersensible, quitte Hellerau avant la première, il n’en demeure pas moins que cette expérience constitue la seule véritable incarnation pratique de ses principes théoriques.

Pour Appia, Dalcroze représente la confirmation que son système — corps, rythme, espace, lumière — peut fonctionner dans la réalité. La rythmique lui offre un acteur discipliné, capable de traduire physiquement la durée musicale, et donc de générer l’espace scénique par le mouvement : la pierre manquante de son édifice théorique. Cette possibilité d’expérimentation, qu’il n’avait trouvée ni à Bayreuth ni dans les théâtres européens traditionnels, donne à Hellerau une place unique dans l’histoire du théâtre moderne.

Les liens avec les grandes figures du XXᵉ siècle, souvent évoqués, doivent être distingués avec précision. Jacques Copeau entretient un lien direct et attesté avec Appia : leurs rencontres entre 1913 et 1920 influencent profondément la scène dépouillée et l’unité organique prônées par Copeau. Vsevolod Meyerhold, en Russie, n’a jamais rencontré Appia, mais développe une démarche parallèle — la biomécanique — fondée sur le rythme, l’énergie et l’abolition du décor naturaliste, clairement nourrie des débats internationaux auxquels Appia participe par l’intermédiaire de Gordon Craig. Quant à Antonin Artaud, il ne connaît Appia qu’indirectement, mais partage avec lui une vision d’un théâtre non mimétique, fondé sur la vie, le geste et la lumière comme principes générateurs.

Ainsi, la relation Appia–Dalcroze dépasse la simple collaboration pédagogique : elle représente l’un des moments fondateurs de la modernité scénique européenne. Hellerau offre à Appia la possibilité, rare et fulgurante, d’unir théorie et pratique. Le théâtre y cesse d’imiter la vie : il devient un organisme vivant, structuré par le mouvement, la lumière et la musique — les trois piliers de la révolution esthétique appienne. (NC)