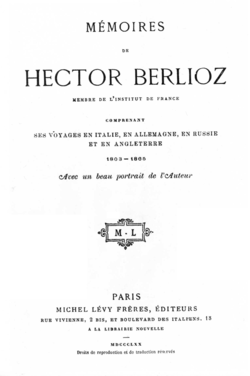

Les Mémoires de Berlioz, toujours intéressants, souvent passionnants, ne donnent certes pas un reflet photographique de leur auteur. Comme tous les mémorialistes, il joue avec ses souvenirs, il trie, enjolive, élimine, pour livrer une oeuvre littéraire autant qu’un document, suivant en cela l’exemple d’un devancier célèbre, Goethe, qui a publié l’histoire de sa vie sous le titre Poésie et Vérité (Dichtung und Wahrheit).

Le texte comporte d’abord cinquante et un chapitres proprement autobiographiques puis le récit, sous forme de lettres, du premier voyage en Allemagne en 1842-1843. Dans les chapitres LII et LIII est inséré le deuxième voyage en Allemagne, en Autriche, en Bohême et en Hongrie. Suivent les chapitres LIV à LIX qui incluent le voyage en Russie, enfin un post-scriptum et une postface.

Voici les dernières lignes de la postface : « Je suis dans ma soixante-et-unième année : je n’ai plus ni espoirs, ni illusions, ni vastes pensées ; mon fils est presque toujours loin de moi, mon mépris pour l’imbécillité et l’improbité des hommes, ma haine pour leur atroce férocité sont à leur comble, et à toute heure je dis à la mort : “quand tu voudras !”. Qu’attend-elle donc ? »

Nous sommes en 1863 et la mort ne surviendra qu’en 1869. Ces lignes amères, désespérées ne sont d’ailleurs pas une conclusion. Berlioz ajoute en effet à son texte un dernier chapitre sous-titré Voyage en Dauphiné, comme un arc-en-ciel sur un ciel d’orage. Luminosité et beauté éphémères, fugaces, puisque l’auteur fait succéder au mot « Fin », en date du ler janvier 1865, la célèbre citation de Macbeth (Acte V.,scène V) : « La vie n’est qu’une ombre qui passe, un pauvre histrion qui se pavane et s’échauffe une heure sur la scène et puis qu’on n’entend plus… Une histoire contée par un idiot, pleine de fureur et de bruit et qui ne veut rien dire ». (traduction de Maurice Maeterlinck)

Une présentation précède ces Mémoires, réédités en 2010, sous la forme de brefs avant-propos rédigés par des connaisseurs et des amateurs de l’oeuvre de Berlioz. A l’un d’eux, Pierre-René Sema*, nous empruntons cette phrase : « Si leur caractère partiel et de réminiscence expliquent (sic) certaines erreurs, notamment de dates, les Mémoires restent dans l’ensemble crédibles et leurs propos s’avèrent aussi sincères que fiables ». Phrase propre à donner confiance et à récuser toute une « industrie de la réfutation » – formule du grand biographe David Caims – qui s’acharnait à voir dans ce texte, dès sa parution et après la mort de Berlioz, plus de mensonge ou au moins d’affabulation que de véracité. Une autre citation va confirmer la valeur intrinsèque de l’écrit, empruntée au premier préfacier, Christian Wasselin : “ Berlioz l’écrivain est le jumeau de Berlioz, le musicien. C’est dans les deux cas le même trait assuré, la même tenue, le sens de la vaste période, les accélérations fulgurantes, la prédilection pour le funèbre, les paysages étagés, le luxe du détail, la gravité légère, la mélancolie, les paroxysmes sidérants, l’éloquence enivrée, l’inattendu à chaque détour.”

Tout d’abord nous devons renoncer, faute de place, à deux épisodes séduisants.

Le premier concerne le séjour de Berlioz à la Villa Médicis à Rome où il arrive au début de 1831 deux ou trois ans après que Corot fut pensionnaire à la Villa, deux ou trois ans aussi après un séjour de Stendhal à Rome avec des amis.

Le deuxième relate les amours du compositeur pour Estelle, ou Stella, ou l’Etoile. Âgé de douze ans, séjournant chez son grand-père à Meylan, il rencontre cette jeune fille de dix-huit ans et en tombe follement amoureux, pour la vie, malgré des passions tumultueuses pour d’autres femmes. L’aventure, aussi déchirante que platonique, trouvera son dénouement à Lyon, où Estelle qui y réside, mariée et mère de famille depuis longtemps, recevra le musicien, âgé maintenant de soixante et un ans. Quand il raconte dans les Mémoires la rencontre, il ne peut s’empêcher d’écrire : « Qu’elle me parut changée de visage ! […] Pourtant en la voyant […] mon áme a volé vers son idole, comme si elle eût encore été éclatante de beauté ! »

Les Mémoires s’achèvent à la date du 1er janvier 1865 sur cet aveu « Stella ! Stella ! Je pourrai mourir maintenant sans amertume et sans colère.”

Venons-en à Wagner.

A la lecture de Ma Vie, on est frappé par toutes sortes de similitudes entre ces deux existences d’artistes. Commençons par le plus simple : en rassemblant leurs souvenirs, ont-ils parlé l’un de l’autre ? Oui, encore que brièvement.

Dans les Mémoires, ne subsistent que deux mentions du débutant Wagner, assez superficielles quoique louangeuses. Ce dernier, dans Ma Vie, est plus prolixe. Ainsi, alors qu’il séjourne à Paris, il est obligé de vivre de sa plume, en collaborant à la Gazette musicale de Schlesinger. Il écrit deux récits, Une visite à Beethoven, Un musicien étranger à Paris, dont le deuxième n’emporte pas l’adhésion. Mais Wagner se console, car Henrich Heine le félicite chaudement.

Il poursuit : « Berlioz lui-même s’en émut et m’accorda quelques lignes dans un de ses feuilletons du Journal des Débats. Un autre de mes articles, qui traitait de l’esthétique musicale en matière d’ouverture, m’attira sa sympathie; la meilleure raison en était que j’avais choisi comme modèle l’ouverture d’lphigénie en Aulide pour illustrer mes principes en matière de composition. Ce rapprochement m’encouragea à essayer de nouer des plus étroites avec Berlioz ».

Un peu plus tard, une remarque souligne l’ambiguïté du jugement de Wagner sur son collègue français : « L’hiver précédent, j’avais encore fourni à la Gazette musicale un article d’une certaine importance sur le Freischütz de Weber: on projetait d’en donner une représentation au Grand Opéra, en y incorporant les récitatifs de Berlioz. Mon article me valut, hélas, l’inimitié de Berlioz. Je n’avais pas pu m’empêcher faire observer combien il était regrettable de vouloir ajouter au brillant répertoire de ce théâtre une oeuvre dont la forme s’inspirait du style vocal ancien tout en y incorporant des airs qui en défiguraient les dimensions.”

Ce qui suit est peut-être plus éclairant. Wagner se trouve à Londres, en 1855, et rencontre à nouveau Berlioz. « Notre petite compagnie s’enrichit d’une personnalité de poids par l’arrivée de Berlioz qui avait été également appelé à Londres par une société de création plus récente, « The New Philharmonic Society », pour diriger deux concerts ; grâce à des influences restées mystérieuses pour moi, on avait nommé comme chef d’orchestre ordinaire de cette société un homme d’une bonté sans égale, mais incapable jusqu’au ridicule, le docteur Wylde. Pour donner malgré tout, un regain d’intérêt à certains de ces concerts, on avait fait appel à Berlioz. Je l’entendis donc présenter ici quelques œuvres classiques, dont une symphonie de Mozart ; quelle ne fut pas ma déception de le retrouver ici, battant la mesure platement, comme s’il s’ennuyait, lui qui, ordinairement, dirigeait ses œuvres avec tant d’énergie. Même les passages de sa symphonie Roméo et Juliette, tellement captivante, ne pouvaient masquer les insuffisances de ce musicien extraordinaire. Mais quand Sainton, à plusieurs reprises, m’invitait à sa table avec Berlioz je me sentais l’esprit enrichi. Soudain, je ne voyais plus devant moi que l’homme torturé, déjà usé et pourtant si étrangement doué, et j’étais pris d’une compassion profonde pour cet homme dont le talent dépassait de si loin celui de tous ses rivaux. Je tentai par ma bonne humeur de lui procurer quelque détente. Il me raconta un grand nombre d’anecdotes comiques sur Meyerbeer et sur ses manières caressantes qui, sans cesse, vous incitaient à écrire sur lui des articles remplis de louanges. [..] Berlioz expliqua qu’il n’était pas possible de faire imprimer quoi que ce fût contre Meyerbeer dans une feuille parisienne. J’eus plus de mal à le rallier à mes points de vue sur les problèmes de fond en matière de composition ; il se révéla à moi, ici, comme un Français à la répartie vive, aux traits d’esprit incisifs et qui, du haut de ses certitudes, ne pouvait se laisser effleurer par le moindre doute sur la question de savoir si seulement il avait bien compris son interlocuteur Je tentai de lui expliquer comment, selon moi, cheminent en nous les sensations et de quelle manière l’intelligence créatrice les apprivoise. Ici, Berlioz sourit, comme pour marquer une compréhension condescendante et dit : « Nous appelons cela : digérer » Ce raccourci imprévu de mes conceptions me plongea dans l’étonnement, et mit un froid entre nous. Je l’invitai à mon dernier concert et, ensuite, au petit repas d’adieu que j’offrais chez moi. Il ne fut pas long à quitter la table, prétextant la fatigue; les amis qui restaient ne me cachèrent pas qu’ils croyaient Berlioz jaloux de l’adieu enthousiaste que m’avait fait le public ».

Nouvelle rencontre lors d’un séjour à Paris en 1858 : « Je fis également une visite à Berlioz et, dans l’ensemble, je le trouvai dans d’aimables dispositions. Je lui avais fait savoir que je n’étais venu à Paris que pour un court séjour d’agrément. Il était pris alors par la composition d’un grand opéra Les Troyens. Il consacra une soirée à m’en lire le texte, pour moi seul : je ne fus satisfait ni de la conception du drame lui-même, ni de sa façon de déclamer, à la fois sèche et affectée. J’en fus au désespoir car je voyais bien que Berlioz tenait cette oeuvre pour essentielle et la représentation qu’il en attendait pour le but de sa vie. »

Puis survient l’année 1861 avec la fatale représentation de Tannhäuser. Outre l’opéra, des concerts sont prévus ; le premier est bien accueilli, mais la presse se déchaîne contre le compositeur et Wagner relève : « Berlioz provoqua un scandale dans le Journal des Débats où il épuisait sa verve en expressions tarabiscotées et en suppositions perfides.»

La dernière mention de Berlioz dans Ma Vie accompagne la tentative de Wagner de faire entendre sa musique sur la scène de l’Opéra Italien à Paris : « Dès lors, rien ne me paraissait plus important que de rassembler un excellent orchestre, ce qui, dans l’immédiat, donnait de quoi faire à mes deux agents. C’est à la suite de leurs efforts dans cette affaire que je décelai les premiers signes d’hostilité chez mon ancien ami Berlioz. »

Cette sèche énumération, extrêmement tronquée, de souvenirs des deux musiciens, prouve que, plus souvent que Berlioz dans ses Mémoires, Wagner a prêté attention au compositeur français. Dans ses propos se mêlent admiration et critiques acerbes.

Certes, il est exclu, sur la foi de ces deux textes et sans l’apport des correspondances et autres essais plus généraux de simplement effleurer le problème des relations entre les deux musiciens-écrivains. On peut les résumer ainsi : les deux hommes ne se sont pas formellement évités, ils se sont peut-être estimés. Cependant, quand on a achevé la lecture de ces deux ouvrages autobiographiques, le sentiment s’empare du lecteur qu’ils présentent de remarquables analogies. Je ne m’étendrai pas sur les déboires conjugaux des deux auteurs ni l’union de Wagner avec Minna Planer, ni celles successives, de Berlioz avec l’actrice anglaise Harriet Smithson et ensuite avec la chanteuse Marie Recio, sa maîtresse sans doute depuis 1841, sa femme épousée le 19 octobre 1854, ne leur apportèrent le bonheur ni la paix de l’âme. A l’occasion de la mort d’Harriet Henriette Berlioz, en mars 1854, le musicien s’indigne de la froideur des journalistes qui annoncent la nouvelle, en excluant Jules Janin qui « seul eut du cœur et de la mémoire et sut rappeler l’enthousiasme déchainé dans l’intelligentsia parisienne par le talent de la comédienne anglaise ». Il ajoute ces lignes : “Liszt m’écrivit bientôt après de Weimar une lettre cordiale comme il sait les écrire : “Elle t’inspira, me disait-il, tu l’as aimée, sa tâche était accomplie ! » Il conclut sa nécrologie par une poétique réflexion : « Estelle fut la rose qui a “fleuri dans l’isolement (citation de Thomas Moore), Henriette fut la harpe mêlée à tous mes concerts, à mes joies à mes tristesses, et dont hélas, j’ai brisé bien des cordes.”

Autre constatation qui s’impose à la lecture : les tracas pécuniaires qui affligèrent les deux musiciens. Ceux de Wagner sont bien connus, mais Berlioz a aussi, pendant longtemps, tiré le diable par la queue. Il faut qu’un généreux admirateur, Augustin de Pons, lui prête mille deux cents francs pour qu’il puisse faire exécuter sa première messe à l’église Saint Roch de Paris sollicité, Chateaubriand avait déclaré dans une lettre, que Berlioz reproduit dans les Mémoires, ne pas pouvoir l’aider, ni par un prêt, ni par des recommandations. Un peu plus tard, pour obéir à son père, il rentre à la Côte Saint André, mais il n’y tient pas et retourne à Paris, accompagné de la malédiction maternelle et d’une mince pension paternelle. Il faut rembourser M. de Pons ; il donne des leçons et surtout restreint ses dépenses. « J’avais loué à bas-prix une très petite chambre dans la Cité, au coin de la rue de Harley et du quai des Orfèvres, et, au lieu d’aller dîner chez le restaurateur comme auparavant, je m ‘étais mis à un régime cénobitique qui réduisait le prix de mes repas à sept ou huit sous, tout au plus. Ils se composaient généralement de pain, de raisins secs, de pruneaux ou de dattes. » Qu’on se rappelle les affres alimentaires du ménage Wagner à Paris dans les années 1839-40…

En 1836, M. de Gasparin, ministre de l’Intérieur, commande à Berlioz une messe de Requiem qui lui sera payée trois mille francs et dont l’exécution se fera aux frais du gouvernement. Berlioz accomplit sa tâche, le Requiem est joué et le compositeur attend le règlement. On le fait languir, le supposant détaché du « vil métal ».

« J’avais un impérieux besoin d’argent. Je dus me résigner de nouveau à faire le siège du cabinet du directeur des Beaux-Arts ; plusieurs semaines se passèrent encore en sollicitations inutiles. Ma colère augmentait, j’en maigrissais, j’en perdais le sommeil. Enfin un matin, j’arrive au ministère, bleu, påle de fureur, résolu à faire un esclandre, résolu à tout. En entrant chez M. XX: « Ah ça, lui dis-je, il paraît que décidément on ne veut pas me payer ! – Mon cher Berlioz, répond le directeur, vous savez que ce n’est pas ma faute. J’ai pris tous les renseignements, j’ai fait de sévères investigations. Les fonds qui vous étaient destinés ont disparu, on leur a donné une autre destination. Je ne sais dans quel bureau cela s ‘est fait. Ah ! Si de pareilles choses se passaient dans le mien !… – Comment ! Les fonds destinés aux Beaux-Arts peuvent donc être employés hors de votre département sans que vous le sachiez ?… votre budget est donc à la disposition du premier venu?…mais peu m’importe ! Je n’ai point à m’occuper de pareilles questions. Un Requiem m’a été commandé par le ministre de l’Intérieur au prix convenu de trois mille francs, il me faut mes trois mille francs. – Mon Dieu, prenez encore un peu de patience. On avisera. D’ailleurs il est question de vous pour la croix. – Je me f.. de votre croix ! Donnez-moi mon argent. – Mais… Il n’y a pas de mais, criai-je, en renversant un fauteuil, je vous accorde jusqu’à demain à midi, et si à midi précis je n’ai pas reçu la somme, je vous fais à vous et au ministre un scandale comme jamais on n’en a vu ! Et vous savez que j’ai les moyens de le faire, ce scandale. »

Là-dessus M.XX bouleversé, oubliant son chapeau, se précipite par l’escalier qui conduisait chez le ministre, et je le poursuis en criant : « Dites-lui bien que je serais honteux de traiter mon bottier comme il me traite, et que sa conduite à mon égard acquerra bientôt une rare célébrité .. Cette fois, j’avais découvert le défaut de la cuirasse du ministre. M.XX, dix minutes après, revint avec un bon de trois mille francs sur la caisse des Beaux-Arts. On avait trouvé de l’argent… Voilà comment les artistes doivent quelquefois se faire rendre justice à Paris. Il y a encore d’autres moyens plus violents que je les engage à ne pas négliger. »

Inutile de multiplier les exemples. Berlioz a dû gagner sa vie sans mécène attitré, courir le cachet, espérer des commandes. Et comme Wagner, curieusement, dans maintes périodes de sa vie, c’est sa plume qui lui a permis de survivre. A quel prix ! Le titre d’un chapitre le souligne clairement : « Fatalité. Je deviens critique. »

Il est alors très jeune, encore élève du Conservatoire. Il commence par des recensions pour la Revue européenne, puis continue pour des feuilles plus ou moins éphémères : l’Europe littéraire, le Monde dramatique, la Gazette musicale, le Correspondant. Une petite nouvelle est reproduite dans le Journal des Débats, organe important fondé par Louis François Bertin (Bertin l’aîné, célèbre tableau d’Ingres). Un descendant du fondateur propose au musicien impécunieux de rédiger le feuilleton musical du journal. Offre à double tranchant : « Cette tâche toujours renaissante empoisonne ma vie. Et cependant, indépendamment des ressources pécuniaires qu’elle me donne et dont je ne puis me passer je me vois presque dans l’impossibilité de l’abandonner, sous peine de rester désarmé en présence des haines furieuses et presque innombrables qu’elle m’a suscitées. »

Wagner a pu, lui aussi, gagner quelque argent en collaborant à la Gazette musicale de Schlesinger, pendant le calamiteux séjour à Paris. Plus tard, ses écrits théoriques furent synonymes de revenus, bien minimes on le suppose. Il semble que pour Berlioz la tâche de journaliste fut toujours une servitude.

Wagner a pu, lui aussi, gagner quelque argent en collaborant à la Gazette musicale de Schlesinger, pendant le calamiteux séjour à Paris. Plus tard, ses écrits théoriques furent synonymes de revenus, bien minimes on le suppose. Il semble que pour Berlioz la tâche de journaliste fut toujours une servitude.

Ainsi, vers 1844, il écrit : « Mon existence après cette époque ne présente aucun événement musical digne d’être cité. Je restai à Paris, occupé presque uniquement de mon métier, je ne dirai pas de critique, mais de feuilletoniste, ce qui est bien différent. Le critique (je le suppose honnête et intelligent) n’écrit que s’il a une idée, s’il veut éclairer une question, combattre un système, s ‘il veut louer ou blâmer. Alors, il a des motifs qu’il croit réels pour exprimer son opinion, pour distribuer le blâme ou l’éloge. Le malheureux feuilletoniste obligé d’écrire sur tout ce qui est du domaine de son feuilleton (triste domaine, marécage rempli de sauterelles et de crapauds ) ne veut rien que l’accomplissement de la tâche qui lui est imposée ; il n’a bien souvent aucune opinion au sujet des choses sur lesquelles il est forcé d’écrire; ces choses-là n’excitent ni sa colère, ni son admiration, elles ne sont pas. Et pourtant, il faut qu’il ait l’air de croire à leur existence l’air d’avoir une raison pour leur accorder son attention, l’air de prendre parti pour ou contre ». Et quinze ans plus tard, rédigeant ses Mémoires, il s’exclame : « Il y a quinze ans de cela !… Et mon supplice dure encore… Extermination ! En être toujours là ! ».

Il réclame des partitions à écrire, des orchestres à conduire ; au lieu de cela : « Sempiternellement feuilletoniste pour vivre ! Ecrire des riens sur des riens ! »

Un autre aspect a aussi réuni les deux compositeurs : l’incompréhension temporaire devant la grandeur de leurs créations. Bien connues sont les difficultés de Wagner pour faire jouer ses opéras à Berlin, à Paris, à Vienne. Pour Berlioz, les rebuffades sont innombrables, les promesses non tenues qui devaient améliorer sa situation matérielle. Pour en convaincre le lecteur, il a recours, dans les Mémoires, à un procédé typographique ; plusieurs fois figure, avec des variantes, comme un refrain, imprimée en lettres capitales, la phrase suivante : « Cette promesse faite spontanément à un homme qui ne demandait rien ne fut pas mieux tenue que tant d’autres, et à partir de ce moment, il n’en a plus été question. »

Il s’agissait d’un poste de professeur de composition au Conservatoire ; plus tard, cela concerna la représentation des Troyens à l’Opéra de Paris. Ou, entre temps, lorsqu’on lui fait miroiter le poste de directeur de la musique à l’Opéra de Paris dans la même institution.

Tous deux, cependant, furent soutenus par des souverains-mécènes. Louis II de Bavière a signifié le salut pour Wagner. Et Berlioz a séduit le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume IV. A son retour de Russie, le roi l’invite à dîner à Sans Souci, en compagnie de M. de Humboldt, du comte Mathieu Wielhorski, de la Princesse de Prusse. La tasse de café à la main, le roi l’interpelle: « Hé, Berlioz, venez donc me donner des nouvelles de ma sœur et me raconter votre voyage en Russie ». La conversation tourne vite à la plaisanterie et Frédéric-Guillaume rit de si bon cœur qu’il renverse son café sur le sable du jardin… Redevenant sérieux, Berlioz continue :

“Sans être ni puissant ni favori, je suis au moins profondément reconnaissant de la bienveillance dont le roi de Prusse m’a donné si souvent des preuves, et il n’y eut pas l’ombre de flatterie de ma part, quand je lui dis ce jour-là, dans un moment de conversation sérieuse :

– Vous êtes le vrai roi des artistes.

– Comment cela ? Qu’ai-je donc fait pour eux ?

A ne parler que des artistes musiciens, vous avez fait pour eux beaucoup, Sire. […] De plus, l’intérêt direct que vous prenez à toutes les nobles tentatives de l’art devient un excitant pour l’activité des producteurs, un encouragement incessant pour leurs travaux et ce point d’appui que Votre Majesté offre ainsi aux efforts des artistes a d’autant plus de prix qu’il est le seul de cette nature qu’ils aient en Europe. Allons, c’est peut-être vrai ce que vous dites là ; mais il n’en faut pas tant parler. »

La conclusion du chapitre, écrite vraisemblablement en 1864, est intéressante: « Certes cela était vrai. Il n’en est plus de même aujourd’hui ; le roi de Prusse n’est plus le seul souverain d’Europe qui s’intéresse à la musique. Il y en a deux autres encore : le jeune roi de Hanovre et le Grand Duc de Weimar ». Berlioz ne pouvait pas savoir qu’il fallait ajouter le jeune roi de Bavière.

Autre exemple, moins monarchique, de mécénat spontané, le beau geste de Paganini. Celui-ci, après avoir entendu Berlioz diriger un concert au Conservatoire le 16 décembre 1838 lui fit cadeau de vingt-mille francs, par un billet tiré sur la banque de M. de Rothschild, accompagné de quelques lignes délicatement admiratives en italien. Il va sans dire qu’une telle générosité reste un acte isolé dans la vie de Berlioz.

Autre exemple, moins monarchique, de mécénat spontané, le beau geste de Paganini. Celui-ci, après avoir entendu Berlioz diriger un concert au Conservatoire le 16 décembre 1838 lui fit cadeau de vingt-mille francs, par un billet tiré sur la banque de M. de Rothschild, accompagné de quelques lignes délicatement admiratives en italien. Il va sans dire qu’une telle générosité reste un acte isolé dans la vie de Berlioz.

Bienveillance occasionnelle des grands de ce monde, malveillance persévérante des petits, critiques et autres responsables de la vie culturelle, les deux vont de paire. Qu’on se rappelle l’hostilité envers Wagner du critique musical du Times, à Londres, Davison, ou celle de Hanslick à Vienne, sans parler de la cabale du Jockey Club à Paris. Dans ce domaine, rien ne fut épargné à Berlioz ; dès sa jeunesse, élève au Conservatoire, il se heurte à Cherubini qui en est le directeur. Un jour, étudiant et directeur, pour un motif futile, entrent dans une telle colère qu’ils se mettent à tourner autour des tables de la bibliothèque, renversant tabourets et pupitres. Berlioz narre l’épisode avec humour, imitant le zézaiement italien de Cherubini et conclut ainsi le chapitre: « J’aurai d’autres anecdotes semblables à raconter sur Cherubini, où l’on verra que s’il m’a fait avaler bien des couleuvres, je lui ai lancé en retour quelques serpents à sonnettes dont les morsures lui ont cuit. »

Il parvient, non sans peine, à faire jouer la Symphonie Fantastique, et au même concert la cantate Sardanapale. Force lui est de reconnaître que l’exécution n’est pas irréprochable : « Ce n’était pas avec deux répétitions seulement qu’on pouvait en obtenir une parfaite pour des œuvres aussi compliquées. »

Il parvient, non sans peine, à faire jouer la Symphonie Fantastique, et au même concert la cantate Sardanapale. Force lui est de reconnaître que l’exécution n’est pas irréprochable : « Ce n’était pas avec deux répétitions seulement qu’on pouvait en obtenir une parfaite pour des œuvres aussi compliquées. »

Et il se souvient : « Quelques jours après, les aristarques de la presse se prononcèrent, les uns pour, les autres contre moi, avec passion. Mais les reproches que me faisait la critique hostile, au lieu de porter sur les défauts évidents des deux ouvrages entendus dans ce concert, défauts très graves et que j’ai corrigés dans la symphonie, avec tout le soin dont je suis capable en retravaillant ma partition pendant plusieurs années, ces reproches, dis-je, tombaient presque tous à faux. Ils s ‘adressaient tantôt à des idées absurdes qu’on me supposait et que je n’eus jamais, tantôt à la rudesse de certaines modulations qui n ‘existaient pas, à l’inobservance systématique de certaines règles fondamentales de l’art que j’avais religieusement observées et à l’absence de certaines formes musicales qui étaient seules employées dans les passages où on en niait la présence. Au reste, je dois l’avouer, mes partisans m’ont aussi bien souvent attribué des intentions que je n’ai jamais eues, et parfaitement ridicules. Ce que la critique française a dépensé, depuis cette époque, à exalter ou à déchirer mes œuvres, de non-sens, de folies, de systèmes extravagants, de sottise et d’aveuglement, passe toute croyance. »

Beaucoup plus grave qu’avec Cherubini fut son différend avec Fétis, d’origine belge, compositeur, professeur au Conservatoire de Paris, fondateur de la Revue musicale, puis nommé en 1852 directeur du Conservatoire de Bruxelles.

La double lecture des Mémoires et de Ma Vie laisse l’impression d’une lutte incessante des deux compositeurs pour promouvoir, concrètement, leurs créations artistiques. Certes l’incompréhension du public des amateurs, bien d’autres artistes l’ont éprouvée et en ont souffert. Mais ce qui est presque amusant, dans le cas qui nous occupe, c’est une espèce de parallélisme.

Wagner se plaint à maintes reprises d’orchestres trop maigres pour bien interpréter ses œuvres. Ainsi à Magdebourg : « Je me disputais constamment avec le directeur Bethmann en voulant étoffer l’orchestre, parce qu’il était obligé de payer les musiciens.” Il obtient heureusement le renfort de la fanfare régimentaire et des chanteurs militaires de l’armée prussienne…

Quand Schlesinger, à Paris, lui propose de jouer l‘Ouverture de Christophe Colomb, le projet achoppe car il lui faut six bonnes trompettes et on ne lui en offre que deux. En avril 1842, après le calvaire parisien, il se rend à Dresde, revoit sa mère à Leipzig, va à Berlin ; les Brockhaus l’aident financièrement. La nouvelle salle de l’Opéra de Dresde, plus grande que la précédente serait un cadre adéquat pour ses œuvres, mais il n’y a pas assez d’instruments à cordes dans l’orchestre. On sait cependant que la première de Rienzi suscitera une très forte émotion. Ajouté à sa nomination en février 1843 aux fonctions de maître de chapelle, ce succès lui vaut l’inimitié des journalistes Bank et Schladebach, qui lancent une campagne dans toute l’Allemagne, dont « le ton ne s’est jamais démenti depuis ». Et Wagner de préciser : « La presse me fit grief d’avoir demandé instamment l’autorisation de diriger personnellement l’orchestre pour interpréter Rienzi. Mais comme j’avais trouvé le maître de chapelle Reissiger, à chaque représentation, plus négligent dans sa façon de diriger comme, par ailleurs, on envisageait déjà de me donner un emploi, j’avais demandé à diriger la sixième représentation de mon oeuvre. Je le fis sans répétition préalable et sans avoir jamais dirigé l’orchestre de Dresde ». Ces stupides brimades se poursuivent ailleurs.

A Paris, au concert Sainte Cécile où on devait jouer l’ouverture de Tannhäuser en 1850, « on en était encore à se torturer la cervelle pour savoir si l’on irait chercher les instruments dont on avait besoin ».

Un peu plus tard, à Zurich, où il doit diriger une symphonie de Beethoven pour la Société de Musique, il obtint « que l’on fit venir de bons musiciens de l’extérieur pour renforcer notamment les instruments à cordes ». Rien ne va de soi : même à Londres, on ne lui accorde qu’une répétition par concert. Heureusement qu’avec l’intervention du roi de Bavière dans sa carrière, ces énervants problèmes d’ordre pratique, susceptibles de gâcher les plus belles compositions, ont cessé.

Dans ses Mémoires, Berlioz en fait le récit, tantôt d’humeur badine, tantôt la rage au cœur. Pour faire briller son nom encore inconnu aux yeux de Miss Smithson, il veut donner un concert. Il lui faut l’autorisation du Surintendant des Beaux-Arts, M. de la Rochefoucauld et l’assentiment de Cherubini, son ennemi intime. Il y parvient, non sans peine, mais le titre du chapitre suffit à résumer la prestation : « Concert inutile. Le chef d’orchestre qui ne sait pas conduire – Les choristes qui ne chantent pas ». Même déboire pour la tentative d’exécution de la Symphonie Fantastique. Il se heurte, le plus souvent, à la mauvaise volonté des interprètes ainsi lors d’un long, trop long concert, au Théâtre Italien, dont les règlements n’obligent pas les musiciens à jouer après minuit. Alors qu’il faut encore donner la Symphonie fantastique, il constate qu’il n’a plus autour de lui que cinq violons, deux altos, quatre basses et un trombone. Le public réclame et s’en va désappointé et ses ennemis ne manquent pas de répandre que sa musique faisait fuir les musiciens.

Dans ses Mémoires, Berlioz en fait le récit, tantôt d’humeur badine, tantôt la rage au cœur. Pour faire briller son nom encore inconnu aux yeux de Miss Smithson, il veut donner un concert. Il lui faut l’autorisation du Surintendant des Beaux-Arts, M. de la Rochefoucauld et l’assentiment de Cherubini, son ennemi intime. Il y parvient, non sans peine, mais le titre du chapitre suffit à résumer la prestation : « Concert inutile. Le chef d’orchestre qui ne sait pas conduire – Les choristes qui ne chantent pas ». Même déboire pour la tentative d’exécution de la Symphonie Fantastique. Il se heurte, le plus souvent, à la mauvaise volonté des interprètes ainsi lors d’un long, trop long concert, au Théâtre Italien, dont les règlements n’obligent pas les musiciens à jouer après minuit. Alors qu’il faut encore donner la Symphonie fantastique, il constate qu’il n’a plus autour de lui que cinq violons, deux altos, quatre basses et un trombone. Le public réclame et s’en va désappointé et ses ennemis ne manquent pas de répandre que sa musique faisait fuir les musiciens.

En revanche, lors de son premier voyage en Allemagne dans les années 42 et 43, il décerne un satisfecit général : « Presque partout en Allemagne […] J’ai trouvé l’ordre et l’attention joints à un véritable respect pour le maître et pour les maîtres ». Ce qui n’exclut pas quelques faiblesses. Dans plusieurs orchestres qu’il doit diriger, il constate l’absence de harpe ; la remarque revient comme un refrain dans ses lettres, ce qui rend d’autant plus remarquable à ses yeux l’orchestre de Stuttgart (sic) qui possède une excellente harpe, M. Krüger. Il déplore la pauvreté en instruments à cordes de l’orchestre de Hanovre, énumère défauts et qualités des différents instrumentistes et n’oublie pas une mention particulière: « Il y a une harpe assez bien jouée par une dame des chœurs. Ce n’est pas une virtuose mais elle possède son instrument et forme, avec les harpistes de Stuttgart (sic), de Berlin et de Hambourg, les seules exceptions que j’ai rencontrées en Allemagne, où les harpistes, en général, ne savent pas jouer de la harpe. Malheureusement, elle est très timide et assez faible musicienne ; mais quand on lui donne quelques jours pour étudier sa partie, on peut se fier à son exactitude ». Revenons à Stuttgart où il veut, entre autres œuvres, exécuter la Symphonie fantastique. On ne lui octroie que deux répétitions, mais tout a été bien préparé, « tout a été vu ou vaincu du premier coup ». Ce sera donc un succès… Non, car des maladies, vraies ou simulées, lui enlèvent la moitié de son effectif de violons, et cela en présence du roi et de la cour. Sans doute l’impression ne fut-elle pas désastreuse, puisqu’un certain Schilling, conseiller du prince de Hohenzollern-Hechingen suggère à son maître d’inviter Berlioz, à Hechingen, petite ville de Forêt-Noire. Le récit de ce voyage est une sorte de conte de fées avec un grain d’amertume : « Cette excursion dans la Forêt-Noire m’a laissé un confus mélange de souvenirs joyeux, tristes, doux et pénibles, que je ne saurais évoquer sans un serrement de cœur presque inexplicable ». Le prince et la société locale l’accueillent avec tant de bonhomie que Berlioz est tout honteux de ne pouvoir faire entendre ses œuvres dignement interprétées.

Car l’orchestre est maigre, et pour certains pupitres, indigent ; « Quant aux trompettes, au trombone (il n’y en a qu’un) et au timbalier, ils laissent à désirer toutes les fois qu’ils jouent, qu’on ne les ait pas priés de se taire. Ils ne savent rien.”

L’anecdote de la tabatière de Habeneck est peut-être très connue, mais elle illustre bien le peu de sollicitude et de respect des hommes en place à l’égard des génies débutants. Avec ce chef d’orchestre, que Wagner a aussi rencontré à Paris, Berlioz entretenait des relations plutôt houleuses, en particulier lors de la création de Benvenuto Cellini à l’Opéra ou bien à l’occasion du Festival en trois journées organisé par le compositeur, en liaison avec l’Exposition des produits de l’industrie en 1844, que les “Habeneckistes” tentèrent de faire capoter. Curieusement, c’est à ce chef peu apprécié par lui que Berlioz adresse sa huitième lettre d’Allemagne où il expose la vie musicale à Berlin. L’épisode qu’il faut évoquer concerne l’exécution, dans l’église des Invalides, du Requiem commandé à Berlioz par le ministre de l’Intérieur, M. de Gasparin, accompagner le service funèbre célébré tous les ans pour les victimes de la Révolution de 1830. Passons sur les intrigues, les coups bas qui suivirent l’annonce de ce concert. Conscient de l’enjeu, de la difficulté d’exécution de ce« tableau musical du jugement dernier qui restera, je l’espère, comme quelque chose de grand dans notre art », le compositeur est sur ses gardes : « Par suite de ma méfiance habituelle, j’étais resté derrière Habeneck et, lui tournant le dos, je surveillais le groupe des timbaliers, qu’il ne pouvait pas voir, le moment approchant où ils allaient prendre part à la mêlée générale. Il y a peut-être mille mesures dans mon Requiem. Précisément sur celle dont je viens de parler, celle où le mouvement s’élargit, celle où les instruments de cuivre lancent leur terrible fanfare, sur la mesure unique enfin dans laquelle l’action du chef d’orchestre est absolument indispensable, Habeneck baisse son bâton, tire tranquillement sa tabatière et se met à prendre une prise de tabac. J’avais toujours l’oeil de son côté ; à l’instant, je pivote rapidement sur un talon, et m’élançant devant lui, j’étends mon bras et je marque les quatre grands temps du nouveau mouvement. Les orchestres me suivent, tout part en ordre, je conduis le morceau jusqu’à la fin, et l’effet que j’avais rêvé est produit. Quand, aux derniers mots du choeur, Habeneck vit le Tuba mirum sauvé: Quelle sueur froide j’ai eue, me dit-il, sans vous, nous étions perdus ! – Oui, je le sais bien, répondis-je en le regardant fixement, » Je n’ajoutai pas un mot…. L’a-t-il fait exprès ?… Serait-il possible que cet homme, d’accord avec M. XX qui me détestait et les amis de Cherubini ait osé méditer et tenté de commettre une aussi basse scélératesse ? Je n’y veux pas songer… Mais je n’en doute pas. Dieu me pardonne si je lui fais injure ».

Bien d’autres épisodes des Mémoires racontent les répétitions volontairement ratées, les défections des musiciens le soir du concert, les cabales des journalistes, l’incompétence des responsables à tous les niveaux artistiques et administratifs. Pourtant, comme Wagner, Berlioz a été l’objet de la part d’admirateurs sincères, d’aides matérielles, de surprenants témoignages d’amitié et d’estime.

Bien d’autres épisodes des Mémoires racontent les répétitions volontairement ratées, les défections des musiciens le soir du concert, les cabales des journalistes, l’incompétence des responsables à tous les niveaux artistiques et administratifs. Pourtant, comme Wagner, Berlioz a été l’objet de la part d’admirateurs sincères, d’aides matérielles, de surprenants témoignages d’amitié et d’estime.

Dans ce bref exposé nous avons adopté, pour rapprocher Berlioz et Wagner, un point de vue réducteur, celui de la vie quotidienne avec ses contraintes pécuniaires, les blessures infligées par la méchanceté et les mesquineries des pseudo-amis et des ennemis patentés, mais aussi ses succès, voire ses triomphes. Il n’était nullement question de les comparer musicalement, sur une base de données si modestes.

La seule comparaison possible, dans notre propos, repose sur le rapprochement de deux écrits qui se veulent pareillement autobiographiques et se savent pareillement en coquetterie avec la vérité historique. Celui de Wagner donne une impression de plus grande distance prise avec les événements, de tempête surmontée et se termine sur une note confiante. Celui de Berlioz qui, il est vrai, va plus avant dans le parcours chronologique, appelle la délivrance de la mort, grâce à Stella, rappelons-le, « sans amertume et sans colère », et abonde de récits dialogués, drôles et caricaturaux, d’intermèdes d’un romantisme exalté ou bucolique, de tableaux dignes d’un sociologue averti de la société française des deux premiers tiers du XIXème siècle.

Ces considérations m’amènent à cette simple conclusion : si vous ne les connaissez pas encore, lisez les Mémoires de Berlioz !

Bibliographie :

– Mémoires de Hector Berlioz. Membre de l’Institut de France. Editions du Sandre. Paris s.d. (2010) ;

– Ma Vie. Richard Wagner. Texte français et notes de Martial Hulot. Editions Buchet/Chastel. Paris 1978

* Il est de notre devoir de mentionner que Pierre-René Serna, cité en première page de cet article, est aussi malheureusement l’auteur d’un opuscule détestable et imbécile intitulé : L’anti-Wagner sans peine (N. d. H.PERRIER)

in WAGNERIANA ACTA 2012 @ Cercle Richard Wagner-Lyon