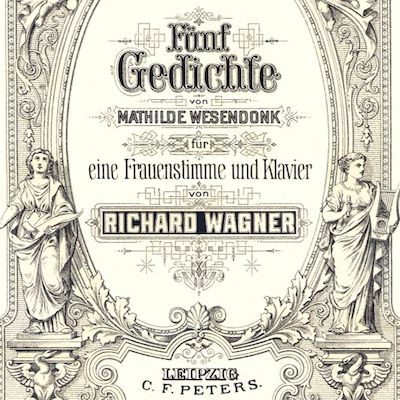

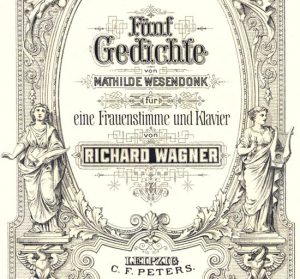

Wesendonck Lieder , WWV91, cycle de cinq mélodies pour voix de femme et piano de Richard Wagner sur des poèmes de Mathilde Wesendonck

Titre original : Fünf Gedichte für eine Frauenstimme (Cinq poèmes pour une voix de femme)

composés entre 1857 et 1858

Les Wesendonck Lieder sont un cycle de mélodies composé par Richard Wagner au moment où il composait La Walkyrie, en 1857–1858. Cette œuvre, ainsi que Siegfried Idyll, sont ses deux compositions (hors opéras) encore régulièrement données au concert de nos jours.

Le cycle fut composé sur des poèmes de Mathilde Wesendonck, l’épouse d’Otto Wesendonck, par ailleurs l’un des mécènes les plus importants de Richard Wagner. Wagner avait fait la connaissance d’Otto Wesendonck à Zurich, où il s’était enfui de Saxe après l’insurrection de mai à Dresde en 1849. Pour quelque temps, Wagner et sa femme Minna vécurent ensemble dans l’Asyl (« le refuge », en allemand, ou encore « Asylum »), une petite résidence sur la propriété des Wesendonck.

Wagner éprouva une passion pour Mathilde, ainsi ce fut l’unique fois qu’il accepta de composer sur des textes non de lui. Etait-ce là une sorte d’alibi pour rencontrer sa Muse régulièrement ? Le contexte douloureux de cette relation tout autant que leur attirance réciproque contribuèrent certainement à l’intensité du premier acte de La Walkyrie — que Wagner composait à l’époque — et à la conception d’une œuvre inspirée des légendes de Tristan et Iseult ; sans doute, les poèmes de Mathilde subirent également la même influence.

Les poèmes sont d’une écriture pensive, influencée par Wilhelm Müller, auteur de poèmes utilisés par Schubert plus tôt dans le siècle. En revanche, le langage musical, tout aussi raffiné et lui aussi d’une grande intériorité, est toutefois d’une intensité bien différente, Wagner ayant fait grandement évoluer le style romantique.

Wagner lui-même nomma deux des lieder du cycle : Études pour Tristan et Isolde, utilisant pour la première fois des idées musicales développées par la suite dans l’opéra. Dans Träume, on peut entendre les mélodies du duo d’amour du deuxième acte, alors que dans Im Treibhaus (le dernier des cinq mélodies à avoir été composé), Wagner utilise des airs plus tard grandement développés dans le Prélude du troisième acte. Le style harmonique chromatique de Tristan se fait sentir dans tous les lieder et les unit pour former le cycle.

Wagner écrivit originellement les mélodies pour voix de femme et piano seul, mais le compositeur orchestra par la suite Träume, afin que celui-ci soit interprété par un orchestre de chambre sous la fenêtre de Mathilde à l’occasion de son anniversaire, le 23 décembre 1857. Le cycle entier fut joué pour la première fois en public le 30 juillet 1862 sous le titre Cinq mélodies pour voix de femme.

L’orchestration du cycle complet fut réalisé par Felix Mottl, le chef d’orchestre de Wagner. En 1976, le compositeur allemand Hans Werner Henze créa une version de chambre du cycle. Le compositeur Christophe Looten réalisa une transcription de l’œuvre pour voix et quatuor à cordes. Enfin, en 2013, le compositeur Alain Bonardi réalisa une version pour voix, piano, clarinette et violoncelle, comportant des intermèdes et faisant appel à des percussions orientales résonnantes.