Introduction

Depuis son inauguration en 1876, le Festspielhaus de Bayreuth s’est imposé comme un lieu unique au monde, conçu dès l’origine comme un laboratoire artistique et technique. Richard Wagner ne rêvait pas seulement d’un écrin idéal pour ses œuvres : il voulut un théâtre en rupture avec les traditions de son temps, pensé dans les moindres détails pour servir l’illusion dramatique. La salle plongée dans l’obscurité, la fosse d’orchestre invisible – ce « gouffre mystérieux » –, l’absence d’ornements distrayants et la machinerie intégrée dans l’ombre des cintres constituaient déjà une révolution esthétique autant que technologique.

Dès la première représentation du Ring des Nibelungen en août 1876, Bayreuth s’est affirmé comme un chantier expérimental. Carl Brandt, « magicien » de la machinerie, inventa pour Wagner des dispositifs inédits permettant des métamorphoses scéniques continues, sans interruption du flux dramatique. Ces innovations, associées à une acoustique d’une modernité saisissante, placèrent Bayreuth à l’avant-garde du théâtre musical européen.

Cent cinquante ans plus tard, l’héritage demeure : chaque génération a poursuivi cette vocation expérimentale en intégrant les technologies de son temps. Électricité, projections lumineuses, innovations radiophoniques, lasers, vidéo et, aujourd’hui, intelligence artificielle : le Festspielhaus n’a cessé de se réinventer, tout en restant fidèle à la vision fondatrice d’un art total (Gesamtkunstwerk).

Au seuil d’une nouvelle Tétralogie annoncée pour 2026 et confiée pour partie aux outils de l’intelligence artificielle, il est temps de revenir sur un siècle et demi d’inventions techniques et technologiques qui ont marqué l’histoire du Festival de Bayreuth et, plus largement, celle du théâtre lyrique moderne.

I. Les origines : Wagner et Carl Brandt, pionniers de la machinerie moderne (1876–1900)

1. Avant Bayreuth : le théâtre et la machinerie au XIXᵉ siècle

![]() À la veille de Bayreuth, le théâtre lyrique européen demeurait tributaire d’une esthétique illusionniste héritée du baroque. Les spectateurs de Paris, Milan ou Vienne se laissaient séduire par les fastes des grands opéras, qui multipliaient décors peints et transformations spectaculaires. Les toiles de fond coulissantes, les changements à vue, les trappes et les cintres permettaient d’évoquer en un instant des palais en flammes, des apparitions divines ou des éruptions volcaniques.

À la veille de Bayreuth, le théâtre lyrique européen demeurait tributaire d’une esthétique illusionniste héritée du baroque. Les spectateurs de Paris, Milan ou Vienne se laissaient séduire par les fastes des grands opéras, qui multipliaient décors peints et transformations spectaculaires. Les toiles de fond coulissantes, les changements à vue, les trappes et les cintres permettaient d’évoquer en un instant des palais en flammes, des apparitions divines ou des éruptions volcaniques.

Meyerbeer, au cœur du Grand Opéra parisien, fit de ces effets un ressort spectaculaire central : inondations de scènes, descentes de divinités suspendues, apparitions surnaturelles. Mais ces trouvailles, pour impressionnantes qu’elles fussent, restaient ponctuelles, insérées comme des « coups de théâtre » dans un récit qui n’en dépendait pas véritablement. La technique était décorative, non dramaturgique.

Wagner, au contraire, entendait conférer à la machinerie une fonction organique. Dans son esthétique de l’« œuvre d’art totale » (Gesamtkunstwerk), les moyens techniques ne devaient plus servir à flatter l’œil par l’éclat d’un artifice isolé, mais à maintenir une continuité dramatique, à abolir toute rupture de l’illusion. Le spectateur ne devait pas admirer un effet, mais oublier la machinerie, happé par le flux d’un drame ininterrompu.

2. L’architecture du Festspielhaus

C’est dans cette logique qu’il conçut le Festspielhaus de Bayreuth, édifice radicalement novateur. La salle en éventail abolissait la hiérarchie des loges, supprimant l’ostentation sociale pour placer tous les spectateurs dans une même communauté tournée vers la scène. La fosse d’orchestre, le fameux mystischer Abgrund (« gouffre mystérieux »), enfouissait les musiciens sous le plateau, dissimulant la source sonore pour renforcer l’illusion dramatique.

C’est dans cette logique qu’il conçut le Festspielhaus de Bayreuth, édifice radicalement novateur. La salle en éventail abolissait la hiérarchie des loges, supprimant l’ostentation sociale pour placer tous les spectateurs dans une même communauté tournée vers la scène. La fosse d’orchestre, le fameux mystischer Abgrund (« gouffre mystérieux »), enfouissait les musiciens sous le plateau, dissimulant la source sonore pour renforcer l’illusion dramatique.

Autre rupture : la salle était plongée dans l’obscurité. Nulle dorure, nul lustre, nul apparat mondain ne venait détourner l’attention. Cette austérité, qui fit scandale auprès des habitués des opéras resplendissants, annonçait en réalité le théâtre moderne. L’architecture elle-même devenait machine scénique, instrument conçu pour soutenir l’illusion.

3. Carl Brandt, l’architecte des illusions

À cette vision s’associa un artisan de génie : Carl Brandt (1821–1884). Né à Cassel, formé comme peintre-décorateur et machiniste, il travailla d’abord dans plusieurs théâtres allemands avant de devenir directeur technique du Hoftheater de Munich. Sa réputation d’inventeur ingénieux attira l’attention de Wagner, qui le choisit pour donner corps aux visions grandioses de sa Tétralogie.

Brandt fut bien plus qu’un exécutant : il incarna l’idéal du machiniste-créateur, capable de transformer les visions d’un compositeur en réalités scéniques inédites. Son apport fut décisif lors du premier Festival de 1876.

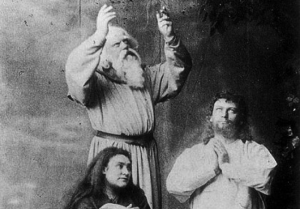

Les machines à nager

Pour le prélude de L’Or du Rhin, Wagner voulait montrer les Filles du Rhin ondoyant dans les flots. Plutôt que de recourir à une simple toile peinte, Brandt conçut un dispositif mécanique révolutionnaire : des balançoires suspendues, montées sur des leviers et contrepoids, permettaient aux chanteuses de se mouvoir avec des gestes amples, imitant le flottement aquatique. Les chanteuses étaient fixées à des harnais invisibles, et leurs mouvements, synchronisés, donnaient l’illusion d’une nage fluide.

Pour le prélude de L’Or du Rhin, Wagner voulait montrer les Filles du Rhin ondoyant dans les flots. Plutôt que de recourir à une simple toile peinte, Brandt conçut un dispositif mécanique révolutionnaire : des balançoires suspendues, montées sur des leviers et contrepoids, permettaient aux chanteuses de se mouvoir avec des gestes amples, imitant le flottement aquatique. Les chanteuses étaient fixées à des harnais invisibles, et leurs mouvements, synchronisés, donnaient l’illusion d’une nage fluide.

Cet effet était complété par des toiles translucides peintes de motifs aquatiques, éclairées par en dessous pour suggérer le miroitement des vagues. Le public, stupéfait, crut assister à une véritable immersion dans les eaux du Rhin. Cosima Wagner elle-même témoigna dans son journal de la fascination suscitée par cette innovation, qui ouvrait le cycle sur une vision inédite au théâtre.

Le feu magique de Brünnhilde

Autre prouesse : le cercle de flammes qui entoure Brünnhilde endormie à la fin de La Walkyrie. Brandt utilisa des mèches imbibées de produits chimiques, combinées à des verres colorés et des miroirs réfléchissants, pour créer l’illusion d’un brasier ardent. Les flammes, dosées avec précision, formaient une ceinture lumineuse spectaculaire mais sans danger immédiat pour les interprètes. Cette combinaison de pyrotechnie et d’optique marqua l’un des sommets de l’ingéniosité du machiniste.

Les métamorphoses du Ring

Brandt mit également au point un système de décors coulissant latéralement sur rails et de toiles déroulantes, permettant des transformations continues sans chute de rideau. La descente de Nibelheim, avec ses fumées, ses enclumes et ses lueurs rougeoyantes, en constitua l’un des exemples les plus marquants. De même, l’apparition du Walhalla à la fin de L’Or du Rhin, avec le pont arc-en-ciel, fut réalisée par une combinaison de plateformes mobiles, de toiles peintes et d’effets lumineux.

Ces Verwandlungen, ou métamorphoses fluides, représentaient une rupture radicale : elles transformaient le spectacle en une expérience continue, où la scène vivante épousait le rythme de la musique.

4. Premiers perfectionnements électriques et optiques

Dès les années 1880, Bayreuth commença à bénéficier des progrès de l’électricité. Les lampes à gaz furent progressivement remplacées par un éclairage électrique, qui offrait non seulement davantage de sécurité, mais aussi une modulation plus précise de l’intensité. Les metteurs en scène purent désormais jouer sur des contrastes subtils : obscurité inquiétante de la forêt de Siegfried, éclats éblouissants du Walhalla, scintillements du Graal dans Parsifal.

L’électricité permit d’intégrer la lumière comme élément dramaturgique à part entière, un partenaire de la musique et de l’action scénique. Bayreuth, fidèle à l’esprit visionnaire de Wagner, devenait ainsi un terrain d’expérimentation unique où la technique, loin d’être accessoire, participait de l’essence même du drame.

II. Le XXᵉ siècle naissant : moderniser sans trahir (1900–1930)

1. De la tradition illusionniste aux premières abstractions

Au début du XXᵉ siècle, Bayreuth restait, aux yeux du public international, le « sanctuaire » wagnérien. Cosima Wagner, veuve du Maître et gardienne inflexible de son héritage, veillait à ce que les mises en scène demeurent conformes aux modèles originaux. Les productions de La Tétralogie, de Parsifal ou de Tristan étaient ainsi reproduites à l’identique, parfois jusqu’au moindre détail de décor ou de costume.

Cette fidélité, si elle rassurait les pèlerins venus du monde entier, posait rapidement la question de la modernisation. Les machineries de Carl Brandt vieillissaient, les toiles peintes se détérioraient, et les techniques d’éclairage évoluaient rapidement ailleurs en Europe. Pourtant, Bayreuth hésitait à suivre cette voie, prisonnier d’une double exigence : préserver la mémoire de Richard Wagner tout en évitant l’obsolescence technique.

Les idées d’Adolphe Appia, théoricien suisse admirateur de Wagner, trouvèrent alors un écho discret. Dès les années 1890, Appia plaidait pour la suppression des décors naturalistes au profit de volumes simples, structurés par la lumière. Ses conceptions, jugées trop avant-gardistes pour Bayreuth, circulaient néanmoins parmi les praticiens du théâtre, et annonçaient une mutation inévitable.

2. Les reprises de Parsifal : innovations dans la continuité

Parmi toutes les œuvres de Wagner, Parsifal occupait une place à part : sacrée, quasi liturgique, elle ne pouvait être représentée qu’à Bayreuth jusqu’en 1914, en vertu d’un droit d’exclusivité jalousement défendu par Cosima. Chaque reprise devenait un événement, obligeant les équipes techniques à maintenir un niveau d’excellence inégalé.

Parmi toutes les œuvres de Wagner, Parsifal occupait une place à part : sacrée, quasi liturgique, elle ne pouvait être représentée qu’à Bayreuth jusqu’en 1914, en vertu d’un droit d’exclusivité jalousement défendu par Cosima. Chaque reprise devenait un événement, obligeant les équipes techniques à maintenir un niveau d’excellence inégalé.

Les grandes reprises de 1903 et 1911 donnèrent lieu à plusieurs innovations discrètes mais essentielles. Le Saint Graal, par exemple, bénéficia de perfectionnements lumineux : des projecteurs électriques, munis de filtres colorés, permirent de créer une irisation surnaturelle au moment de la révélation. L’effet, inimaginable avec le gaz, renforçait la dimension mystique de la scène.

De même, l’illumination de la colombe du Graal, descendant dans une atmosphère vaporeuse, fut rendue plus convaincante grâce à un système combinant miroirs et sources lumineuses dirigées, qui donnaient au symbole religieux une aura quasi palpable. Ces ajustements montraient bien la voie : sans bouleverser les conceptions héritées de 1882, Bayreuth intégrait peu à peu les apports de la modernité technique.

3. Les défis des grandes reprises du Ring

Les reprises du Ring en 1906, 1914 et 1924 furent des jalons importants. Les systèmes hérités de Brandt, malgré leur ingéniosité, s’avéraient lourds et bruyants. La descente à Nibelheim, avec ses fumées, ses forges et ses rouages, posait de plus en plus de problèmes de synchronisation. De nombreux témoignages rapportent les difficultés rencontrées par les machinistes pour actionner les transformations sans accrocs.

Les reprises du Ring en 1906, 1914 et 1924 furent des jalons importants. Les systèmes hérités de Brandt, malgré leur ingéniosité, s’avéraient lourds et bruyants. La descente à Nibelheim, avec ses fumées, ses forges et ses rouages, posait de plus en plus de problèmes de synchronisation. De nombreux témoignages rapportent les difficultés rencontrées par les machinistes pour actionner les transformations sans accrocs.

Pourtant, malgré ces obstacles, les équipes techniques réussirent à maintenir une illusion relativement fluide. Certaines toiles furent remplacées par des panneaux plus solides, peints avec de nouvelles techniques permettant des dégradés plus subtils, notamment pour figurer le ciel ou les paysages montagneux. L’éclairage électrique, de plus en plus fiable, permit d’accompagner ces décors avec des effets d’ombre et de lumière renforçant l’impression de profondeur.

4. Siegfried Wagner, entre fidélité et modernisation

À partir de la mort de Cosima en 1930, son fils Siegfried Wagner (1869–1930) avait déjà pris depuis plusieurs années une part active dans la gestion artistique et technique du Festival. Compositeur lui-même, il était sensible aux enjeux modernes de la mise en scène et ne voyait pas d’un mauvais œil les innovations.

Sous son impulsion, les reprises de Parsifal bénéficièrent d’un raffinement accru de l’éclairage. Il encouragea aussi des modifications discrètes dans le Ring, notamment pour améliorer la fluidité des changements de décor. Il n’alla cependant jamais jusqu’à une refonte radicale, car l’aura sacrée de Bayreuth imposait encore une fidélité presque religieuse aux conceptions de 1876.

Siegfried introduisit néanmoins une nouveauté décisive : l’usage plus systématique des projecteurs électriques mobiles, capables de moduler les intensités en cours de représentation. Ce procédé, courant dans les théâtres modernes, donnait à Bayreuth une souplesse nouvelle dans la gestion des atmosphères.

5. Les prémices d’une mutation esthétique

Si Bayreuth restait officiellement fidèle au modèle originel, l’esthétique européenne, elle, évoluait rapidement. Max Reinhardt expérimentait à Berlin des scénographies lumineuses inspirées d’Appia, tandis que les avant-gardes théâtrales exploraient l’abstraction et le constructivisme. Bayreuth ne pouvait ignorer ces courants : ses techniciens en prenaient connaissance, ses spectateurs en étaient témoins, mais l’institution se voulait prudente, jalouse de sa singularité.

Si Bayreuth restait officiellement fidèle au modèle originel, l’esthétique européenne, elle, évoluait rapidement. Max Reinhardt expérimentait à Berlin des scénographies lumineuses inspirées d’Appia, tandis que les avant-gardes théâtrales exploraient l’abstraction et le constructivisme. Bayreuth ne pouvait ignorer ces courants : ses techniciens en prenaient connaissance, ses spectateurs en étaient témoins, mais l’institution se voulait prudente, jalouse de sa singularité.

Cette tension entre conservation et modernisation marqua profondément les premières décennies du siècle. Le Festspielhaus, lieu sacré, demeurait fidèle à l’esprit fondateur, mais commençait à intégrer, à petits pas, les conquêtes de la technique moderne. C’était le prélude à la transformation plus radicale qui s’annonçait sous le Troisième Reich.

III. Le tournant du Troisième Reich : gigantisme et innovations contraignantes (1933–1944)

1. Bayreuth, vitrine culturelle du régime

L’arrivée au pouvoir d’Hitler en 1933 marqua une rupture dans l’histoire du Festival. Le Führer, admirateur fervent de Wagner depuis sa jeunesse, fit de Bayreuth une vitrine culturelle du Reich. Winifred Wagner, veuve de Siegfried et proche du dictateur, assura la direction du Festspielhaus en s’appuyant sur le soutien financier et politique du régime.

L’arrivée au pouvoir d’Hitler en 1933 marqua une rupture dans l’histoire du Festival. Le Führer, admirateur fervent de Wagner depuis sa jeunesse, fit de Bayreuth une vitrine culturelle du Reich. Winifred Wagner, veuve de Siegfried et proche du dictateur, assura la direction du Festspielhaus en s’appuyant sur le soutien financier et politique du régime.

Cette nouvelle ère se traduisit par une ambition accrue de monumentalité et de rayonnement international. Bayreuth devait être non seulement le sanctuaire wagnérien, mais aussi la démonstration du génie technologique allemand au service de l’art.

2. Les réaménagements techniques du Festspielhaus

Sous l’impulsion de Winifred et avec l’appui du régime, le Festspielhaus fit l’objet de travaux techniques importants. Les équipements d’éclairage furent modernisés : projecteurs électriques de grande puissance, variateurs d’intensité plus précis, dispositifs permettant de focaliser la lumière avec une netteté inédite. Ces outils donnaient aux metteurs en scène une marge de manœuvre nouvelle pour modeler l’espace scénique.

La machinerie fut renforcée et rationalisée : les décors, plus lourds et plus complexes, nécessitaient des structures solides et des dispositifs de levage perfectionnés. Les ateliers de peinture et de menuiserie furent modernisés pour répondre aux ambitions croissantes des mises en scène.

3. Un gigantisme scénique

L’esthétique du régime, portée par la recherche de monumentalité, influa directement sur les productions. Les décors se firent plus massifs, plus imposants. Les visions mythiques de Wagner étaient amplifiées par des structures architecturales colossales, conçues pour impressionner le spectateur par leur dimension surhumaine.

L’esthétique du régime, portée par la recherche de monumentalité, influa directement sur les productions. Les décors se firent plus massifs, plus imposants. Les visions mythiques de Wagner étaient amplifiées par des structures architecturales colossales, conçues pour impressionner le spectateur par leur dimension surhumaine.

Les représentations du Ring durant cette période témoignèrent de ce goût pour le grandiose : le Walhalla prit l’aspect d’un édifice monumental rappelant les architectures néoclassiques du Reich, tandis que les scènes de foule, notamment dans Tannhäuser ou Die Meistersinger von Nürnberg, furent accentuées par une organisation spatiale proche des rassemblements de foule de Nuremberg.

4. Les innovations sonores et la diffusion radiophonique

L’un des grands tournants de cette époque fut l’intégration des technologies de diffusion sonore. Dès le milieu des années 1930, le Festival fut régulièrement enregistré et diffusé à la radio. Les micros, installés avec précaution pour ne pas perturber l’acoustique du Festspielhaus, permirent une large médiatisation des représentations.

Ce procédé, inédit à Bayreuth, modifia la réception : pour la première fois, un public éloigné pouvait vivre l’expérience wagnérienne en direct. Mais cette ouverture fut aussi instrumentalisée : le régime nazi utilisa ces diffusions comme outil de propagande culturelle, présentant Bayreuth comme la quintessence de l’art allemand sublimé par la technique moderne.

5. L’ambiguïté de la modernisation

La période 1933–1944 fut donc marquée par une double dynamique. D’un côté, Bayreuth bénéficia d’investissements techniques considérables, qui modernisèrent ses infrastructures et le dotèrent d’outils scéniques à la pointe. D’un autre, ces innovations s’inscrivaient dans une logique idéologique, plaçant l’art wagnérien au service du mythe aryen et de la puissance du Reich.

Le Festival devint ainsi à la fois un laboratoire technologique et une vitrine politique. Les progrès techniques – éclairages, machineries, sonorisation, diffusion radiophonique – étaient indéniables, mais leur finalité était indissociable du contexte contraignant et de l’emprise du pouvoir.

6. Bayreuth en guerre

Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Bayreuth connut une activité réduite, mais le Festspielhaus demeura un lieu symbolique. Les représentations, données devant un public souvent composé de militaires, furent accompagnées de dispositifs techniques sommaires, faute de moyens. Néanmoins, les acquis de la décennie précédente restèrent en place : l’éclairage électrique sophistiqué et les machineries modernisées continuèrent à fonctionner, maintenant Bayreuth dans un état de relative avance technique malgré le contexte dramatique.

IV. L’après-guerre et la reconstruction d’un laboratoire scénique (1951–1973)

1. La réouverture de 1951 : Le Neues Bayreuth, une renaissance symbolique

Après la fermeture du Festival en 1944 et l’effondrement du Troisième Reich, Bayreuth se trouvait dans une situation critique. Le Festspielhaus avait survécu aux bombardements, mais son image restait lourdement entachée par la proximité avec le régime nazi. Lorsque Wieland et Wolfgang Wagner, les petits-fils du compositeur, prirent en main la réouverture en 1951, leur tâche fut double : réhabiliter Bayreuth sur le plan moral et refonder son identité artistique.

Après la fermeture du Festival en 1944 et l’effondrement du Troisième Reich, Bayreuth se trouvait dans une situation critique. Le Festspielhaus avait survécu aux bombardements, mais son image restait lourdement entachée par la proximité avec le régime nazi. Lorsque Wieland et Wolfgang Wagner, les petits-fils du compositeur, prirent en main la réouverture en 1951, leur tâche fut double : réhabiliter Bayreuth sur le plan moral et refonder son identité artistique.

L’accent fut mis sur une esthétique radicalement nouvelle. Wieland, le véritable moteur créatif, imposa une vision qui rompit avec la tradition décorative héritée de Cosima et Siegfried, ainsi qu’avec le gigantisme des années 1930. La reconstruction de Bayreuth fut donc autant symbolique qu’artistique : il s’agissait de purifier le regard, de rendre Wagner à son universalité, et de transformer le Festspielhaus en un véritable laboratoire scénique de l’après-guerre.

2. Les sources d’inspiration de Wieland Wagner

Wieland Wagner s’inspira de plusieurs courants théâtraux et esthétiques qui avaient marqué l’avant-guerre :

- Adolphe Appia (1862–1928) : Le théoricien suisse, admirateur de Wagner, avait plaidé dès la fin du XIXᵉ siècle pour une scénographie débarrassée du naturalisme, centrée sur des volumes simples, éclairés par une lumière sculptante. Wieland trouva dans ses écrits la légitimation théorique de son approche.

- Edward Gordon Craig (1872–1966) : Le scénographe britannique prônait un théâtre de suggestion, dominé par des espaces modulables et abstraits. Wieland en reprit le principe de « l’espace mobile », qui substitue aux toiles peintes des structures modulaires, épurées.

- Max Reinhardt (1873–1943) : Le grand metteur en scène allemand, figure majeure du théâtre expressionniste, avait exploré les possibilités dramatiques de la lumière et du jeu scénique. Wieland lui emprunta la puissance des contrastes lumineux et la direction d’acteurs stylisée.

- L’avant-garde picturale et architecturale : Wieland était sensible à l’abstraction de Kandinsky, à l’architecture du Bauhaus et à l’art moderne, qu’il adapta à l’espace scénique wagnérien.

Ces influences convergèrent pour former une esthétique « métaphysique » : l’espace scénique, épuré de tout détail anecdotique, devenait le lieu d’un drame intemporel, universel.

3. Les premiers essais hors Bayreuth

Avant de transformer le Festspielhaus, Wieland avait fait ses preuves ailleurs. Dès la fin des années 1940, il expérimenta ses conceptions dans des théâtres régionaux allemands, où il mit en scène des œuvres de Mozart et de Wagner avec des décors réduits à des formes géométriques simples. Ces expériences, bien que modestes, lui permirent de tester la réaction du public face à une scénographie dépouillée, centrée sur la lumière et le jeu des chanteurs.

Ces tentatives furent saluées par certains comme un souffle nouveau, tandis que d’autres y virent une trahison de la tradition. Mais elles confirmèrent à Wieland que l’avenir du théâtre wagnérien passait par une rupture radicale avec le naturalisme hérité de Carl Brandt et les excès du Troisième Reich.

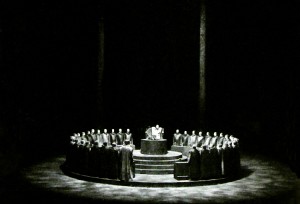

4. L’art scénique de Wieland Wagner à Bayreuth

Lors de la réouverture de 1951, Wieland imposa son esthétique avec une force sans précédent. Son Parsifal, première production du « nouveau Bayreuth », fit l’effet d’un séisme. Les décors naturalistes disparurent au profit d’espaces circulaires, de volumes abstraits, baignés de lumières mouvantes. Le Graal n’était plus un objet concret, mais une sphère de lumière suspendue dans le vide.

Lors de la réouverture de 1951, Wieland imposa son esthétique avec une force sans précédent. Son Parsifal, première production du « nouveau Bayreuth », fit l’effet d’un séisme. Les décors naturalistes disparurent au profit d’espaces circulaires, de volumes abstraits, baignés de lumières mouvantes. Le Graal n’était plus un objet concret, mais une sphère de lumière suspendue dans le vide.

Le choc fut immense : certains spectateurs, attachés aux traditions, crièrent au scandale, tandis qu’une large partie de la critique salua cette refondation comme une libération esthétique et spirituelle. Wieland avait réussi à transformer le Festspielhaus en un lieu d’avant-garde scénique, sans trahir la vocation d’expérimentation que Wagner lui-même avait voulue.

Dans le Ring de 1951, il poussa plus loin cette logique : les métamorphoses scéniques se faisaient désormais par le jeu des lumières et des structures architecturales simples, non par des changements de décor encombrants. La lumière devenait la véritable « machinerie » moderne, capable de créer des atmosphères mouvantes, de suggérer des espaces cosmiques ou des abîmes intérieurs.

5. La direction d’acteurs et le jeu scénique

Wieland Wagner ne se limita pas à la scénographie. Il imposa également une nouvelle direction d’acteurs, plus stylisée, plus intériorisée. Les chanteurs, jusque-là souvent statiques, étaient invités à jouer avec leur corps, à occuper l’espace de manière expressive. Les gestes symboliques remplaçaient les postures emphatiques. Le spectateur n’assistait plus à un défilé d’images monumentales, mais à une véritable dramaturgie incarnée.

6. Un laboratoire scénique international

Ce « nouveau Bayreuth » eut une portée considérable : des metteurs en scène du monde entier vinrent observer, s’inspirer, débattre. Wieland avait fait de Bayreuth non plus un sanctuaire figé, mais un atelier vivant où s’élaboraient les formes nouvelles du théâtre musical. Ses choix, d’abord contestés, s’imposèrent progressivement comme un tournant décisif dans l’histoire de la mise en scène lyrique.

7. Héritage et prolongements

Jusqu’à sa mort en 1966, Wieland poursuivit cette esthétique de l’abstraction lumineuse, expérimentant sans relâche. Wolfgang, son frère, maintint la continuité après lui, mais avec un esprit plus pragmatique et conservateur. La période 1951–1973 demeure cependant marquée par cette révolution : Bayreuth, de sanctuaire figé, redevint un laboratoire d’avant-garde, fidèle à la vocation originelle de Richard Wagner.

V. L’ère du laser, de l’électronique et de la vidéo (1973–2000)

1. Un contexte de mutation

À partir des années 1970, le monde du théâtre et de l’opéra connut une révolution technologique : l’essor de l’électronique, de la vidéo, de nouveaux matériaux scéniques et d’outils lumineux inédits. Bayreuth, fidèle à sa vocation expérimentale, se plaça de nouveau à la pointe de ce mouvement. Wolfgang Wagner, seul directeur après la mort de son frère Wieland en 1966, fit appel à des metteurs en scène audacieux et modernisa les infrastructures du Festspielhaus pour accueillir ces innovations.

2. Le Ring de Patrice Chéreau et Pierre Boulez (1976) : la « Révolution du Centenaire »

Le centenaire de l’inauguration du Festspielhaus fut marqué par une production entrée dans l’Histoire : la Tétralogie confiée à Patrice Chéreau et Pierre Boulez. Surnommée la « Révolution du Centenaire », elle transposa l’univers mythologique dans le cadre de la révolution industrielle du XIXᵉ siècle, faisant du Ring une allégorie politique et sociale.

Le centenaire de l’inauguration du Festspielhaus fut marqué par une production entrée dans l’Histoire : la Tétralogie confiée à Patrice Chéreau et Pierre Boulez. Surnommée la « Révolution du Centenaire », elle transposa l’univers mythologique dans le cadre de la révolution industrielle du XIXᵉ siècle, faisant du Ring une allégorie politique et sociale.

Innovations techniques

Pour matérialiser cette lecture, le scénographe Richard Peduzzi conçut des décors monumentaux inspirés de l’architecture industrielle. Bayreuth dut adapter sa machinerie à ces structures métalliques lourdes et mobiles. L’éclairage, piloté avec une précision inédite, accentuait les contrastes : fumées, lueurs rougeoyantes d’usine, reflets d’acier. Les métamorphoses scéniques, autrefois tributaires de toiles peintes, devinrent des transitions spatiales réalistes, appuyées par les lumières et les volumes.

La captation télévisée

La production bénéficia en 1980 d’une captation télévisée intégrale, qui fut diffusée mondialement puis éditée en VHS et DVD. Ce fut un tournant : jamais Bayreuth n’avait touché un public aussi vaste, et la technique de l’image devint partie intégrante de l’histoire du Festival.

L’héritage

Huée lors des premières représentations, acclamée à la fin du cycle en 1980, cette production démontra que Bayreuth restait un laboratoire scénique majeur, où l’innovation technique servait désormais autant la réflexion politique que le spectaculaire.

3. Les années 1980 : lasers, électronique et scénographies futuristes

La décennie 1980 marqua l’apparition de technologies nouvelles qui transformèrent radicalement l’expérience du spectateur.

- Le laser : Introduit à Bayreuth au début des années 1980, il fut utilisé pour figurer des phénomènes cosmiques et surnaturels : éclairs jaillissants, énergie de la lance de Wotan, halo du Walhalla, arc-en-ciel de la fin du Rheingold. Les faisceaux lumineux, traversant parfois la salle entière, abolissaient la séparation entre scène et spectateurs. Ces effets, spectaculaires et futuristes, firent sensation, même s’ils furent parfois jugés envahissants.

- L’éclairage électronique : l’arrivée des consoles informatisées permit de programmer avec précision les variations lumineuses. Les transitions pouvaient suivre la musique au dixième de seconde près. La lumière devenait un langage dramaturgique d’une souplesse nouvelle.

- Nouveaux matériaux scéniques : aluminium, résines, structures modulaires furent utilisés pour concevoir des décors mobiles, faciles à transformer. Cela permit des changements plus rapides et des effets visuels inédits.

Parmi les grandes productions qui ont jalonné l’histoire récente du Ring à Bayreuth, certaines se sont imposées comme des jalons esthétiques majeurs, révélant la diversité des voies empruntées pour réinventer le mythe.

En 1983, Peter Hall, associé au décorateur John Bury, entreprit de ramener la tétralogie à ses racines légendaires. Sa conception se voulait une réhabilitation du mythe originel, débarrassé des surcharges intellectuelles ou technologiques qui avaient marqué les décennies précédentes. Dans un décor épuré, dominé par des éléments naturels et des symboles archaïques, Hall fit du Ring une sorte de fresque cosmique où l’ordre du monde se confondait avec les forces élémentaires de la nature. Ce retour à une esthétique des origines, à la fois poétique et solennelle, traduisait le désir de retrouver le souffle sacré de la légende wagnérienne. Si la production fut interrompue avant d’être menée à terme, elle marqua néanmoins une étape importante dans la recherche d’un équilibre entre tradition et renouvellement scénique.

Cinq ans plus tard, Harry Kupfer prit le contre-pied de cette vision en 1988, proposant, sous la direction de Daniel Barenboim, un Ring à la modernité fulgurante. Son univers, dominé par le métal, les structures circulaires et les passerelles suspendues, évoquait une civilisation en déclin, prise dans les convulsions d’une ère industrielle finissante. Par un usage audacieux de la lumière et des projections, Kupfer érigea la scène en un espace mobile et vertigineux où se déployait une réflexion sur le progrès et la chute. Ce Ring apocalyptique, visionnaire et philosophique, redéfinissait la relation entre mythe et modernité, entre destin des dieux et dérive du monde contemporain.

Cinq ans plus tard, Harry Kupfer prit le contre-pied de cette vision en 1988, proposant, sous la direction de Daniel Barenboim, un Ring à la modernité fulgurante. Son univers, dominé par le métal, les structures circulaires et les passerelles suspendues, évoquait une civilisation en déclin, prise dans les convulsions d’une ère industrielle finissante. Par un usage audacieux de la lumière et des projections, Kupfer érigea la scène en un espace mobile et vertigineux où se déployait une réflexion sur le progrès et la chute. Ce Ring apocalyptique, visionnaire et philosophique, redéfinissait la relation entre mythe et modernité, entre destin des dieux et dérive du monde contemporain.

Deux démarches opposées donc — l’une tournée vers la mémoire des origines, l’autre vers l’anticipation d’un futur en ruines — mais toutes deux unies par la même ambition : rendre au Ring sa dimension intemporelle, celle d’une œuvre qui, à chaque époque, reflète les angoisses et les rêves de l’humanité.

4. Les années 1990 : la vidéo s’impose

La décennie 1990 marqua un tournant décisif dans l’histoire scénique de Bayreuth : la vidéo y devint un langage à part entière, non plus simple adjuvant technique mais véritable composante dramaturgique. Les metteurs en scène commencèrent à explorer les potentialités de l’image projetée pour traduire l’intériorité des personnages, fragmenter le temps, ou élargir la scène à des espaces mentaux inaccessibles par les seuls moyens matériels du théâtre.

En 1993, Heiner Müller ouvrit cette voie avec un Tristan et Isolde d’une rigueur presque ascétique. La scène, réduite à son ossature essentielle, se trouvait transfigurée par un travail sophistiqué sur la lumière et la projection. Les images, tantôt diffuses tantôt tranchantes, ne représentaient rien de concret : elles suggéraient l’invisible, prolongeaient les états d’âme des amants et créaient un espace mental où la passion se dissolvait dans l’absolu. Ce recours mesuré à la vidéo renforçait la tension entre immobilité du corps et mouvement de la conscience, conférant à l’œuvre une dimension hypnotique et métaphysique.

En 1993, Heiner Müller ouvrit cette voie avec un Tristan et Isolde d’une rigueur presque ascétique. La scène, réduite à son ossature essentielle, se trouvait transfigurée par un travail sophistiqué sur la lumière et la projection. Les images, tantôt diffuses tantôt tranchantes, ne représentaient rien de concret : elles suggéraient l’invisible, prolongeaient les états d’âme des amants et créaient un espace mental où la passion se dissolvait dans l’absolu. Ce recours mesuré à la vidéo renforçait la tension entre immobilité du corps et mouvement de la conscience, conférant à l’œuvre une dimension hypnotique et métaphysique.

L’année suivante, Alfred Kirchner alla plus loin encore dans l’usage dramaturgique de l’image avec son Ring de 1994. Il fit de la vidéo un instrument de narration parallèle, projetant sur la scène des paysages mouvants, des flux de formes abstraites et des symboles psychologiques. Ces projections, en perpétuelle transformation, superposaient au drame une strate visuelle d’une rare intensité, révélant les forces intérieures, les pulsions ou les mythes inconscients qui sous-tendent la tétralogie. La vidéo devenait ici la métaphore même du flux wagnérien, ce mouvement continu qui abolit la frontière entre le réel et le mythe.

Enfin, Wolfgang Wagner, dans ses dernières productions jusqu’en 2000, sut reconnaître à son tour la puissance expressive de ces nouveaux outils. Sans renier son esthétique traditionnelle, il recourut à la vidéo pour accompagner certaines métamorphoses scéniques, en particulier les transitions et les visions symboliques. Les images projetées y ajoutaient une profondeur poétique, créant des correspondances entre le visible et l’invisible. Par ce geste, le patriarche de Bayreuth inscrivait son théâtre dans la modernité visuelle, tout en demeurant fidèle à l’esprit d’un art total où la technique n’est jamais une fin, mais le prolongement du rêve.

Fonction dramaturgique

La vidéo ne servait pas seulement à illustrer : elle devenait outil de commentaire et de distanciation. Elle pouvait projeter des images symboliques, introduire des contrepoints visuels à l’action, ou suggérer des espaces intérieurs impossibles à représenter autrement.

5. L’acoustique et la diffusion mondiale

Si l’acoustique du Festspielhaus, restée miraculeusement intacte depuis 1876, demeura le sanctuaire d’une pureté sonore jalousement préservée, la fin du XXᵉ siècle vit Bayreuth franchir un seuil décisif : celui de la diffusion mondiale. Le théâtre conçu pour une écoute intérieure s’ouvrit désormais à un public planétaire, sans trahir pour autant les principes fondateurs de son architecture sonore.

Les captations télévisées et vidéo prirent leur essor après la mythique Tétralogie de Patrice Chéreau et Pierre Boulez, filmée en 1979–1980. Dès lors, Bayreuth devint un laboratoire audiovisuel : les caméras pénétrèrent dans la salle, les régies se perfectionnèrent, et l’image accompagna la musique jusque dans les foyers du monde entier. Les éditions successives en VHS, puis en DVD, transformèrent le festival en référence incontournable de la mise en scène wagnérienne filmée. Chaque nouvelle captation fixait une étape de l’évolution esthétique du théâtre de Bayreuth, assurant à l’événement un rayonnement inédit tout en contribuant à la construction de sa mémoire visuelle.

Cette ouverture imposa cependant un défi : préserver la perfection acoustique du lieu tout en répondant aux exigences techniques de l’enregistrement. Des micros furent introduits avec la plus grande prudence, dissimulés dans la fosse ou suspendus au-dessus de la scène, afin de capter sans altération la sonorité unique de l’orchestre invisible. Cette adaptation, menée avec une rigueur quasi scientifique, permit d’allier tradition et modernité : la salle continua d’offrir aux spectateurs présents la même expérience sensorielle qu’en 1876, tout en rendant possible une diffusion fidèle et équilibrée vers le monde extérieur.

Ainsi, Bayreuth entra dans l’ère médiatique sans rien renier de son identité. L’espace acoustique imaginé par Wagner s’étendit désormais aux ondes, aux écrans, aux supports numériques — un prolongement naturel du concept d’œuvre d’art totale, où le son, l’image et la pensée se rejoignent dans une même exigence de vérité.

6. Un laboratoire scénique international

La période 1973–2000 confirma Bayreuth dans son rôle de laboratoire scénique unique. Chaque génération de metteurs en scène – de Chéreau à Kupfer, de Hall à Kirchner – expérimenta les technologies les plus récentes, parfois avec succès, parfois avec excès.

Lasers, électronique, vidéo et médiatisation mondiale transformèrent profondément l’expérience du spectateur. Bayreuth n’était plus seulement le sanctuaire wagnérien, mais un lieu où se jouait l’avenir de la mise en scène lyrique.

VI. Le XXIᵉ siècle : la révolution numérique (2000–2025)

1. Le contexte d’un nouveau siècle

À l’orée des années 2000, Bayreuth faisait face à un double défi : d’un côté, continuer à incarner l’avant-garde technologique dans un monde où la scène lyrique s’ouvrait de plus en plus aux nouvelles technologies ; de l’autre, préserver l’identité singulière du Festspielhaus, son acoustique, son architecture et sa vocation d’expérimentation dramatique. Sous la direction de Wolfgang Wagner, puis de ses filles Eva Wagner-Pasquier et Katharina Wagner (à partir de 2009), le Festival entra pleinement dans l’ère numérique.

2. La vidéo omniprésente

Dès les premières années du XXIᵉ siècle, la vidéo s’imposa à Bayreuth comme un élément constitutif du langage scénique, au point de transformer la perception même du théâtre wagnérien. D’outil secondaire, elle devint matière dramaturgique, surface de projection des rêves, des peurs et des contradictions du monde moderne.

En 2004, le Parsifal de Christoph Schlingensief marqua un tournant brutal. Production profondément controversée, elle mêlait imagerie religieuse, symboles politiques et flux vidéo continus dans un chaos savamment orchestré. Des projections simultanées envahissaient la scène, saturant l’espace d’images fragmentées : visages, icônes, cadavres, reliques. Le spectateur, submergé, se retrouvait pris entre mysticisme et provocation. Pour la première fois, la vidéo occupait le centre du dispositif scénique, non pour illustrer le drame, mais pour le déconstruire. Ce Parsifal fit scandale, mais il ouvrit définitivement les portes d’un Bayreuth désormais entré dans l’ère du flux visuel.

En 2004, le Parsifal de Christoph Schlingensief marqua un tournant brutal. Production profondément controversée, elle mêlait imagerie religieuse, symboles politiques et flux vidéo continus dans un chaos savamment orchestré. Des projections simultanées envahissaient la scène, saturant l’espace d’images fragmentées : visages, icônes, cadavres, reliques. Le spectateur, submergé, se retrouvait pris entre mysticisme et provocation. Pour la première fois, la vidéo occupait le centre du dispositif scénique, non pour illustrer le drame, mais pour le déconstruire. Ce Parsifal fit scandale, mais il ouvrit définitivement les portes d’un Bayreuth désormais entré dans l’ère du flux visuel.

En 2008, Stefan Herheim reprit le même opéra pour en faire l’une des productions les plus saluées de ces dernières décennies. Son Parsifal transformait la scène en un vaste palimpseste de l’histoire allemande, de l’Empire wilhelmien à la chute du mur de Berlin. La vidéo y jouait un rôle essentiel : archives, images d’époque et symboles mouvants se mêlaient aux décors en constante métamorphose, créant une continuité temporelle vertigineuse. L’écran devenait miroir de la mémoire collective, prolongeant le drame spirituel en une méditation historique et politique.

NB : au cœur de cette mise en scène, un élément concentrait à lui seul tout le mystère et le miracle visuel du Parsifal de Herheim : le lit. Présent dès l’ouverture, celui-ci se transformait au fil de l’œuvre en une matrice symbolique où se mêlaient la naissance, le rêve, l’amour et la mort. De ce lit surgissaient des visions successives — chambres, tranchées, hôpitaux, autels — comme si toute l’histoire allemande se déployait à partir de ce point unique, intime et cosmique à la fois. Par le jeu des projections, des ombres et des métamorphoses scéniques, ce simple meuble devenait un axe de transfiguration, un espace où se rejoignaient les drames collectifs et les destinées individuelles. Ce fut là le miracle du théâtre selon Herheim : faire naître, d’un objet familier, un monde entier de mémoire, de douleur et de rédemption.

NB : au cœur de cette mise en scène, un élément concentrait à lui seul tout le mystère et le miracle visuel du Parsifal de Herheim : le lit. Présent dès l’ouverture, celui-ci se transformait au fil de l’œuvre en une matrice symbolique où se mêlaient la naissance, le rêve, l’amour et la mort. De ce lit surgissaient des visions successives — chambres, tranchées, hôpitaux, autels — comme si toute l’histoire allemande se déployait à partir de ce point unique, intime et cosmique à la fois. Par le jeu des projections, des ombres et des métamorphoses scéniques, ce simple meuble devenait un axe de transfiguration, un espace où se rejoignaient les drames collectifs et les destinées individuelles. Ce fut là le miracle du théâtre selon Herheim : faire naître, d’un objet familier, un monde entier de mémoire, de douleur et de rédemption.

Deux ans plus tard, en 2010, Hans Neuenfels signa un Lohengrin devenu célèbre pour ses chœurs costumés en rats. Derrière la provocation zoologique se cachait une réflexion sur la surveillance, la peur et le conformisme. Les projections vidéo participaient de cette esthétique du contrôle : elles encadraient les personnages, les filmaient, les dédoublaient, transformant la scène en un laboratoire d’observation. L’image ne servait plus à orner, mais à interroger, révélant le pouvoir insidieux du regard et de la manipulation.

Enfin, en 2019, le Tannhäuser de Tobias Kratzer franchit une étape décisive. Véritable manifeste de l’ère numérique, la production fit appel à la captation en direct : une caméra suivait les chanteurs hors du théâtre, jusque sur les routes menant au Festspielhügel. Ces images, retransmises instantanément sur écran géant, effaçaient la frontière entre fiction et réalité, entre plateau et monde extérieur. Le spectateur assistait simultanément à l’action sur scène et à son double filmé, dans un vertigineux jeu de miroirs. Ce fut une révolution du regard : l’illusion scénique s’ouvrait à la vie réelle.

Ces expériences, toutes différentes, témoignent d’une évolution irréversible. À Bayreuth, la vidéo n’est plus un simple artifice visuel, mais un instrument poétique et critique, capable d’interroger l’histoire, d’élargir l’espace dramatique et de faire dialoguer le mythe wagnérien avec le présent — ce présent mouvant où le regard du spectateur devient, lui aussi, partie prenante de l’œuvre.

3. Les lumières LED et les projections numériques

Les années 2010 virent l’essor de l’éclairage LED, beaucoup plus flexible que les projecteurs traditionnels. Ces nouvelles sources lumineuses permettaient des changements instantanés de couleur, des variations de température chromatique, et une mobilité accrue.

Les années 2010 virent l’essor de l’éclairage LED, beaucoup plus flexible que les projecteurs traditionnels. Ces nouvelles sources lumineuses permettaient des changements instantanés de couleur, des variations de température chromatique, et une mobilité accrue.

Les projections numériques remplacèrent progressivement les toiles peintes et les rétroprojections du XXᵉ siècle. Désormais, un simple projecteur haute définition pouvait transformer l’espace scénique en une forêt mouvante, une cathédrale gothique ou un paysage abstrait, avec une fluidité inconnue auparavant.

Exemple marquant : le Ring de Frank Castorf (2013–2017), où les projections vidéos constituaient un commentaire permanent, parfois en décalage ironique avec l’action. Les images de raffineries pétrolières, d’autoroutes ou d’icônes hollywoodiennes élargissaient l’univers wagnérien à l’ère du capitalisme global.

4. L’acoustique et les nouvelles technologies sonores

Depuis sa fondation, Bayreuth veille avec une vigilance quasi sacrée sur l’acoustique unique du Festspielhaus, conçue par Wagner comme un instrument à part entière. La fosse invisible, le bois brut, la courbure du plafond et la disposition en éventail de la salle demeurent intacts depuis 1876. Nul haut-parleur, nul dispositif d’amplification n’a jamais été toléré : ici, la voix humaine et l’orchestre doivent se rencontrer sans médiation, dans la nudité de l’air et du silence. Cette fidélité absolue au principe originel fait du lieu un sanctuaire acoustique que le progrès technique n’a jamais trahi, mais qu’il a appris à servir discrètement.

Les captations audio, d’abord expérimentales, sont désormais constantes. Des micros minutieusement dissimulés permettent d’enregistrer et de diffuser les représentations sans perturber la perception en salle. Leur positionnement, objet de recherches acoustiques approfondies, respecte le fragile équilibre entre la fosse couverte et la salle réverbérante. Ainsi, le son du Festspielhaus, d’une chaleur et d’une profondeur inimitables, parvient intact jusqu’aux enregistrements contemporains — preuve qu’il est possible de marier rigueur patrimoniale et haute technologie.

Le XXIᵉ siècle vit aussi naître une nouvelle ère de diffusion mondiale. À partir de 2008, Bayreuth inaugura ses premières retransmissions en direct, d’abord vers les salles de cinéma, puis sur les plateformes en ligne. Grâce à une captation vidéo et sonore d’une précision croissante, intégrée au dispositif sans rompre la magie du lieu, le festival atteignit un public planétaire. Ce dialogue entre tradition acoustique et médiatisation numérique permit d’ouvrir le sanctuaire wagnérien à des centaines de milliers de spectateurs virtuels, tout en préservant l’expérience intime du public présent.

Enfin, dans les profondeurs invisibles du théâtre, des outils numériques de régie ont peu à peu transformé la conduite technique du spectacle. Pilotage centralisé des lumières, des projections et des machineries, synchronisation millimétrée avec la musique : ces innovations, imperceptibles pour le spectateur, prolongent l’esprit d’invention de Wagner. Le Festspielhaus demeure un organisme vivant, où la technologie la plus avancée agit en secret pour soutenir l’illusion d’un art demeuré pur, total et acoustiquement parfait.

5. La diffusion mondiale : Bayreuth à l’ère planétaire

Parmi les mutations décisives de l’époque contemporaine, aucune n’a autant bouleversé l’identité de Bayreuth que son entrée dans l’ère de la médiatisation mondiale. Longtemps perçu comme un sanctuaire réservé à une élite de pèlerins mélomanes, le Festspielhaus s’est progressivement ouvert à un public global, sans renoncer à son exigence artistique ni à son mystère.

En 2008, un jalon historique fut posé avec la première diffusion en direct d’un Tristan und Isolde dans les salles de cinéma européennes. Pour la première fois, le drame wagnérien, né dans la pénombre d’un théâtre conçu pour l’écoute intérieure, se déployait simultanément sur des écrans à travers le continent. L’expérience, saluée comme une révolution culturelle, fit entrer Bayreuth dans le réseau des grands événements artistiques mondiaux.

En 2008, un jalon historique fut posé avec la première diffusion en direct d’un Tristan und Isolde dans les salles de cinéma européennes. Pour la première fois, le drame wagnérien, né dans la pénombre d’un théâtre conçu pour l’écoute intérieure, se déployait simultanément sur des écrans à travers le continent. L’expérience, saluée comme une révolution culturelle, fit entrer Bayreuth dans le réseau des grands événements artistiques mondiaux.

Trois ans plus tard, en 2011, le Festival franchit une nouvelle étape avec le lancement des retransmissions en ligne, accessibles via des plateformes numériques spécialement créées. Le public pouvait désormais assister aux représentations en temps réel, où qu’il se trouve, et découvrir le Festspielhaus sous des angles inédits. L’image haute définition, le son spatialisé et la réalisation soignée transformèrent chaque diffusion en un objet esthétique autonome, fidèle à l’esprit du lieu tout en dialoguant avec les codes du cinéma.

Au cours des années 2010 et 2020, cette dynamique s’intensifia. Les DVD et Blu-ray issus des productions bayreuthiennes se multiplièrent : le Ring de Frank Castorf, le Tristan und Isolde de Katharina Wagner, le Tannhäuser de Tobias Kratzer ou encore le Lohengrin de Neuenfels devinrent autant de références visuelles et techniques. Ces supports, diffusés dans le monde entier, ont contribué à forger l’image contemporaine de Bayreuth, désormais indissociable de sa dimension filmée.

Ainsi, le Festspielhaus, tout en demeurant fidèle à son acoustique et à son rituel originels, a changé d’échelle. D’un théâtre unique niché sur une colline franconienne, il est devenu une marque culturelle mondiale, un symbole d’excellence artistique et technologique dont le rayonnement s’étend bien au-delà de ses murs. Bayreuth n’est plus seulement un lieu : c’est une expérience partagée à l’échelle planétaire, où se rejoignent la mémoire, la musique et l’image.

6. L’esthétique numérique : vers une scénographie de l’immatériel

L’avènement des technologies numériques a profondément bouleversé la grammaire scénique du Festspielhaus. À Bayreuth, le XXIᵉ siècle voit naître une esthétique de l’immatériel, où la matière disparaît au profit de la lumière, du mouvement et de l’image. Les productions récentes, libérées du poids des décors monumentaux, explorent un théâtre de flux, d’énergies et de transparences.

L’avènement des technologies numériques a profondément bouleversé la grammaire scénique du Festspielhaus. À Bayreuth, le XXIᵉ siècle voit naître une esthétique de l’immatériel, où la matière disparaît au profit de la lumière, du mouvement et de l’image. Les productions récentes, libérées du poids des décors monumentaux, explorent un théâtre de flux, d’énergies et de transparences.

La lumière, désormais mobile, modulée et colorée, devient l’élément premier de la composition visuelle. Elle façonne des espaces abstraits, sculpte les visages, dessine les volumes invisibles du son. Les clairs-obscurs remplacent la toile peinte, et les transitions lumineuses orchestrent les métamorphoses de l’action.

Les projections vidéo, quant à elles, ont supplanté la peinture décorative. Elles offrent un champ infini de transformations : paysages virtuels, textures mouvantes, architectures mentales. La scène devient un écran sensible, où le temps et l’espace se recomposent sans cesse. Par ce biais, la scénographie cesse d’être un cadre : elle devient un organisme vivant, respirant au rythme de la musique.

Enfin, la caméra, intégrée à l’intérieur même du dispositif théâtral, participe désormais de la dramaturgie. Elle capte en direct l’action ou des images extérieures, effaçant la frontière entre le réel et la fiction. L’œil du spectateur se dédouble : il regarde la scène et son reflet filmique, dans un jeu de miroirs vertigineux qui redéfinit la notion même de présence.

Ces procédés, loin d’appauvrir le théâtre, renouent avec l’ambition première du projet wagnérien : celle d’un Gesamtkunstwerk, une œuvre d’art totale où les arts fusionnent pour susciter une expérience sensorielle et spirituelle unifiée. Simplement, le rêve de Wagner s’est déplacé : il ne s’incarne plus dans la matière du décor, mais dans la fluidité lumineuse de l’image numérique — un art total pour l’ère de la mondialisation et de la virtualité.

7. Bayreuth face à l’avenir : l’Intelligence artificielle (2026)

À l’horizon de 2026, Bayreuth s’apprête à franchir un nouveau seuil historique avec l’annonce d’un cycle de la Tétralogie conçu en dialogue avec l’intelligence artificielle. L’événement, déjà qualifié de révolutionnaire, soulève autant d’espoirs que d’interrogations. Comment une technologie fondée sur le calcul, l’algorithme et la prédiction peut-elle s’accorder avec un art qui repose sur la présence humaine, l’émotion et l’imprévisible ? La question divise, mais elle prolonge en réalité le mouvement même du projet wagnérien : celui d’un théâtre toujours à la frontière du possible.

À l’horizon de 2026, Bayreuth s’apprête à franchir un nouveau seuil historique avec l’annonce d’un cycle de la Tétralogie conçu en dialogue avec l’intelligence artificielle. L’événement, déjà qualifié de révolutionnaire, soulève autant d’espoirs que d’interrogations. Comment une technologie fondée sur le calcul, l’algorithme et la prédiction peut-elle s’accorder avec un art qui repose sur la présence humaine, l’émotion et l’imprévisible ? La question divise, mais elle prolonge en réalité le mouvement même du projet wagnérien : celui d’un théâtre toujours à la frontière du possible.

Les perspectives ouvertes par cette innovation sont multiples. Une scénographie générative pourrait naître, façonnée en temps réel par les inflexions de la musique et du jeu scénique : un espace vivant, en perpétuelle métamorphose. L’éclairage intelligent, guidé par l’IA, permettrait d’ajuster instantanément les teintes et les intensités au tissu orchestral, abolissant la séparation entre lumière et son. Les interactions directes avec les chanteurs — décors, projections ou atmosphères réagissant à leurs déplacements et à leurs voix — redéfiniraient le rapport entre interprète et environnement, donnant au plateau une réactivité jusqu’alors inimaginable.

Mais les inquiétudes ne sont pas moindres. Beaucoup redoutent une déshumanisation du théâtre, la disparition du geste artisanal, ou la standardisation d’une esthétique produite par des algorithmes sans chair. L’enjeu devient philosophique : Wagner, pionnier de toutes les technologies de son temps, aurait-il accueilli cette nouvelle révolution avec enthousiasme, ou rejeté ce qu’il aurait perçu comme un artifice contraire à la vie ?

De 2000 à 2025, Bayreuth a déjà traversé plusieurs mutations majeures : la vidéo et la projection y sont devenues omniprésentes, les lumières numériques ont étendu la palette scénique, la diffusion mondiale a transformé le festival en phénomène planétaire. Mais la perspective de 2026 marque peut-être une étape plus radicale encore. Après la machinerie de Carl Brandt au XIXᵉ siècle, la lumière de Wieland Wagner au XXᵉ, et la vidéo du XXIᵉ, Bayreuth s’apprête à explorer un territoire inédit : celui de l’art scénique algorithmique, où l’intelligence artificielle devient partenaire de création. Fidèle à sa vocation de laboratoire, le Festspielhaus demeure ce lieu unique où la tradition la plus exigeante dialogue avec l’avenir — un avenir où, peut-être, la machine contribuera à révéler de nouvelles formes de l’émotion humaine.

Conclusion

Depuis 1876, Bayreuth n’a cessé de se réinventer. Le Festspielhaus voulu par Richard Wagner fut dès l’origine conçu comme une machine théâtrale totale : une salle obscure, une fosse invisible, une machinerie fluide. Grâce à Carl Brandt et à ses inventions — les fameuses « machines à nager », les flammes de Loge, les métamorphoses continues —, l’utopie d’un drame ininterrompu prit vie.

Au fil du temps, chaque génération a ajouté sa pierre à cet édifice de modernité : l’électricité au tournant du XXᵉ siècle, qui transforma la lumière en partenaire dramaturgique ; les reprises scrupuleuses de Parsifal enrichies d’effets lumineux subtils ; puis, sous le Troisième Reich, les modernisations techniques accompagnées d’un gigantisme idéologique, où Bayreuth devint vitrine autant qu’instrument.

Après la guerre, la renaissance de 1951, conduite par Wieland Wagner, réorienta le Festival vers l’abstraction et la suggestion. Inspiré par Appia, Craig et Reinhardt, Wieland fit de la lumière l’outil majeur de la mise en scène et imposa une direction d’acteurs inédite, redonnant à Bayreuth son rôle de laboratoire international.

Les décennies 1970 à 2000 virent l’essor des technologies électroniques et audiovisuelles : le Ring du Centenaire de Chéreau et Boulez marqua un tournant esthétique et technique ; les années 1980 introduisirent le laser, les consoles de lumière informatisées et les décors modulaires ; les années 1990 consacrèrent la vidéo comme élément dramaturgique. Bayreuth entra alors dans l’ère de la médiatisation mondiale, avec des captations télévisées et la diffusion planétaire de ses spectacles.

Depuis 2000, le Festival vit pleinement à l’heure numérique. La vidéo y est omniprésente, de Schlingensief à Kratzer ; les lumières LED et les projections haute définition offrent des atmosphères immatérielles ; le streaming et les retransmissions ouvrent Bayreuth à un public global. Le Festspielhaus est désormais à la fois sanctuaire et vitrine, laboratoire et marque culturelle mondiale.

En 2026, l’annonce d’une Tétralogie conçue avec l’intelligence artificielle inscrit cette tradition d’innovation dans une nouvelle dimension. Nul ne sait encore si cette technologie prolongera l’utopie wagnérienne ou si elle trahira l’expérience humaine qui en est le cœur. Mais le simple fait que Bayreuth ose franchir ce pas montre la fidélité paradoxale du Festival à l’esprit de son fondateur : toujours expérimenter, toujours repousser les limites techniques au service du drame.

Ainsi s’achève un parcours de cent cinquante ans, jalonné de découvertes, de ruptures et de réinventions. Bayreuth n’est pas seulement un musée vivant du wagnérisme : c’est un lieu où l’art et la technologie se rencontrent pour réinventer sans cesse l’illusion théâtrale. À la veille de 2026, le Festspielhaus demeure ce qu’il a toujours été : un laboratoire de l’avenir.

NC

Bibliographie indicative :

. Jean-Jacques Nattiez, Bayreuth : 1876-1976. Un siècle d’art lyrique, Paris, Laffont, 1976.

. Frédéric Spotts, Bayreuth, un siècle d’art lyrique, Paris, Buchet-Chastel, 1983.

. André Tubeuf, Le Siècle de Bayreuth, Paris, Actes Sud, 1991.

. Adolphe Appia, L’Œuvre d’art vivant, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983.

. Patrick Favre-Tissot, Le théâtre et la scène wagnérienne, Lyon, Symétrie, 2008.

. Jean-Michel Brèque, Les machines de Wagner. De la fosse d’orchestre à l’espace total, Paris, Hermann, 2014.

. Brigitte François-Sappey, Richard Wagner, Paris, Fayard, 2013.

. Philippe Olivier, Wagner, une vie, Paris, L’Archipel, 2013.

. Dominique Meyer (dir.), Wagner et la scène, Paris, Réunion des Musées Nationaux, 2013.

. Cécile Leblanc, Le wagnérisme en France, Paris, Fayard, 2021.