Titre original : Wagner-Rezeption in der Musikkultur Lembergs (Polen/Ukraine)

in Richard Wagner. Persönlichkeit, Werk und Wirkung.

Herausgegeben von Helmut Loos Redaktion Katrin Stöck (Sex Verlag, 2013)

(traduction @Le Musée Virtuel Richard Wagner, 2025)

La réception des œuvres de Richard Wagner à Lemberg (Lviv), capitale de la Galicie, présente des particularités remarquables liées à diverses traditions régionales. Tout d’abord, la culture musicale de Lemberg, depuis le début de la domination autrichienne (1772), a toujours accordé une place privilégiée au théâtre musical. Les représentations d’opéra ont ainsi suscité un vif intérêt de la part du public local. Selon les témoignages de la presse germanophone de Lemberg, notamment la revue Mnemosyne (1824–1841), presque toutes les nouvelles œuvres lyriques étaient jouées sur la scène de Lemberg peu après leur création dans les grands centres culturels européens.

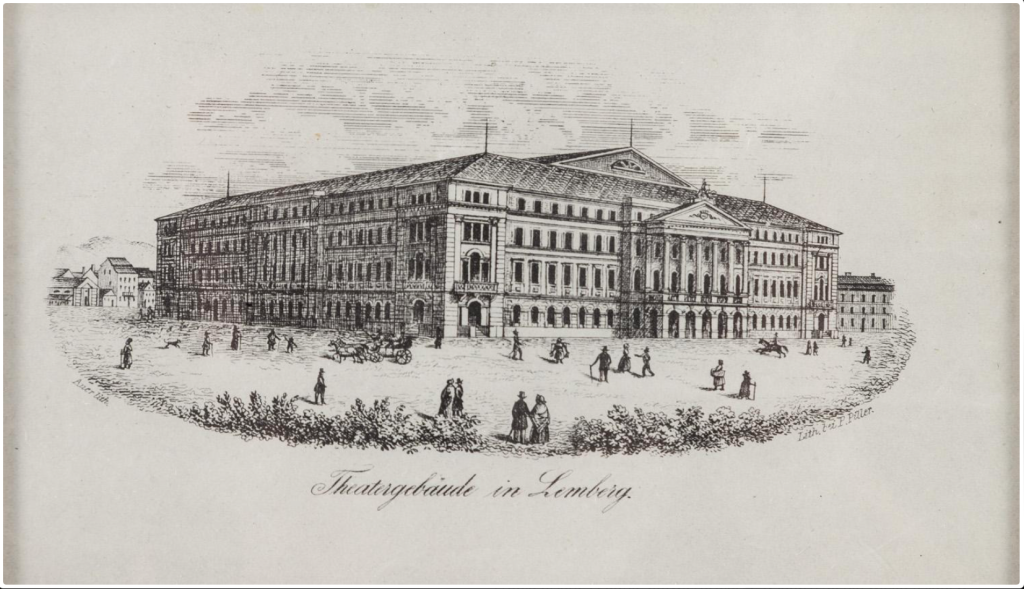

En 1842, l’un des plus vastes et mieux équipés théâtres d’Europe, le Théâtre Skarbek1D’après le nom de son fondateur, le comte polonais Stanisław Skarbek (1780–1848). À l’époque de son inauguration, c’était le plus grand théâtre d’Europe avec 1 460 places., fut solennellement inauguré à Lemberg. Dès lors, le public local eut la possibilité d’assister à chaque nouvelle production dans les conditions techniques les plus avancées. « Les comptes rendus des premières représentations étaient marqués par l’émerveillement des critiques face au nouveau bâtiment théâtral. Un enthousiasme unanime régnait, et l’on célébrait la beauté architecturale, l’élégance des salles somptueuses, leur décoration raffinée et fastueuse, voire féérique. »2Jerzy Gott, Das österreichische Theater in Lemberg im 18. und 19. Jahrhundert. Aus dem Theaterleben der Vielvölkermonarchie, Vol. 1, Wien 1997, page 353.

En 1842, l’un des plus vastes et mieux équipés théâtres d’Europe, le Théâtre Skarbek1D’après le nom de son fondateur, le comte polonais Stanisław Skarbek (1780–1848). À l’époque de son inauguration, c’était le plus grand théâtre d’Europe avec 1 460 places., fut solennellement inauguré à Lemberg. Dès lors, le public local eut la possibilité d’assister à chaque nouvelle production dans les conditions techniques les plus avancées. « Les comptes rendus des premières représentations étaient marqués par l’émerveillement des critiques face au nouveau bâtiment théâtral. Un enthousiasme unanime régnait, et l’on célébrait la beauté architecturale, l’élégance des salles somptueuses, leur décoration raffinée et fastueuse, voire féérique. »2Jerzy Gott, Das österreichische Theater in Lemberg im 18. und 19. Jahrhundert. Aus dem Theaterleben der Vielvölkermonarchie, Vol. 1, Wien 1997, page 353.

Le théâtre suivant, le Grand Théâtre, inauguré en 1900, répondait aux exigences les plus élevées de son époque et demeure aujourd’hui encore l’un des plus beaux édifices théâtraux d’Europe. La construction de ces bâtiments prestigieux témoigne de l’importance accordée au théâtre à Lemberg, et en particulier au théâtre musical.

Le Grand Théâtre, désigné jusqu’en 1939 comme Théâtre municipal, offrit enfin un espace à la hauteur des œuvres scéniques de Richard Wagner, permettant de restituer toute la complexité de ses créations. Ainsi, les conditions étaient réunies pour une réception favorable de ses œuvres dans le cadre de la tradition opératique de Lemberg.

Ensuite, la situation socio-historique du pays offrait des conditions favorables à une réception positive du « génie de Bayreuth ». L’esthétique du romantisme tardif, qui valorisait les « personnalités fortes » et exaltait les artistes éclairés, cultivés et géniaux, correspondait parfaitement à l’esprit de Lemberg à la fin du XIXᵉ siècle. À cette époque, la ville connaissait un intense processus de construction de l’identité nationale, et l’on recherchait des figures artistiques marquantes, considérées comme des prophètes ou des leaders, pour servir la cause du mouvement national. Comme dans l’ensemble de la Pologne, les artistes devenaient des figures d’identification nationale, appelées « artistes-prophètes » (wieszcze en polonais), et revêtaient une importance politique majeure. Parmi eux, on comptait les poètes Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki et Zygmunt Krasiński, mais surtout le compositeur Fryderyk Chopin, dont le centenaire fut célébré avec faste à Lemberg en 1910.

Une variante spécifiquement polonaise de ces idéaux esthétiques et philosophiques se manifesta à travers le messianisme, particulièrement perceptible dans l’œuvre d’Adam Mickiewicz, notamment son poème Dziady (Les Aïeux) et ses Livres de la nation polonaise et du pèlerinage polonais. Le towianisme, du nom du philosophe polonais Andrzej Towiański (1799–1878), présentait également une affinité frappante avec la philosophie messianique et mystique de Wagner, qui prônait la mission mondiale de l’artiste et l’idéal du sacrifice héroïque, une figure que Wagner concevait comme une sorte de « dieu mélancolique »3Peter Wapnewski, Der traurige Gott. Richard Wagner in seinen Helden, München 1982..

L’influence considérable de la pensée wagnérienne en Galicie est attestée par la traduction de ses écrits théoriques en polonais. Avant même la Première Guerre mondiale, deux de ses ouvrages théoriques, en plus des livrets de ses opéras, furent traduits. Grâce aux efforts de la Société scientifique polonaise (Polskie Towarzystwo Naukowe), L’Art et la Révolution fut publié en 1897 à Lemberg dans une traduction et avec une préface de J. Mesnil. En 1907, Opéra et Drame parut également à Lemberg, traduit et introduit par Marian Dienstl4 Krzysztof Skwierczyński, »Dzieło Ryszarda Wagnera w Polsce przełomu XIX i XX wieku« [Das Werk Richard Wagners in Polen an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert], in: Trubadur: Biuletyn [Troubadour: Bulletin] 4, Heft 9 (1998), S. 8 f.. Au total, onze textes de Wagner furent traduits en polonais, dont neuf livrets, publiés soit à Cracovie pour le compte de la scène de Lemberg, soit directement à Lemberg5Voir : Jacek St Búras, Bibliographie deutscher Literatur in polnischer Übersetzung. Vom 16. Jahrhundert bis 1994 (= Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts 10), Wiesbaden 1996, S. 646 – 648..

Outre ses écrits, les publications du cercle de Bayreuth furent également reçues à Lemberg, où l’on érigea en véritable culte son concept d’œuvre d’art totale. Tant les artistes polonais que, plus tard, les artistes ukrainiens de Galicie y virent une opportunité d’apothéose d’une « religion nationale du futur ». Wagner fut ainsi vénéré comme un prophète, et toute critique à son égard fut rejetée comme un sacrilège. Cette attitude transparaît notamment dans les comptes rendus de la Wagneriana de Hans von Wolzogen, ainsi que dans les publications de Stein et Glasenapp, parues dans les Nouvelles artistiques. On y lit : « Avec un mépris teinté d’une fierté ironique, Hans von Wolzogen rejette toutes les accusations portées contre le maître de Bayreuth. Sa prose oscille entre passion et grandeur. »6 Marbur, »Wagneriana«, in: Wiadomości Artystyczne [Künstlerische Nachrichten] 16, Lwów, 12. czerwca [Juni] 1897.

La réception de Wagner au sein du mouvement national ukrainien en Galicie suivit une dynamique différente de celle du milieu polonais. Alors que ce dernier s’appuyait sur des figures artistiques individuelles, l’ukrainien se fondait davantage sur des strates archaïques de la culture folklorique. L’identité nationale ukrainienne se nourrissait notamment des anciennes épopées cosaques (Dumy), qui fournissaient des modèles et idéaux nationaux. Toutefois, une exception notable était Taras Chevtchenko, proclamé prophète national, dont l’œuvre et la figure furent vénérées.

L’œuvre de Wagner servit ici de modèle en raison de son enracinement dans la mythologie germanique antique, ce qui trouva un écho dans les milieux intellectuels polonais et ukrainiens de Galicie. Stanyslav Lyudkevych, dans son article Le nationalisme en musique, établit un parallèle entre la production musicale de Wagner et les traditions culturelles locales :

« Lorsqu’un organisme national parvient à créer ses propres types culturels, c’est parce qu’il a su, grâce à son individualité intégrale ou par le jeu favorable des circonstances historiques, élaborer des formes culturelles spécifiques, manifestant ainsi le développement de son génie propre. »7 Stanislav Lûdkevič, »Nacionalizm v muzyci« [Der Nationalismus in der Musik], in: ders., Doslidžennâ, statti, recenziï, wystupy [Forschungen, Artikel, Rezensionen, Vorträge], Vol. 1, L’viv 2000, page 36.

Lyudkevych rangeait Wagner parmi les titans de la culture nationale allemande, au même titre que Bach et Beethoven, considérant ces figures comme essentielles au patrimoine culturel mondial. De manière similaire aux milieux polonais, les artistes ukrainiens modernistes virent en Wagner l’incarnation de l’homme idéal dans un monde rêvé. La sensibilité de l’époque favorisait ainsi une assimilation enthousiaste des visions wagnériennes, que l’intelligentsia galicienne de diverses origines identifiait à ses propres aspirations et convictions. Cet engouement constitua la toile de fond d’une réception passionnée des œuvres de Wagner par un public élargi à Lemberg.

Enfin, la réussite de la mise en scène de cette pensée exigeait une interprétation artistique adéquate. Une exécution fidèle des œuvres wagnériennes supposait la présence d’un milieu artistique professionnellement formé, en particulier d’interprètes vocaux d’exception. À Lemberg, plusieurs professeurs de chant enseignaient au conservatoire, dont Walery Wysocki, qui dirigeait une école de chant réputée8L’article d’Igor Pylatiuk dans ce volume est spécialement consacré au phénomène des « chanteurs wagnériens issus de la classe de chant de Waleri Wysocki ».. Formé en Italie auprès de Francesco Lamperti, Wysocki débuta sa carrière à la Scala de Milan. S’il ne se spécialisa pas dans l’interprétation du répertoire wagnérien, il sensibilisa néanmoins ses élèves aux exigences et aux défis spécifiques des rôles de Wagner.

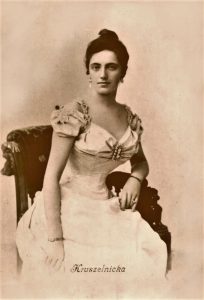

Parmi ses élèves, Salomea Krushelnytska, qui poursuivit sa formation auprès de Fausta Crespi à Milan, devint une grande interprète wagnérienne. Dans une lettre, elle affirmait :

« Chanter les opéras de Wagner sans une formation musicale et vocale accomplie, c’est condamner sa carrière : on ne pourrait tenir plus de deux ans. »9Dariâ Banfi-Malagucci, »Besida iz Solomi û Krušel’nyc’koû« [Unterhaltung mit Salomea Kruschelnitska], in: Solomiâ Krušel’nyc’ka. Spogady, materialy, lystuvannâ [Salomea Kruschelnitska. Erinnerungen, Materialien und Briefe], 2 Bde., hrsg. von Mychajlo Holowaščenko, Kyiv 1978, Vol. 1: Spohady [Erinnerungen], page 237.

Dans ses interprétations, Krushelnytska ne se contentait jamais de figer les personnages féminins de Wagner dans une lecture unidimensionnelle, mais leur conférait toujours une profondeur supplémentaire :

« Donner vie aux figures féminines de Wagner est une joie immense, mais une tâche difficile. Elles sont magistralement conçues, mais oscillent entre une existence bien réelle et une invention insaisissable. Isolde appartient au monde de la légende, mais ses passions sont éminemment humaines. Je n’ai jamais éprouvé d’anxiété avant d’autres représentations, mais chaque fois que je chantais ce rôle, j’étais profondément bouleversée. »10Solomiâ Krušel’nyc’ka, Lyst do Mychajla Pavlyka [Brief an Mychajlo Pawlyk], in: Solomiâ Krušel’nyc’ka. Spohady, materialy, lystuvannâ, Vol. 2: Materialy i lysty [Materialien und Briefe], page. 124.

Un autre interprète wagnérien de renom originaire de Lemberg fut Modest Mentsynskyj, qui, après avoir assisté à une représentation de Wagner, décida de se consacrer à la musique. Il devint le ténor wagnérien principal de l’Opéra de Cologne.

À propos de son parcours, il écrivit :

« Mes parents avaient choisi pour moi la carrière de théologien, mais l’étude derrière les épaisses murailles du cloître de Lemberg ne me plaisait guère. Mon âme aspirait à l’art et à la musique, et ce fut pour moi une épreuve des plus rudes. Il était formellement interdit aux étudiants en théologie de se rendre au théâtre. Pourtant, je trouvai des moyens de contourner les strictes règles du cloître, et je goûtai, de tout mon être, à la musique de Lohengrin et de Tannhäuser. En secret, je rendais visite au professeur du conservatoire, Walery Wysocki, et pris auprès de lui mes premières leçons de chant. Nul ne savait quand ni comment ces heures, pour ainsi dire « volées », se déroulaient, mais elles furent d’une importance capitale pour moi. »11Modest Mencyns’kij, »Âk â pryjšov na scenu« [Wie ich auf die Bühne kam], in: <http://www.yusypovych.com/ukr/vidomi-ukrajinski-operni-spivaky- Mentsynskyj/>, 27.11.2012.

(Une liste des chanteurs wagnériens les plus célèbres figure en Annexe, voir ci-après)

Une dernière condition essentielle à la réussite des représentations des opéras de Wagner résidait dans l’engagement passionné de fervents défenseurs de son art – et cela ne concerne pas seulement les chanteurs, mais également les directeurs et metteurs en scène des théâtres locaux. En premier lieu, il convient de mentionner Aleksandr Bandrowski (1860–1913). Non seulement ténor héroïque et directeur du théâtre de Lemberg, il traduisit aussi les opéras de Wagner en polonais. Son enthousiasme pour Wagner était tel qu’au début du XXᵉ siècle, il fit imprimer, à ses frais, ses traductions polonaises de l’intégralité de la Tétralogie, de Tristan et Isolde et des Maîtres Chanteurs. Toutes les représentations qu’il chanta et dirigea s’appuyèrent exclusivement sur ses propres traductions et furent données, comme il était alors d’usage, dans la langue nationale, le polonais. Les fonds considérables nécessaires à ces représentations furent réunis sans grande difficulté par des entrepreneurs enthousiastes de Lemberg, une ville prospère.

Une autre figure marquante de la réception de Wagner fut l’Autrichien polonisé Ludwik Heller (1865–1926). Juriste de formation, il ne pratiqua jamais son métier et se lança dans une carrière de critique théâtral. En 1890, il organisa, avec Aleksandr Bandrowski, une saison d’opéra à Cracovie. De 1896 à 1900, puis de 1906 à 1918, il dirigea les scènes de Lemberg, d’abord à la tête du Théâtre Skarbek, puis du tout nouveau Théâtre municipal. Pendant ce temps, dans les premières années suivant son ouverture, un autre grand nom de la scène, Tadeusz Pawlikowski (1861–1915), occupa un rôle central au Théâtre municipal. Metteur en scène d’exception et entrepreneur visionnaire, il insuffla un esprit progressiste au théâtre en y produisant des pièces et des opéras contemporains. Son plus grand défi fut la mise en scène des opéras de Wagner, notamment d’une partie de L’Anneau du Nibelung, qu’il mena à bien avec succès : La Walkyrie (1903, 1906), Lohengrin (1901, 1906), Le Vaisseau fantôme (1902, 1906).

Dans l’ensemble, à la fin du XIXᵉ et au début du XXᵉ siècle, les conditions étaient particulièrement favorables à l’accueil enthousiaste des œuvres de Richard Wagner à Lemberg : une longue tradition lyrique, un goût prononcé pour le théâtre musical, des chanteurs et chanteuses hautement qualifiés, un opéra bien équipé et attrayant, des organisateurs habiles, ainsi qu’une disposition intellectuelle générale réceptive aux contenus allégoriques et mythologiques d’œuvres telles que Tannhäuser, Lohengrin et L’Anneau du Nibelung. Mieux encore, ces opéras répondaient aux attentes et aux convictions dominantes de l’époque.

L’influence écrasante de Wagner sur la culture musicale galicienne, surpassant de loin celle d’autres compositeurs européens, peut être analysée sous divers aspects :

- Les représentations des opéras de Wagner à Lemberg, en particulier entre 1867 et 1935 ;

- Les critiques et comptes rendus des représentations dans la presse locale et la littérature musicale ;

- Les chanteurs wagnériens issus de Lemberg, leur répertoire wagnérien et leur carrière internationale ;

- L’enseignement de l’œuvre de Wagner au sein du Conservatoire de Lemberg ;

- L’influence de Wagner sur la création des compositeurs galiciens ;

- Les recherches musicologiques menées à Lemberg sur Wagner ;

- La réception de Wagner à Lemberg à l’époque soviétique et postsoviétique.

Tous ces sujets sont bien trop vastes et riches en matériaux pour être traités ici de manière exhaustive. Néanmoins, quelques remarques esquissées sur la réception de Wagner à Lemberg suivront.

Le premier thème, la documentation des représentations wagnériennes, est abordé dans les travaux d’Anna Wypych-Gawrońska, qui a recensé le répertoire des théâtres d’opéra et d’opérette à Lemberg entre 1872 et 191812Anna Wypych-Gawrońska, Lwowski Teatr operowy i operetkowy w latach 1872–1918 [Das Lemberger Opern- und Operettentheater in den Jahren 1872 –1918], Kraków 1999.. De l’analyse approfondie de cette musicologue polonaise, on peut extraire des informations fondamentales sur les représentations des opéras de Wagner, qui en attestent l’importance centrale. La période allant de 1776 à 2001 dans les théâtres de Lemberg a été documentée par la musicologue ukrainienne Oxana Palamartchuk13Oksana Palamarčuk, Muzyčni wystavy l’vivs’kih teatriv [Musikaufführungen der Lemberger Theater] (1776 – 2001), L’viv 2007, S. 448. Siehe auch: dies., Tvory Richarda Wagnera na l’vivs’kij sceni [Die Werke von Richard Wagner auf der Lemberger Bühne], Lviv 2003, S. 11–15.. Ces travaux majeurs sont complétés par d’autres recherches menées par Jerzy Gott14Das österreichische Theater in Lemberg im 18. und 19. Jahrhundert. Aus dem Theaterleben der Vielvölkermonarchie, 2 volumes., Wien 1997., Stefania Pawlyschyn15Die Geschichte einer Karriere (Iryna Malaniuk), Lviv 1994., Magdalena Dziadek16Polnische Musikkritik in Jahren 1890 –1914, Katowice, 2002. et Krzysztof Skwierczyński17»Dzieło Ryszarda Wagnera w Polsce przełomu XIX i XX wieku« [Das Werk Richard Wagners in Polen an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert], in: Trubadur: Biuletyn [Troubadour: Bulletin] 4, Heft 9 (1998)., qui ont éclairé des événements clés de l’histoire théâtrale. Une source particulièrement féconde demeure la presse contemporaine, qui livre un précieux témoignage de l’époque.

Le premier opéra de Wagner à être représenté à Lemberg fut Tannhäuser, en 1865, au Théâtre Skarbek, dans sa langue originale. La presse nota à ce sujet : « L’opéra connut un succès plutôt modeste. »18Skwierczyński, »Dzieło Ryszarda Wagnera«, S. 5. Jusqu’en 1872, il existait encore à Lemberg une troupe de théâtre germanophone, dirigée de 1860 à 1865 par Mieczysław Schmidt, qui fit de Tannhäuser sa dernière mise en scène. Ce n’est que douze ans plus tard, en 1877, que Lohengrin fut porté sur scène, cette fois par la troupe polonaise dirigée par Jan Dobrzański, chanté en italien sous la baguette de Henryk Jarecki. La représentation suscita un vif écho : lors d’une séance du parlement galicien, où l’on débattait d’une augmentation de la subvention allouée au théâtre, on fit valoir l’argument suivant : « [Le théâtre] a à son répertoire tous les chefs-d’œuvre italiens, français et allemands », et la mise en scène de Lohengrin fut saluée comme son accomplissement le plus notable19 Wypych-Gawrońska, Lwowski Teatr operowy i operetkowy, S. 31. En 1883, une nouvelle production de Tannhäuser vit le jour, cette fois en langue polonaise.

Le premier opéra de Wagner à être représenté à Lemberg fut Tannhäuser, en 1865, au Théâtre Skarbek, dans sa langue originale. La presse nota à ce sujet : « L’opéra connut un succès plutôt modeste. »18Skwierczyński, »Dzieło Ryszarda Wagnera«, S. 5. Jusqu’en 1872, il existait encore à Lemberg une troupe de théâtre germanophone, dirigée de 1860 à 1865 par Mieczysław Schmidt, qui fit de Tannhäuser sa dernière mise en scène. Ce n’est que douze ans plus tard, en 1877, que Lohengrin fut porté sur scène, cette fois par la troupe polonaise dirigée par Jan Dobrzański, chanté en italien sous la baguette de Henryk Jarecki. La représentation suscita un vif écho : lors d’une séance du parlement galicien, où l’on débattait d’une augmentation de la subvention allouée au théâtre, on fit valoir l’argument suivant : « [Le théâtre] a à son répertoire tous les chefs-d’œuvre italiens, français et allemands », et la mise en scène de Lohengrin fut saluée comme son accomplissement le plus notable19 Wypych-Gawrońska, Lwowski Teatr operowy i operetkowy, S. 31. En 1883, une nouvelle production de Tannhäuser vit le jour, cette fois en langue polonaise.

En 1896, Ludwik Heller prit la direction du théâtre et fit de la représentation des opéras de Wagner l’une de ses priorités. Dès sa première saison, il retravailla les mises en scène existantes et entreprit la production d’autres œuvres de Wagner. La municipalité de Lemberg appuya son initiative en lui octroyant une subvention de 5000 couronnes20Palamarčuk, Twory Richarda Wagnera, S. 12.. Durant les quatre années suivantes, Tannhäuser et Lohengrin furent joués dans une nouvelle mise en scène, et en 1898, Rienzi connut sa première représentation à Lemberg.

Lors du concours pour la direction du nouveau Théâtre municipal, c’est Tadeusz Pawlikowski, excellent metteur en scène, qui l’emporta. Il poursuivit l’engagement de Heller envers l’opéra wagnérien et mit en scène plusieurs œuvres majeures : en 1901, une nouvelle production de Lohengrin ; en 1902, Le Vaisseau fantôme pour la première fois ; en 1903, La Walkyrie et L’Or du Rhin, soit deux parties de la Tétralogie en une seule année21Ibidem.. En 1906, Ludwik Heller reprit la direction du théâtre et poursuivit avec constance son travail en faveur de Wagner. Il ajouta au répertoire wagnérien déjà existant de nouvelles productions : Siegfried en 1907 (dans la traduction polonaise d’Aleksandr Bandrowski), L’Or du Rhin en 1908 et Le Crépuscule des dieux en 191122Selon Skwierczyński (*« Dzieło Ryszarda Wagnera »*, p. 5), Rheingold n’a été créé qu’en 1910..

L’œuvre de Wagner trouvait aussi sa place dans la vie musicale de Lemberg en dehors de la scène lyrique. Mieczysław Sołtys, directeur de la Société musicale galicienne, présenta en 1901 une version concertante de Tristan et Isolde. Des extraits d’opéras de Wagner figuraient régulièrement aux programmes des concerts philharmoniques, et Ludwik Heller, lorsqu’il fut contraint d’abandonner la direction du théâtre en 1900, prit la tête de la nouvelle Philharmonie, où il programma fréquemment les œuvres du maître de Bayreuth23Leszek Mazepa / Teresa Mazepa, Šlâch do muzyčnoï akademiï u L’vovi, T. 1: Vid doby mis’kih muzykantiv do Konservatoriï (poč. XV st.–do 1939 r.) [Der Weg zur Musikakademie in Lviv, Bd. 1: Von der Zeit der Stadtmusiker zum Konservatorium (Anfang des 15. Jahrhunderts bis 1939)], L’viv 2003, S. 181. .

Les représentations de Wagner à Lemberg suscitèrent des débats aussi enflammés que dans le reste de l’Europe. Des affrontements virulents opposèrent les conservateurs aux progressistes : les premiers défendaient une orientation plus nationaliste, tandis que les seconds prônaient une ouverture plus européenne. Ces controverses occupèrent une place centrale dans les journaux de Lemberg. Un exemple particulièrement frappant nous est donné par une critique parue en 1898 dans les Wiadomości Artystyczne (Nouvelles artistiques), à propos de la mise en scène viennoise du Ring. Le Dr Leon Gruder y relatait la première viennoise de la Tétralogie et portait un regard critique sur le niveau du public :

« […] Une partie de la presse locale s’était initialement opposée au projet de la direction de présenter l’intégralité de l’Anneau, sans coupures. Un calendrier de six jours paraissait trop resserré, et l’on estimait que les exigences de patience, de concentration et de capacité d’écoute imposées au public étaient excessives. Mais il s’avéra rapidement que ces doutes étaient infondés, car le public accueillit avec un enthousiasme débordant l’occasion d’appréhender le plus grand chef-d’œuvre du musicien-poète dans son enchaînement cyclique, écoutant avec une attention soutenue chaque volet de la trilogie, pénétrant ses profondeurs mystérieuses et suivant avec exaltation chaque note, chaque pensée musicale. » 24 Leon Gruder, Pierścień Nibelunga Ryscharda Wagnera [Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner] (Wiadomości Artystyczne [Künstlerische Nachrichten], Nr. 27), Lwów 10. października [Oktober] 1898.

Les réactions passionnées à Lemberg témoignaient de l’actualité brûlante des œuvres de Wagner dans un contexte sociétal bien précis.

Cette actualité exerçait une forte attraction sur les artistes, car elle leur garantissait une position sociale exceptionnelle. C’est dans ce contexte que s’explique le succès de l’école vocale de Lemberg et la floraison de nombreux interprètes wagnériens issus de ses rangs. Pourtant, les œuvres de Wagner n’étaient pas au centre de la formation. Le parcours habituel d’un chanteur passait par une formation initiale au Conservatoire de Lemberg, suivie d’études auprès des meilleurs professeurs d’Europe, qui enseignaient aussi l’art du chant wagnérien.

Ainsi, Aleksandr Bandrowski étudia d’abord en 1881-1882 à Milan auprès de Sangiovanni, puis à Vienne sous la direction de Salvi, qui fit de lui un Heldentenor wagnérien de premier plan. Salomea Kruschelnytska, après avoir suivi les cours de Walery Wysocki à Lemberg, poursuivit en 1895 son apprentissage à Vienne avec Josef Gänsbacher, qui travailla également avec elle des rôles wagnériens. Modest Mentsynski, après sa formation auprès de Wysocki, poursuivit ses études vocales à Cologne avec Julius Stockhausen entre 1899 et 1901. Quant à la Kammersängerin Irena Malaniuk, elle fut formée à Lemberg par Adam Didur entre 1937 et 1939, avant de partir en 1944 à Vienne où elle se perfectionna auprès d’Anna von Mildenburg. De tels exemples pourraient être multipliés à l’infini.

Le talent artistique des chanteuses et chanteurs de Lemberg était reconnu à sa juste valeur. Les journaux et revues allemandes et polonaises de la ville, en particulier les publications proches des milieux wagnériens, regorgeaient d’éloges sur leurs prestations. Au-delà du chant, la mise en scène, la scénographie et l’exécution musicale dans son ensemble faisaient également l’objet de critiques approfondies et d’évaluations professionnelles. Lemberg ne pouvait être considérée comme une province reculée : elle était au contraire un centre florissant de la vie musicale européenne. À l’exception de la première représentation de Tannhäuser en 1865, les chanteurs de Lemberg se montrèrent à la hauteur des exigences des rôles wagnériens. Le succès de Wagner dans la vie musicale professionnelle de la ville stimula également les cercles d’amateurs, qui s’intéressèrent à son œuvre. Les orchestres amateurs jouaient principalement des ouvertures, et plus rarement des fragments instrumentaux de ses opéras. Quant aux chœurs de passionnés, ils appréciaient tout particulièrement l’interprétation des chœurs wagnériens sélectionnés.

La présence des œuvres de Wagner dans la vie musicale de Lemberg eut une influence directe sur les compositeurs locaux, qui se confrontèrent à son modèle dans leurs propres créations. Parmi eux, deux figures majeures émergent : le compositeur polonais Adam Sołtys et son homologue ukrainien Stanislav Ludkewycz. Dès les premières décennies du XXᵉ siècle, ils fondèrent ensemble une véritable école régionale de composition, principalement axée sur la musique symphonique. Wagner leur servit de modèle, avec sa richesse orchestrale, son langage harmonique et sa maîtrise du contrepoint. Ludkewycz partageait en outre la vision du monde de Wagner, transposant ses idées essentielles à la musique nationale ukrainienne. Ses poèmes symphoniques sont imprégnés d’un symbolisme messianique, comme en témoignent Mojsej (Moïse), Kameniari (Les Briseurs de pierre) et Wesnianky (Chants de printemps), où l’on perçoit clairement l’influence du Ring, et plus particulièrement de la Chevauchée des Walkyries. Le langage harmonique et orchestral de son style symphonique s’apparente ainsi étroitement au modèle wagnérien. De même, les symphonies de Sołtys révèlent des parallèles avec l’orchestration et l’harmonie de Wagner, bien qu’il ait évité les idées esthético-philosophiques et la symbolique mystique du maître de Bayreuth.

Pendant plus de cinquante ans, Wagner demeura en Galicie – et plus particulièrement à Lemberg – une référence incontournable dans la création musicale. La compréhension et l’amour de sa musique étaient considérés comme le signe d’une grande intelligence et d’un goût esthétique raffiné, et cette affinité wagnérienne témoignait d’une appartenance à l’élite culturelle et sociale.

Après 1939, cependant, la perception de Wagner changea radicalement. Sous l’ère soviétique, son œuvre fut jugée de manière ambivalente à travers le prisme du marxisme. D’un côté, le jeune Wagner était admiré comme un révolutionnaire et un adepte de la philosophie matérialiste de Ludwig Feuerbach, d’autant plus qu’il avait été persécuté pour sa participation au soulèvement de mai 1849 à Dresde et contraint à l’exil en Suisse. De l’autre, son instrumentalisation par le Troisième Reich, qui en fit l’un des compositeurs les plus vénérés, ainsi que le caractère idéologique du Festival de Bayreuth sous le nazisme, firent de lui une figure indésirable, bannie des scènes soviétiques.

À Lemberg, cette réprobation fut encore accentuée par une nouvelle mise en scène d’un opéra de Wagner en pleine Seconde Guerre mondiale. Le 14 novembre 1942, une production du Vaisseau fantôme fut donnée au Théâtre municipal, sous la direction scénique de Wolodymyr Blawats’kyj25Wolodymyr Blawats’kyj, de son vrai nom Wolodymyr Tratsch (1900–1953), était un acteur et metteur en scène ukrainien qui travailla en Galicie durant l’entre-deux-guerres, avant d’émigrer aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Il y dirigea une station de radio ukrainienne à Philadelphie. En 1943, il fut le premier metteur en scène ukrainien à monter une représentation de Hamlet de Shakespeare à Lemberg. et la baguette de Fritz Weidlich. Des musiciens allemands, autrichiens et ukrainiens participèrent à cette représentation, dont les six soirées furent exclusivement réservées aux « Allemands et alliés du Reich »26 Palamarčuk, Twory Richarda Wagnera, S. 14..

D’une manière générale, les œuvres de Wagner furent largement exclues du répertoire des opéras soviétiques. Seule la maison d’opéra de Riga fit exception à cette règle, tandis qu’en Ukraine, elles restèrent des cas isolés. C’est pourquoi la première de Tannhäuser au Théâtre municipal de Lemberg27À l’époque, Ivan Franko ; depuis 2000, Salomea Krushelnytska. en 1977, suivie d’une nouvelle mise en scène en 1986 sous la direction d’Igor Latsanytch (1935-2003), constitua un événement musical remarquable. Cette représentation, dans le contexte culturel et politique du socialisme développé, fut si extraordinaire qu’elle mérite une analyse plus approfondie.

L’idée de cette représentation de Tannhäuser naquit d’un hasard que certains, à l’occasion, interprétèrent comme une coïncidence mystique28Cette histoire de la seule première « soviétique » d’un opéra de Wagner m’a été racontée dans tous ses détails par la veuve de Latsanytch, la chanteuse Professeure Ludmyla Boshko. Elle demeure inédite jusqu’à présent.. En 1973, le bâtiment du théâtre fit l’objet d’une vaste rénovation29C’était la première rénovation depuis l’inauguration, soit environ 70 ans plus tard.. Lors des préparatifs des travaux, on retrouva dans les sous-sols les anciennes partitions, épargnées par les rats. Igor Latsanytch, en feuilletant ces pages rongées par le temps, tomba sur une ancienne partition allemande de Tannhäuser, sans doute celle de la représentation de 1865. Celle-ci contenait des coupures qui rappelaient celles imposées autrefois par la commission théâtrale viennoise. Cette découverte inespérée enflamma l’enthousiasme de Latsanytch. Il décida de remettre en scène Tannhäuser dans cette ancienne version, renouant ainsi avec la tradition wagnérienne de Lemberg.

Toutefois, en Union soviétique, toutes les œuvres lyriques devaient être interprétées en russe, et à Lemberg, elles pouvaient aussi l’être en ukrainien. Pour obtenir l’autorisation de représenter Wagner, déjà une entreprise périlleuse en soi, il était essentiel d’agir avec prudence et diplomatie, en adaptant le livret de façon à ne pas heurter la censure communiste. Latsanytch confia cette tâche à Boris Ten, poète et philologue réputé pour être le meilleur traducteur ukrainien30Borys Ten, de son vrai nom Mykola Khomytschevsky (1897–1983), était un poète et philologue ukrainien. Il parlait couramment le polonais, le grec, le latin, l’allemand, le français, le tchèque et le russe ; il exerça à de nombreuses reprises comme traducteur. En tant que prêtre orthodoxe, il fut persécuté par le régime stalinien entre 1930 et 1936 et déporté en Sibérie. Par la suite, il reprit son activité de traducteur et enseigna le latin à l’Institut pédagogique de Jytomyr.. Lui seul pouvait produire une version de Tannhäuser à la fois fidèle et idéologiquement neutre. Le stratagème réussit : le texte de Ten fut approuvé par le département idéologique du comité du Parti.

Pour s’assurer définitivement les faveurs des censeurs, Latsanytch proposa en parallèle la mise en scène d’une œuvre musicalement « plus sûre » sur le plan idéologique : Dix jours qui ébranlèrent le monde, une pièce du compositeur Mark Karminski, inspirée du roman de John Reed et exaltant la révolution d’Octobre 1917, où Lénine apparaissait lui-même, bien que muet. Cette habile manœuvre porta ses fruits : les répétitions de Tannhäuser purent commencer.

D’après Ludmyla Boshko, épouse du chef d’orchestre et interprète d’Elisabeth, l’incertitude plana sur toute la période des répétitions, qui dura plus de six mois. La première devait initialement avoir lieu le 20 avril 1977, mais lorsque l’on s’aperçut qu’il s’agissait de l’anniversaire d’Adolf Hitler, la représentation fut avancée au 21 mars 197731Palamarčuk, Twory Richarda Wagnera, S. 15..

À cette époque, le théâtre pouvait compter sur des chanteurs wagnériens de premier plan : Wolodymyr Ihnatenko dans le rôle de Tannhäuser, Ludmyla Boshko en Elisabeth, et Nina Tytschynska en Vénus. Les décors, conçus par Jewhen Lysyk, étaient remarquables, et surtout, sous la direction d’Igor Latsanytch, l’interprétation atteignit une ampleur romantique d’une rare expressivité. La production fut jouée 44 fois et présentée également à Kiev et Odessa.

Pourtant, malgré les éloges de la critique musicale, la réputation de cette Tannhäuser de Lemberg resta marquée par le soupçon d’une certaine « insoumission idéologique ». L’anecdote suivante témoigne de cette méfiance : lorsqu’au cours d’une représentation, le premier secrétaire du comité du Parti aperçut sur scène la grotte de Vénus et ses prêtresses vêtues de costumes jugés trop légers, il interpella Latsanytch en lui demandant si cette scène devait être aussi indécente. Le rusé chef d’orchestre lui répondit : « Mais c’est ainsi que c’est écrit dans la partition. »

Indéniablement, dans les années 1970-1980, une représentation de Tannhäuser ne relevait pas d’un simple événement artistique. Elle était perçue par l’intelligentsia galicienne comme un acte de liberté intérieure face à l’idéologie dominante. Malheureusement, cette exception brillante demeura un cas isolé dans l’histoire de l’Opéra de Lemberg après la Seconde Guerre mondiale.

Après 1991, avec l’indépendance de l’Ukraine, les justifications idéologiques contre Wagner disparurent, mais d’autres obstacles surgirent. Non seulement une politique culturelle conservatrice et limitée entrava toute renaissance wagnérienne, mais des facteurs plus pragmatiques y contribuèrent également. L’exode des meilleurs chanteurs professionnels, qui firent carrière en Europe de l’Ouest et sur les grandes scènes mondiales, affaiblit considérablement les capacités de production locales. Parmi eux, il faut citer Zorjana Kušpler, soliste de l’Opéra d’État de Vienne, Sofia Solovej et Roman Trochymuk, ainsi que de nombreux autres. Par ailleurs, la situation financière catastrophique de l’Opéra eut un effet désastreux, empêchant toute relance de la tradition wagnérienne et reléguant dans l’oubli son prestigieux passé.

Cependant, l’histoire de la réception de Wagner en Galicie et à Lemberg est loin d’être achevée. L’intérêt pour son héritage perdure, nourri aujourd’hui par les nouvelles technologies et les médias. Peu à peu, certaines traditions refont surface, notamment avec l’intégration de fragments d’opéras wagnériens dans les concerts philharmoniques et les événements Hala-Konzerte.

En 2008, un événement théâtral d’envergure intitulé Richard Wagner à Lemberg, avec un final solennel, fut organisé sous la forme d’un happening, dans un style rappelant le festival de la bière bavarois, une manifestation culturelle globalisée et festive.

Depuis 1997, Lemberg abrite une Société Richard Wagner, dirigée par Bogdan et Lesia Kotiuk, tous deux diplômés de l’Académie musicale Lyssenko. On peut espérer que les conditions en amélioration permettront enfin le retour des opéras de Wagner sur la scène de Lemberg.

Pour l’année du Jubilé en 2013, une production de Lohengrin [fut donnée], rencontrant le même succès que celle donnée il y a plus d’un siècle, lorsque Richard Wagner laissa une empreinte indélébile sur la culture musicale de Lemberg.

LK / SP

Annexe 1 : liste d’interprètes wagnériens :

- Bandrowski-Sas, Aleksander (1860–1913) : Lohengrin, Tannhäuser, Siegfried, Tristan (Tristan und Isolde), Siegmund (Die Walküre), Stolzing (Die Meistersinger von Nürnberg)

- Bohuss-Hellerowa, Irena (1878–1926) : Elsa (Lohengrin)

- Boshko, Ludmyla (1941) : Elisabeth (Tannhäuser)

- Dašak, Anna (1938) : Elisabeth (Tannhäuser)

- Didur, Adam (1874–1946) : Klingsor (Parsifal)

- Didyk, Tamara (1935) : Elisabeth (Tannhäuser)

- Florjański, Władysław (Florian Koman, Kohmann) (1854–1911) : Lohengrin

- Gembarzewska-Zawojska, Maria (1878–1951) : Woglinde (Das Rheingold)

- Gušalewyč, Jewhen (1864–1907) : Lohengrin

- Ihnatenko, Wolodymyr (1940–2010) : Tannhäuser

- Korolewicz-Waydowa, Janina (1876–1955) : Elsa (Lohengrin), Senta (Der fliegende Holländer)

- Kruschelnitska, Anna (1887–1965) : Sieglinde (Die Walküre), Elisabeth (Tannhäuser)

- Kruschelnitska, Salomea (1872–1952) : Elsa (Lohengrin), Elisabeth (Tannhäuser), Isolde (Tristan und Isolde), Brünnhilde (Die Walküre, Siegfried, Götterdämmerung)

- *Kušpler, Zorjana (1975) : Norn (Götterdämmerung), Erda (Das Rheingold), Mary (Der fliegende Holländer), Schwertleite (Die Walküre)

- Lopatynska, Filomena (1873–1940) : Elsa (Lohengrin)

- Malaniuk, Irena (1919–2009) : Fricka (Die Walküre, Rheingold), Brangäne (Tristan und Isolde), Magdalene (Die Meistersinger von Nürnberg), Vénus (Tannhäuser), Mary (Der fliegende Holländer)

- Mann, Jozef (1887–1921) : Parsifal, Tristan (Tristan und Isolde), Lohengrin

- Mencynski, Modest (1875–1935) : Lohengrin, Tannhäuser, Parsifal, Siegfried (Siegfried, Götterdämmerung), Tristan (Tristan und Isolde), Mime (Das Rheingold), Siegmund (Die Walküre), Stolzing (Die Meistersinger von Nürnberg), Erik (Der fliegende Holländer)

- Mokrzycka, Maria (1882–1971) : Sieglinde (Die Walküre), Eva (Die Meistersinger von Nürnberg)

- Mossoczy, Zygmunt (1888–1962) : Siegmund (Die Walküre)

- Prokopowycz-Orlenko, Roman (1882–1962) : Fasolt (Das Rheingold), Wotan (Die Walküre)

- Wrabel, Aleksandr (1931–2002) : Wolfram (Tannhäuser)

- Zboińska-Ruszkowska, Helena (1877–1948) : Elsa (Lohengrin), Sieglinde (Die Walküre)

Lewicki, Mykola (1870–1944) : metteur en scène de l’opéra Der fliegende Holländer

Annexe 2 : Représentations wagnériennes au Théâtre municipal de Lemberg (1901–1916), recensées par Olga Osadcia (liste donnée ici en allemand)

1901:26II,28II,6III,16III,24III,28III,3VII

Lohengrin. Kapellmeister Francesco Spetrino.

Heinrich der Vogler, deutscher König – Jeromin, Lohengrin– Warmuth, 3 VII Bandrowski, Elsa von Brabant – Strassern, 24 III und 3 VII – Ruszkowska, Friedrich von Telramund, brabantischer Graf – Szymański, Ortrud, Friedrichs Gemah- lin – Kasprowiczowa, 3 VII – Monteleone, Der Heerrufer des Königs – Ludwig, Vier Edelknaben – Kliszewska, Łopatyńska, Schuppówna, Kwiatopolska, vier brabantische Edle – Jasiński, Schmidt, Kornażyński, Wagner.

1901: 27 XI, 3 XII

1902:14I,27I,5IV

Lohengrin. Kapellmeister Francesco Spetrino.

Heinrich der Vogler, deutscher König – Jeromin, Lohengrin – Bandrowski, 14, 27 I Guszalewicz, Elsa von Brabant – Bohuss, von 14 I Ruszkowska, Friedrich von Telramund, brabantischer Graf – Szymański, Ortrud, Friedrichs Gemahlin – Kasprowiczowa, Der Heerrufer des Königs – Ludwig, Vier Edelknaben – Kliszewska, Łopatyńska, Ludkiewicz, Kwiatopolska, vier brabantische Edle – Jasiński, Schmidt, Kornażyński, Wagner.

1902: 6 II (Premiere), 8 II, 11 II, 13 II, 15 II, 23 II, 17 III, 31III,3IV

Der fliegende Holländer. Übersetzt ins Polnische von Teodor Mianowski. Kapellmeister Francesco Spetrino.

Daland, ein norwegischer Seefahrer – Jeromin, Senta, seine Tochter – Ruszkowska, 23 II, 17 III Strassern, Erik, ein Jäger – Guszalewicz, ab 17 III Drzewiecki, Mary, Sentas Amme – Kasprowiczowa, Der Steuermann Dalands – Drzewiecki, ab 17 III Krzemieński, Der Holländer – Szymański.

1903: 14 III, 25 III

Der fliegende Holländer. Übersetzt ins Polnische von Teodor Mianowski. Kapellmeister Francesco Spetrino.

Daland, ein norwegischer Seefahrer – Jeromin, Senta, seine Tochter – Gembarzewska, Erik, ein Jäger – Malawski, Mary, Sentas Amme – Kasprowiczowa, Der Steuermann Dalands – Czerwiński, Der Holländer – Szymański.

1903:6XI,10XI,12XI,14XI,16XI,18XI,22XI,26XI

Die Walküre. Schauspielleiter J. Chodakowski, Kapellmeister Francesco Brunetto, neue Dekorationen aus der Theaterwerkstatt unter der Leitung von Maler St. Jasieński, neue Kostüme aus der Theaterwerkstatt von Wacław Valenta.

Siegmund – Bandrowski, Hunding – Mossoczy, Wotan – Zawiłowski, Sieglinde – Korolewicz-Waydowa, Brünnhilde – Gembarzewska, Fricka – Kasprowiczowa, ab 22 XI Uzarska, Die Walküren: Gerhilde – Miłowska, Ortlinde – Łęska, Wal- traute – Porecka, Schwertleite – Markówna, Helmwige – Łopatyńska, Siegrune – Tracikiewicz, Grimgerde – Okońska, Rossweisse – Karska.

1906:16I,24I,29I,14II,1III,13III,27III

Lohengrin. Schauspielleiter W. Grąbczewski, Kapellmeister A. Ribera.

Heinrich der Vogler, deutscher König – Mossoczy, von 14 II Jeromin, Lohengrin – Bandrowski, Elsa von Brabant – Koro- lewicz-Waydowa, 14 II, 1 III Boyer, Friedrich von Telramund, brabantischer Graf – Szymański, Ortrud, Friedrichs Gemahlin – Oleska, Der Heerrufer des Königs – Okoński, Vier Edel- knaben – Miłowska, Łopatyńska, Ostrowska, vier brabanti- sche Edle – Jasiński, Schmidt, Kornażyński, Lehrer.

1906: 9 II, 11 II, 24 III, 30 III

Die Walküre. Schauspielleiter J. Chodakowski, Kapellmeister Ludwik Czelański, von 24 III A. Ribera.

Siegmund – Bandrowski, Hunding – Mossoczy, Wotan – Zawiłowski, Sieglinde – Korolewicz-Waydowa, Brünnhilde – Gembarzewska, Fricka – Kasprowiczowa, ab 22 XI Uzars- ka, Die Walküren: Gerhilde – Miłowska, Ortlinde – Łęska, Waltraute – Porecka, Schwertleite – Markówna, Helmwige – Łopatyńska, Siegrune – Tracikiewicz, Grimgerde – Okońska, Rossweisse – Karska.

1906: 15 III, 18 III

Der fliegende Holländer. Übersetzt ins Polnische von Teodor Mianowski. Schauspielleiter W. Grąbczewski. Kapellmeister A. Ribera.

Daland, ein norwegischer Seefahrer – Jeromin, Senta, seine Tochter – Gembarzewska, Erik, ein Jäger – Florjański, Mary – Kasprowiczowa, Der Steuermann Dalands – Czerwiński, Der Holländer – Szymański.

1906: 29 XI, 1 XII, 4 XII, 6 XII, 9 XII, 16 XII 1907:1I,17I,2II,1IV

Tannhäuser. Regisseur Wł. Antoniewski, Dirigent A. Ribera, neue Dekorationen aus der Theaterwerkstatt unter der Lei- tung von Maler St. Jasieński, neue Kostüme aus der Theater- werkstatt von W. Valenta.

Hermann, Landgraf von Thüringen – Mossoczy, Tannhäuser – Bandrowski, Ritter-Sänger: Wolfram von Eschenbach – Lud- wig, Walter von der Vogelweide – Malawski, Biterolf – Za- remba, Heinrich der Schreiber – Sulikowski, Reinmar von Zweter – Jeliński, Elisabeth, Nichte des Landgrafen – Bohuss, Venus – Gembarzewska, Ein junger Hirt – Hendrichówna.

1906: 13 XII

1907:12I,27I

Lohengrin. Regisseur Wł. Antoniewski, Dirigent A. Ribera, neue Dekorationen im ersten und letzten Akt von Z. Balk.

Heinrich der Vogler, deutscher König – Mossoczy, Lohen- grin – Bandrowski, Elsa von Brabant – Bohuss, Friedrich von Telramund, brabantischer Graf – Ludwig, Ortrud, Friedrichs Gemahlin – Oleska, Der Heerrufer des Königs – Okoński, Vier Edelknaben – Di-Doi, Brzozowska, Markówna, Ostrowska, vier brabantische Edle – Patiuszenko, Jeliński, Lehrer, Fedyczkowski.

1907:5II,7II,10II

Die Walküre. Regisseur Wł. Antoniewski, Dirigent A. Ribera, neue Dekorationen aus der Theaterwerkstatt unter der Lei- tung von Maler St. Jasieński, neue Kostüme aus der Theater- werkstatt von Wacław Valenta.

Siegmund – Bandrowski, Hunding – Mossoczy, Wotan – Okoński, Sieglinde – Collignon, Brünnhilde – Gembar- zewska, Fricka – Oleska, Die Walküren: Gerhilde – Miłowska, Ortlinde – Hendrich, Waltraute – Mokrzycka, Schwertleite – Marek, Helmwige – Łopatyńska, Siegrune – Schupp, Grim- gerde – Kasprowiczowa, Rossweisse – Jarosz.

1907:21II,26II,2III,7III,27III,7IV

Siegfried. Regisseur Wł. Antoniewski, Dirigent A. Ribera, neue Dekorationen aus der Theaterwerkstatt unter der Leitung von Maler St. Jasieński.

Siegfried – Bandrowski, Mime – Malawski, Wotan – Okoński, Alberich – Ludwig, Fafner – Jeliński, Erda – Marek, Brünnhilde – Gembarzewska, Stimme des Waldvogels – Hendrichów- na.

1907:22X,26X

Die Walküre. Regisseur Wł. Floryański, Dirigent A. Ribera. Siegmund – Dygas, Hunding – Tarnawski, Wotan – Okoński, Sieglinde – Zboińska-Ruszkowska, Brünnhilde – Wisting, Fricka – Markówna, Die Walküren: Gerhilde – Miłowska, Ortlinde – Hendrich, Waltraute – Mokrzycka, Schwertleite – Markówna, Helmwige – Łopatyńska, Siegrune – Schupp, Grimgerde – Kasprowiczowa, Rossweisse – Lachowska.

1908:16I,19I,31III

Lohengrin. Regisseur Wł. Floryański, Dirigent A. Ribera.

Heinrich der Vogler, deutscher König – Mossoczy, 31 III Di- dur, Lohengrin – Bandrowski, Elsa von Brabant – Bohuss, Friedrich von Telramund, brabantischer Graf – Ludwig, Ortrud, Friedrichs Gemahlin – Wisting, Der Heerrufer des Königs – Okoński, 19 I Paszkowski, Vier Edelknaben – Lachowska, Brzozowska, Markówna, Ostrowska, vier brabantische Edle – Patiuszenko, Jeliński, Lehrer, Fedyczkowski.

1908:25I,30I,14III,22III

Tannhäuser. Regisseur Wł. Floryański, Dirigent A. Ribera. Hermann, Landgraf von Thüringen – Mossoczy, Tannhäuser – Bandrowski, Ritter-Sänger: Wolfram von Eschenbach – Lud- wig, Walter von der Vogelweide – Layman, Biterolf – Paszkowski, Heinrich der Schreiber – Hajek, Reinmar von Zweter – Jeliński, Elisabeth, Nichte des Landgrafen – Mokrzycka, 14 III, 22 III Orbellini, Venus – Gembarzewska, Ein junger Hirt – Hendrichówna.

1908:13II,15II,18II,20II,22II,27II,1III,19III,25III

Das Rheingold. Regisseur Wł. Floryański, Dirigent A. Ribera, neue Dekorationen aus der Theaterwerkstatt unter der Lei- tung von Maler St. Jasieński. Götter: Wotan – Okoński, Donner – Paszkowski, Froh – Hajek, Loge – Bandrowski, Die Nibelungen: Alberich – Ludwig, Mime – Miłosza, Riesen: Fasolt – Mossoczy, Fafner – Jeliński, Boginie, Fricka – Wisting, Freia – Szymanowska, Erda – Mar- kówna, Die Rheintöchter: Woglinde – Hendrichówna, Wellgunde – Lachowska, Flosshilde – Markówna.

1908: 1 XII, 6 XII

Lohengrin. Regisseur Wł. Floryański, Dirigent P. Stermicz.

Heinrich der Vogler, deutscher König – Tarnawski, Lohengrin – Męciński, Elsa von Brabant – Bohuss, Friedrich von Telramund, brabantischer Graf – Ludwig, Ortrud, Friedrichs Gemahlin – Oleska, Der Heerrufer des Königs – Paszkowski, Vier Edelknaben – Lachowska, 6 XII Dębicka, Brzozowska, Markówna, Ostrowska, vier brabantische Edle – Patiuszenko, Jeliński, Jasiński, Fedyczkowski.

1908: 15 XII, 19 XII

1909: 3 I

Tannhäuser. Regisseur Wł. Florjański, Dirigent P. Stermicz.

Hermann, Landgraf von Thüringen – Tarnawski, Tannhäuser – Męciński, Ritter-Sänger: Wolfram von Eschenbach – Ludwig, Walter von der Vogelweide – Layman, Biterolf – Paszkowski, Heinrich der Schreiber – Sulikowski, Reinmar von Zweter – Jeliński, Elisabeth, Nichte des Landgrafen – Bohuss, Venus – Sołłohub, ein junger Hirt – Hendrichówna.

1909:26I,4II,25II

Siegfried. Regisseur Wł. Antoniewski, Dirigent A. Ribera, neue Dekorationen aus der Theaterwerkstatt unter der Leitung von Maler St. Jasieński.

Siegfried – Męciński, Mime – Miłosza, Wotan – Okoński, Alberich – Ludwig, Fafner – Jeliński, Erda – Marek, Brünn- hilde – Korolewicz-Waydowa, Stimme des Waldvogels – Hen- drichówna.

1910: 12 XI, 27 XI

Lohengrin. Regisseur A. Okoński, Dirigent A. Ribera.

Heinrich der Vogler, deutscher König – Tarnawski, Lohengrin – Bandrowski, Elsa von Brabant – Bohuss, Friedrich von Telramund, brabantischer Graf – Szymański, Ortrud, Friedrichs Gemahlin – Oleska, Der Heerrufer des Königs – Paszkowski, Vier Edelknaben – Brzeska, Sawicka, H. Korska, Ostrowska, vier brabantische Edle – Sulikowski, Jeliński, Schmidt, Kara- siński.

1910:24XI,1XII,8XII

Das Rheingold. Regisseur A. Okoński, Dirigent A. Ribera, neue Dekorationen aus der Theaterwerkstatt unter der Leitung von Maler St. Jasieński.

Götter: Wotan – Okoński, Donner – Paszkowski, Froh – Łowczyński, Loge – Bandrowski, Die Nibelungen: Alberich – Szymański, Mime – Dobosz, Riesen: Fasolt – Tarnawski, Fafner – Jeliński, Göttinnen: Fricka – Wisting, Freia – Oleska, Erda – Tarnawska, Die Rheintöchter: Woglinde – Lewicka, Wellgunde – Lachowska, Flosshilde – Tarnawska.

1910: 10 XII, 13 XII

1911: 10 I

Die Walküre. Regisseur A. Okoński, Dirigent A. Ribera, neue Dekorationen aus der Theaterwerkstatt unter der Leitung von Maler St. Jasieński, neue Kostüme aus der Theaterwerkstatt von Wacław Valenta.

Siegmund – Bandrowski, Hunding – Tarnawski, Wotan – Okoński, Sieglinde – Lewicka, Brünnhilde – Oleska, Fricka – Lachowska, Die Walküren: Gerhilde – Sawicka, Ortlinde – Zacharska, Waltraute – Brzeska, Schwertleite – Korska, Helmwige – Makusz, Siegrune – Ostrowska, Grimgerde – Kaspro- wiczowa, Rossweisse – Lachowska.

1911:3I,7I,15I

Siegfried. Regisseur A. Okoński, Dirigent A. Ribera, neue Dekorationen aus der Theaterwerkstatt unter der Leitung von Maler St. Jasieński.

Siegfried – Bandrowski, Mime – Dobosz, Wotan – Okoński, Alberich – Szymański, Fafner – Jeliński, Erda – Tarnawska, Brünnhilde – Lewicka, Stimme des Waldvogels – Makusz.

1911:26I,28I,31I,4II,

Götterdämmerung. Regisseur Ludwik Heller, Dirigent A. Ribera, neue Dekorationen aus der Theaterwerkstatt unter der Leitung von Maler F. Wygrzywalski i Z. Balk.

Siegfried – Bandrowski, Gunther – Okoński, Hagen – Tar- nawski, Alberich – Jeliński, Brünnhilde – Oleska, Gutrune – Bohuss, Waltraute – Pfauowa, Die Rheintöchter: Wellgunde – Lachowska, Flosshilde –Tarnawska, Woglinde – Lewicka, Die Nornen: Erste Norn – Tarnawska, Zweite Norn – Lachowska, Dritte Norn – Kasprowiczowa.

1911: 14 XII

1912:4I,29II,19III

Lohengrin. Regisseur A. Okoński, Dirigent A. Ribera.

Heinrich der Vogler, deutscher König – Zopoth, Lohengrin – J. Mann, 19 III Marzak, Elsa von Brabant – Moyseowiczowa, 4 I Ackté, 29 II, 19 III Bohuss, Friedrich von Telramund, brabantischer Graf – Okoński, 29 II van Hulst, Ortrud, Friedrichs Gemahlin – Nekar, Der Heerrufer des Königs – Paszkowski, Vier Edelknaben – Kliszewska, E. Markowska, Marynowiczówna, Ostrowska, vier brabantische Edle – Sulikowski, Jeliński, Schmidt, Karasiński.

1913: 1 III,

Lohengrin. Regisseur A. Okoński, Dirigent Br. Wolfsthal.

Heinrich der Vogler, deutscher König – Munclinger, Lohengrin – Leliwa, Elsa von Brabant – Korolewicz-Waydowa, Friedrich von Telramund, brabantischer Graf – Okoński, Ortrud, Friedrichs Gemahlin – Oleska, Der Heerrufer des Königs – Paszkowski, Vier Edelknaben – Kliszewska, E. Markowska, Marynowiczówna, Ostrowska, vier brabantische Edle – Maliński, Jeliński, Schmidt, Karasiński.

1913: 13 III, 16 III,

Tannhäuser. Regisseur A. Okoński, Dirigent Br. Wolfsthal.

Hermann, Landgraf von Thüringen – Mossoczy, Tannhäuser – Leliwa, Ritter-Sänger: Wolfram von Eschenbach – Okoński, Walter von der Vogelweide – Dobosz, Biterolf – Sanicki, Heinrich der Schreiber – Miller, Reinmar von Zweter – Jeliński, Elisabeth, Nichte des Landgrafen – Korolewicz-Waydowa, Venus – Kuncewiczówna, Ein junger Hirt – Marynowiczówna.

1913: 11 XI, 16 XI

Lohengrin. Regisseur A. Okoński, Dirigent Br. Wolfsthal.

Heinrich der Vogler, deutscher König – Urbanowicz, Lohengrin – Majerski, Elsa von Brabant – Bohuss, Friedrich von Telramund, brabantischer Graf – Okoński, Ortrud, Friedrichs Gemahlin – Nekar, Der Heerrufer des Königs – Freschel, Vier Edelknaben – Sawicka, Sobolówna, Marynowiczówna, Ostrowska, vier brabantische Edle – Korski, Jeliński, Schmidt, Karasiński.

1914:8I,13I

Tannhäuser. Regisseur A. Okoński, Dirigent Br. Wolfsthal.

Hermann, Landgraf von Thüringen – Mossoczy, Tannhäuser – Majerski, Ritter-Sänger: Wolfram von Eschenbach – Okoński, Walter von der Vogelweide – Dobosz, Biterolf – Paszkowski, Heinrich der Schreiber – Miller, Reinmar von Zweter – Jeliński, Elisabeth, Nichte des Landgrafen – Korolewicz-Waydowa, Venus – Kuncewiczówna, Ein junger Hirt – Marynowiczówna.

1915: 2 XII

Anlässlich des 67. Jahres der Inthronisation von Kaiser Franz Josef I. Festaufführung.

Lohengrin, 3. Aufzug aus dem Musikdrama von R. Wagner

Heinrich der Vogler, deutscher König – Urbanowicz, Lohengrin – Łowczyński, Elsa von Brabant – Bohuss, Friedrich von Telramund, brabantischer Graf – Okoński.

1916: 18 II

Benefizkonzert für Kriegsveteranen unter dem Protektorat von Generalmajor, Kommandant der Stadt Lemberg Franciszek Riml und von Bürgermeister, Regierungskommissar der Stadt Lemberg Adam Grabowski.

Lohengrin, 3. Aufzug.

Heinrich der Vogler, deutscher König – Urbanowicz, Lohengrin – Łowczyński, Elsa von Brabant – Bohuss, Friedrich von Telramund, brabantischer Graf – Okoński, Vier Edelknaben – Ostrowska, Kornażyńska, Woźniakowska, M. Sauer.

1916: 23 III

Lohengrin. Regisseur A. Okoński, Dirigent M. Zuna.

Heinrich der Vogler, deutscher König – Urbanowicz, Lohengrin – Łowczyński, Elsa von Brabant – Bohuss, Friedrich von Telramund, brabantischer Graf – Okoński, Ortrud, Friedrichs Gemahlin – Helena Green, Der Heerrufer des Königs – Paszkowski, Vier Edelknaben – Marynowiczówna, Lipowska, J. Schultzówna, Ostrowska, vier brabantische Edle – N. Krzysztof, M. Fedyczkowski, Schmidt, Karasiński.