Richard Wagner a littéralement fasciné bon nombre de poètes de la seconde moitié du XIXème siècle, en France comme en Allemagne, tant il semblait, en portant son propre art à un absolu, en même temps leur tracer une voie nouvelle et leur ravir ce que ces derniers considéraient jusque là comme l’exclusivité du poème ; c’est sans doute pour ces raisons de fascination et d’inquiétude mêlées que Baudelaire et Mallarmé lui ont chacun consacré les deux seuls essais qu’ils aient jamais dédiés à un compositeur.

Toutefois l’écart entre les dates de leurs études respectives : 1860-1861 pour Baudelaire et 1885 pour Mallarmé, explique en bonne partie la manière différente qu’ils ont eue de concevoir leur sujet commun.

Baudelaire écrit dans les débuts de la musique wagnérienne en France : il assiste aux premiers concerts et à l’échec de Tannhäuser à l’Opéra de Paris (13 mars 1861). Devant l’intolérance et la mauvaise foi des connaisseurs officiels, patentés par la presse, son indignation éclate et, après la lettre personnelle à Wagner du 17 février 1860 (1), il compose une copieuse étude solidement documentée à la fois apologétique et didactique, afin d’introduire la musique de Wagner et ses théories esthétiques les plus générales dans le public éclairé : « Richard Wagner et Tannhäuser à Paris » (2).

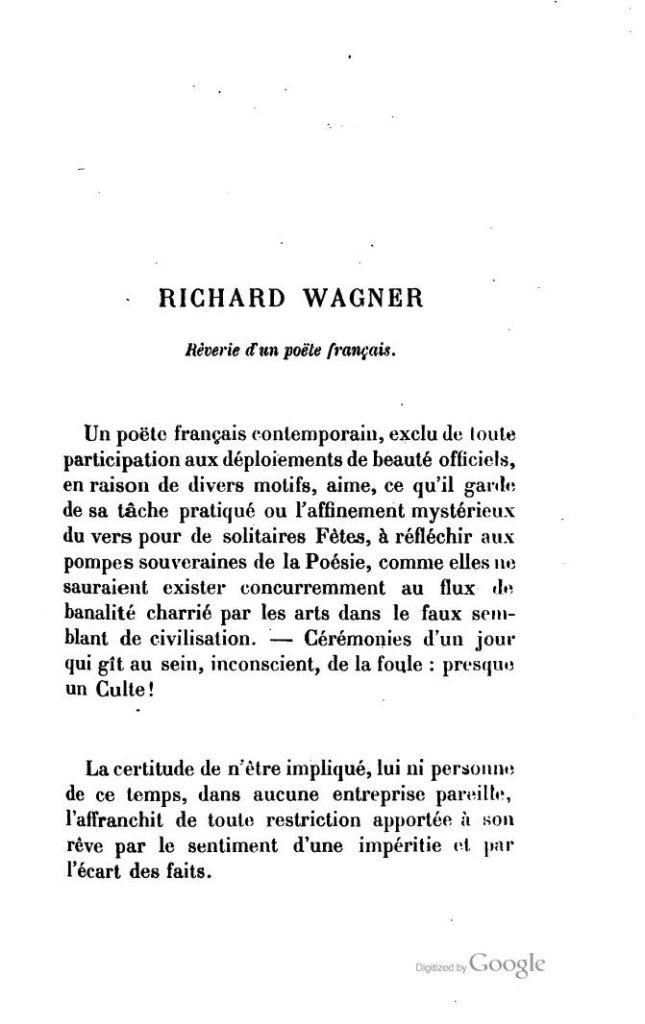

Mallarmé par contre rédige ses essais au moment de la plus grande vogue wagnérienne en Allemagne comme en France — alors que Bayreuth est déjà pour beaucoup un lieu de pèlerinage et que le Maître s’est éteint à Venise en 1883, et ce, sur la sollicitation expresse d’Edouard Dujardin, fondateur et directeur de la Revue wagnérienne (1885-1888) : il compose en juillet 1885 le texte intitulé : « Richard Wagner, rêverie d’un poète français » (3), « moitié article, moite poème en prose » (4), et à la fin de la même année le sonnet simplement intitulé « Hommage » dans l’édition des Poèmes de 1898 (5). Et Mallarmé a moins à défendre Wagner qu’à trouver « quelque chose d’original et de juste » (6) à son sujet, car Wagner et le wagnérisme sont en passe de devenir un poncif littéraire, et de la pire espèce (7). Mais en dehors de cette différence de date dans la chronologie même de l’œuvre wagnérienne comme du wagnérisme, on peut légitimement affirmer que la connaissance personnelle qu’avaient nos deux poètes de l’œuvre elle-même était très limitée. L’impression première de Baudelaire sur Wagner et sa musique part pourtant de son expérience personnelle : du choc musical qu’il a éprouvé en février 1860 à l’audition de morceaux orchestraux tirés de Tannhäuser et de Lohengrin. Ensuite, il cherche à se documenter sur le « cas » Wagner : il lit les quelques livres accessibles en français ou en anglais sur les œuvres de Wagner alors composées : essentiellement Le Vaisseau fantôme (1841), Tannhäuser (1845) et Lohengrin (1848) ; de plus il assiste à l’échec de Tannhäuser à l’Opéra, et c’est tout.

Mallarmé, lui, reconnaît d’emblée son manque d’expérience personnelle de l’œuvre wagnérienne : « je n’ai jamais rien vu de Wagner… » (8). Et de fait la connaissance qu’il a pu avoir de Wagner jusqu’en 1885, a été de seconde main et sans doute une conséquence de son admiration pour Baudelaire et Gautier. On ne s’étonnera donc pas que Mallarmé s’intéresse plus aux principes et à la théorie du Drame total chez Wagner qu’à l’analyse d’un œuvre ou d’un motif particulier : il ne cite ni un titre, ni un morceau précis de Wagner et considère toujours ce dernier comme une totalité insécable. Le manque d’expérience personnelle, et donc d’exemples tirés de la sensation comme de la mémoire, va contribuer à orienter la « rêverie » vers l’esthétique pure et l’idéal du Drame qui hante Mallarmé depuis les toutes premières tentatives d’Hérodiade (dès Tournon, en 1864) et auquel il travaille encore et toujours en septembre 1885, quand il promet à Dujardin le sonnet qui sera « l’Hommage à Wagner » (9).

On peut donc se demander si en fait la lecture des quatre textes fondamentaux de Baudelaire et de Mallarmé sur Richard Wagner ne nous en révèle pas plus sur la théorie esthétique, consciente ou inconsciente, de nos deux poètes que sur Wagner et le wagnérisme en France à leur époque. Heureuse confrontation de deux poètes critiques à une œuvre qui contient en elle son esthétique et qui prolonge en eux ses questions, les forçant ainsi à préciser pour nous leurs propres conceptions artistiques et métaphysiques !

![]()

Synesthésie et Elévation

Baudelaire part de l’effet puissant et inoubliable qu’a produit sur lui sa première audition de la musique de Wagner. Il en éprouve une telle reconnaissance qu’il écrit au compositeur pour le remercier. Cette lettre écrite sous le coup de la première impression reflète la sensation pure. Baudelaire a d’abord cru reconnaître cette musique en une sorte de réminiscence ; ensuite il est frappé par la « grandeur » de cette symphonie qui introduit à la « majesté d’une vie plus large que la nôtre » ; enfin il en est envahi comme par un flux cosmique, et cette sensation comparable à l’effet de «ces excitants qui accélèrent le pouls de l’imagination », trouve son apogée dans une comparaison synesthésique qui en rend au mieux la nature étrange :

« Par exemple, pour me servir de comparaisons empruntées à la peinture, je suppose devant mes yeux une vaste étendue d’un rouge sombre. Si ce rouge représente la passion, je le vois arriver graduellement, par toutes les transitions de rouge et de rose, à l’incandescence de la fournaise. Il semblerait difficile, impossible même d’arriver à quelque chose de plus ardent ; et cependant une dernière fusée vient tracer un sillon plus blanc sur le blanc qui lui sert de fond. Ce sera, si vous voulez, le cri suprême de l’âme montée à son paroxysme. » (10)

Cette émotion qui a fait frémir tout son être est fondatrice de son admiration pour Wagner, mais, en esthète critique, Baudelaire ne tient pas à en rester là : il veut comprendre en quoi cette musique est nouvelle et étudier ses prétentions comme ses justifications théoriques. C’est un scrupule proprement esthétique qui le pousse à vérifier l’effet de cette musique sur autre que lui ; et à propos de l’ouverture de Lohengrin, il peut confronter deux textes à sa sensation propre : le programme écrit par Wagner lui-même, donc l’intention esthétique du créateur en personne, et l’analyse qu’en fait Liszt, sensible exégète s’il en fut. Le but de Baudelaire est désormais de « démontrer que la véritable musique suggère des idées analogues dans des cerveaux différents » (11). Cette coïncidence des sensations qui est l’effet voulu de l’art wagnérien rappelle la théorie baudelairienne des « correspondances », et d’ailleurs Baudelaire cite dans son article les quatrains du sonnet des Fleurs du mal qui porte ce titre, pour mieux mettre en valeur l’effet unique et universel produit par la musique de Wagner :

« Dans les trois traductions [celles que donnent de l’ouverture Wagner, Liszt et Baudelaire] nous trouvons la sensation de la béatitude spirituelle et physique ; de l’isolement ; de la contemplation de quelque chose infiniment grand et infiniment beau ; d’une lumière intense qui réjouit les yeux et l’âme jusqu’à la pâmoison ; et enfin la sensation de l’espace étendu jusqu’aux dernières limites concevables. » (12)

La musique de Wagner n’obéit donc ni au hasard de la fantaisie, ni à la convention du joli et du pittoresque : elle veut exprimer et réussit à le faire de façon claire et universelle. Baudelaire sous le coup de cette véritable « opération spirituelle », de cette « révélation » va tout de même emprunter la voie intellectuelle pour la comprendre : ces effets synesthésiques, cette élévation spirituelle et sensible ont un but, une cause et des moyens propres. Un artiste prodigieux révèle une ambition inconnue en musique jusqu’alors, à ce degré de systématicité du moins : « s’adapter au sentiment avec la même exactitude que la parole, mais évidemment d’une autre manière, c’est-à-dire exprimer la partie indéfinie du sentiment que la parole, trop positive, ne peut pas rendre … » (13)

![]() Le drame et le mythe

Le drame et le mythe

Mais l’ambition que se donne d’emblée la musique de Wagner et qui est de devenir une espèce de synesthésie totalisant l’âme humaine implique forcément la collaboration d’autres arts et aussi un accueil social établi sur un consensus psychologique et culturel qui permette la réalisation effective de ce rassemblement de l’âme afin que soit crée le lieu absolu où le faisceau des facultés humaines se concentre réellement (Ce sera bien sûr le but même du théâtre et du Festival de Bayreuth, mais en 1861, ces derniers ne sont pas encore imaginables). Et le seul modèle d’œuvre d’art véritablement totale que Wagner trouve réalisée dans l’histoire des spectacles est la tragédie grecque. Baudelaire cite ici Wagner lui-même :

« Nous nous étonnons à bon droit aujourd’hui que trente mille Grecs aient pu suivre avec un intérêt soutenu la représentation des tragédies d’Eschyle ; mais si nous recherchons le moyen par lequel on obtenait de pareils résultats, nous trouvons que c’est par l’alliance de tous les arts concourant ensemble au même but, c’est-à-dire à la production de l’œuvre artistique la plus parfaite et la seule vraie. » (14)

Le compositeur ne sera donc plus seulement musicien mais il devra assumer la coordination de tous les autres arts associés à l’effet global et il est contraint de méditer sur les rapports de la plastique et de la mimique, de la musique et de la poésie. Il aboutit à une conclusion sur leurs domaines et moyens respectifs qui semble favoriser la synthèse :

« Je reconnus, en effet, que précisément là où l’un de ces arts atteignait à des limites infranchissables, commençait aussitôt, avec la plus rigoureuse exactitude, la sphère d’action de l’autre ; que conséquemment, par l’union intime de ces deux arts, on exprimerait avec la clarté la plus satisfaisante ce que ne pouvait exprimer chacun d’eux isolément… » (15)

En fait le problème de l’équilibre réel entre des arts divergents restera toujours difficile à mettre au point dans le détail, car il ne devrait y avoir entre eux ni contradiction, ni redondance ou pléonasme (entre les paroles et la musique par exemple), seulement complémentarité ou contrepoint. Wagner inventera des solutions qui ne seront peut-être pas toujours suffisantes, toutefois Baudelaire suppose avec l’auteur que cet idéal est possible à atteindre.

L’étape qui suit la détermination des moyens globaux de l’œuvre idéale est celle du « sujet » à traiter, et par une sorte d’accommodation naturelle au modèle déjà élu : la tragédie grecque, la légende semble privilégiée, et sous sa forme la plus pure, le mythe.

Parce qu’il permet de rejoindre l’expression naturelle du cœur humain avec la qualité presque impersonnelle du type mais sans perdre en puissance émotionnelle, le mythe est considéré par Wagner comme le genre poétique le plus pur. Or quand l’émotion domine le poème ce dernier tend naturellement vers la musique ; et portée à la limite de sa capacité propre d’expression, la poésie cède ainsi le champ à l’art qui lui est contigu et qui peut mener où elle-même ne saurait aller : la musique. Donc par ses qualités le mythe est par excellence propre à l’expression musicale, et par sa poésie naturelle et par l’émotion qu’il dispense. De plus, il permet d’éviter l’anecdote individuelle ou historique, et son exploitation systématique chez Wagner se fait toujours avec la connotation du sacré, d’un rapport privilégié au divin, favorisant l’élévation spirituelle qui doit redevenir le propre du drame afin de lui rendre le respect des foules. (16)

Baudelaire a ainsi retracé didactiquement le cheminement conceptuel et méthodique de Wagner à travers de larges citations de ce dernier ; il a bien saisi l’essentiel des intentions du compositeur en ce qui concerne l’art total et il laisse même pressentir la nature et la portée de réalisations futures qui ne sont encore qu’ébauchées en théorie, mais son analyse personnelle de l’œuvre wagnérienne doit se limiter aux opéras réalisés et accessibles à l’époque où il écrit, et il trouve facilement à travers Tannhäuser, Lohengrin et Le Vaisseau fantôme, les caractéristiques d’un Wagner romantique (voire baudelairien) dans le thème de la « double postulation » comme dans la vision superlative de la vie offerte par ces œuvres, alors que l’évolution de Wagner mettra le système de son Œuvre au service d’idées plus ambitieuses et plus métaphysiques encore, celles de Schopenhauer et de Nietzsche.

![]()

La double postulation et le superlatif

Tannhäuser représente pour Baudelaire le type idéal de la double postulation qui personnellement le hante :

« II y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l’une vers Dieu, l’autre vers Satan. » (1 7)

Et certes « Tannhäuser représente la lutte des deux principes qui ont choisi le cœur humain pour principal champ de bataille, c’est à-dire de la chair avec l’esprit, de l’enfer avec le ciel, de Satan avec Dieu. » (18)

Tannhäuser est donc un drame légendaire bâti sur une sorte de postulation dialectique, mais sans résolution autre que musicale : la conciliation ne sera pas de ce monde pour le pèlerin repoussé par le Saint-Père, mais son bâton refleurira près de son cadavre. Le drame oscille entre le Venusberg et le ciel, entre deux infinis. Toutefois

Wagner n’obtient pas l’effet rédempteur souhaité par une dépréciation de l’influence satanique, au contraire les motifs de la chair sont puissants, expansifs, persuasifs et envahissants. L’énergie vitale y puise de son élan, s’en nourrit comme d’un feu intime, proche de la nature essentielle de toutes les émotions, c’est le « chant furieux de la chair ». Et c’est la grandeur romantique de Wagner que de louer la rédemption présentée comme l’idéal de la réconciliation métaphysique sans omettre, sans mépriser l’apport vital de cette force noire. D’ailleurs la «résolution» ne semble pas être de ce monde- ci : elle ne se trouve que dans la musique, à l’état d’envolée finale vers un au-delà mal défini. C’est aussi le cas dans Lohengrin et dans Le Vaisseau fantôme, la rédemption, le salut sont de l’autre côté dans une expansion mystique qui fait passer ailleurs. Et la musique de Wagner suggère et porte cette élévation, elle fait « rêver et passer au-delà ».

Baudelaire nous dépeint ainsi un Wagner romantique, capable de faire ressentir toute la puissance démoniaque qui est une des moitiés actives de la vie, capable de rassembler sur scène (et plus tard dans la salle du Festspielhaus) des «foules enthousiasmées, réservoir d’électricité humaine» pour aboutir à une vision, à une impression superlative de la vie où tout est agrandi pour rehausser le destin de l’homme moderne et le rendre digne de ses aïeux mythiques, pour que vie moderne et légende héroïque coïncident en une unique élévation spirituelle.

Il semble que Baudelaire ait sur ce point frôlé un reproche souvent fait à Wagner, celui de la grandiloquence, car entre grandeur noble et majestueuse et grandiloquence, tout n’est qu’une question d’interprétation (dans tous les sens du terme), mais cette grandeur plaît à Baudelaire et rejoint un de ses goûts profonds (19).

L’outrance wagnérienne, si outrance il y a, est plutôt le signe positif du « génie » et de la vitalité :

« En matière d’art, j’avoue que je ne hais pas l’outrance ; la modération ne m’a jamais semblé le signe d’une nature artistique vigoureuse. J’aime ces excès de santé, ces débordements de volonté […] qui, dans la vie ordinaire, marquent souvent la phase, pleine de délices, succédant à une grande crise morale ou physique ». (20)

Et l’on retrouve ici encore l’énoncé d’une double postulation ; celle de la santé morale et de la crise, du spleen et de l’idéal, parfois entrevue, dans la musique de Wagner en particulier.

![]()

Un art qui donne à penser

Les éléments de la modernité de Wagner sont donc pour Baudelaire d’abord romantiques : « Tout ce qu’impliquent les mots volonté, désir, concentration, intensité nerveuse, explosion, se sent et se fait deviner dans ses œuvres. » (21)

Toutefois l’autre versant de cette modernité est celui d’un art conscient, d’un art pensé et conçu intellectuellement qui doit susciter un effort de pensée analogue chez le spectateur pour être goûté dans toute son ampleur. Ce souci théorique et esthétique, propre à Wagner, lui fut souvent reproché comme le manque de naturel (et donc de «génie») d’un créateur par trop volontaire.

Mais Baudelaire qui s’est fait depuis longtemps le chantre d’une poésie critique (comme d’une critique poétique, dans le Salon de 1846) profite de cette occasion pour réaffirmer hautement et clairement la part de réflexion consciente et voulue dans toute l’œuvre d’art, la part du calcul opposée au seul instinct, nécessaire pour réaliser cet équilibre parfait que doit être toute œuvre accomplie : « tous les grands poètes deviennent naturellement, fatalement, critiques. Je plains les poètes que guide le seul instinct ; je les crois incomplets. » (22)

Toutefois Wagner ne se contente pas de chercher et de systématiser les fondements théoriques et critiques, techniques également, de son œuvre, c’est son œuvre même qui nous offre un exemple de raisonnement systématique, concrétisé et mis au service du sentiment et de l’expression. C’est toute la théorie et la pratique du leit-motiv :

«Chaque personnage est, pour ainsi dire, blasonné par la mélodie qui représente son caractère moral et le rôle qu’il est appelé à jouer dans la fable. » (23)

Ce système de rappels mnémoniques se met en place chez Wagner surtout avec Lohengrin (mais Tannhäuser présentait déjà l’opposition musicale du « motif religieux » et du « chant de volupté »). De la sorte l’œuvre s’unifie, elle se fonde sur un système de retours et d’échos qui signifient. Et le système mis en place, loin d’être seulement une facilité mélodique, ou mnémonique, représente toute une part de la philosophie musicale de Wagner : le motif ne désignera bientôt plus seulement un personnage, mais un thème sentimental ou moral, une posture ou figure de l’action dramatique et psychologique, comme dans Tristan et Isolde (1857-59) par exemple : Leidenmotiv (aveu), Sehnsucht (désir), Blickmotiv (regard), Todestrotzesmotiv (délivrance par la mort) etc.. De même il peut y avoir contradiction entre le sens des paroles chantées par le héros et le motif orchestral : l’orchestre tient alors la place du chœur dans la tragédie grecque, il commente les paroles et les actes du personnage dans le sens d’un soupir supérieur et d’une sagesse immémoriale. Jeux de musique et de poésie, poussés si loin dans Parsifal (1881), que certains motifs apparaissent à l’envers à l’orchestre pour suggérer le mensonge ou l’inconscience du héros. De fait toutes ces intentions sont difficilement perceptibles à la seule audition, elles exigent pour être saisies que l’on travaille le texte et la partition avant d’écouter ou même en écoutant : cet art de tête ne peut être goûté qu’en connaissance de cause et il faut se pénétrer du système pour comprendre toute la musique et tout le sens, car l’œuvre wagnérienne est totale, totalisante, totalitaire : « toutes choses y sont bien unies, conjointes, réciproquement adaptées, et, s’il est permis de faire un barbarisme pour exprimer le superlatif d’une qualité, prudemment concaténées ». (24)

C’est sans doute une des raisons qui expliquent l’échec de Wagner à Paris en 1861 : l’œuvre de ce dernier est sérieuse et exige un « travail » de la part du spectateur. L’opéra-divertissement est remplacé par l’opéra-univers avec ses règles, son système, son ampleur haute et difficile. Baudelaire voit dans cette réalisation d’un monde autre, voisin mais plus haut que le monde quotidien, l’indice principal de la modernité de Wagner, modernité spirituelle, conceptuelle et passionnelle en même temps.

On peut conclure de cette lecture de l’essai de Baudelaire sur Wagner qu’avec les éléments d’information assez limités que ce dernier avait à sa disposition, à propos d’une œuvre en progrès qui en 1861 n’avait pas encore livré toute sa richesse, il a tout de même saisi l’essentiel du système musical et dramatique wagnérien et reconnu exactement l’ampleur de sa nouveauté. Il est vrai que Baudelaire nous campe un Wagner essentiellement romantique et hanté de thèmes baudelairiens, mais il n’avait en tout et pour tout que l’analyse des œuvres les plus romantiques de Wagner sous les yeux. Le futur compositeur de Tristan et Isolde, de L’Anneau du Nibelung n’avait pas encore mis au point le système philosophique qui devait répondre dans ces œuvres au système musical, et qui serait appuyé principalement sur la pensée de Schopenhauer, et un temps, sur la communion totale avec celle du jeune Nietzsche. Mais, sans même la vision de l’armature métaphysique ultérieure, Baudelaire a bien saisi le but du musicien le plus systématique de tous les temps : réaliser par un spectacle totalisant, une communion des esprits telle qu’elle élève les spectateurs au-dessus des contingences ordinaires pour les préparer à transcender leur existence en une vision superlative de la vie capable de les délivrer.

Mallarmé pour sa part n’aura pas à reprendre l’exposé des théories de Wagner qui, en 1885, ne sont plus des nouveautés, il y fera seulement allusion ; il cherchera, lui à cerner en quoi l’œuvre de Wagner est importante pour le poète qui cherche un mode d’art nouveau, supérieur, spirituel et total, et il situe d’emblée la question dans le rapport, difficile à penser, de la musique et la poésie. Mallarmé voit en effet dans l’œuvre de Wagner à la fois une préfiguration de l’œuvre totale à venir dont il rêve, et une concurrence, presque déloyale, de la Musique à l’égard des Lettres et du Poème en particulier. Sa « Rêverie » est révélatrice de cette double postulation qui reflète une ambiguïté interne, consubstantielle à sa propre pensée du Théâtre.

![]()

Scène et salle : appel ou faim

Ce qui, pour Mallarmé, détermine le Théâtre et les Fêtes auxquelles il doit nous convier, est une sorte de besoin primordial, d’appétit essentiel de l’Homme. Ce dernier a besoin de voir représenter avec solennité et mystère ce qu’il sent confusément être en lui l’essence divine de l’humanité. Mais ce noble besoin est dévoyé par la société profane, et on lui jette piètre pâture : vaudeville, mélodrame, fête foraine. Toutefois ce désir irrépressible bien qu’inconscient pour ceux qu’il anime, fait que la foule se presse chaque soir au théâtre avec, dans toute son attitude, un appel prodigieux vers quelque chose qu’elle ignore.

Et cette faim anime le besoin de Culte, d’Office, de Cérémonie, énoncé dès l’entrée de la « Rêverie d’un poète français »: « Cérémonies d’un jour qui gît au sein, inconscient, de la foule : presque un Culte ! » (25)

C’est là une annonce du rôle dévolu à Wagner, sur ce point il y a coïncidence entre Mallarmé et Wagner, mais la divergence porte sur les moyens à employer pour réaliser cet Office sacré.

On peut ainsi dessiner à travers l’œuvre et la pensée de Mallarmé un axe, celui de la communion d’une assistance globalisée comme public, comme esprit unique tendu vers le foyer de la scène illuminée, et cet axe relie la démonstration de l’ours (26), le boniment forain devant la présentation de la Belle (27) à la Messe (28) en passant par tous les arts du Théâtre (Mélodrame, Danse, Mime) et le concert. Le rêve mallarméen du Livre et de la cérémonie qu’entraîne sa lecture sous la houlette d’un officiant appelé opérateur (« prêtre et danseuse ») représente la quintessence de ce besoin porté à l’extrême pureté d’une « opération spirituelle » : c’est donc un rapport essentiel que celui de la scène à la salle, du tréteau au public, de l’autel à la foule des fidèles et qui se transcende idéalement en un Office sacré.

Et, dès le début de sa « Rêverie », Mallarmé envisage une telle Fête dont quelqu’un a déjà plus ou moins approché la réalisation : « Singulier défi qu’aux poètes dont il usurpe le devoir avec la plus candide et splendide bravoure, inflige Richard Wagner ! » (29)

Mais le Rêve du poète est-il épuisé par cette « colossale approche d’une Initiation »? Le poète ne peut-il plus revendiquer, pour le Poème justement ? « Le sentiment se complique envers cet étranger, transports, vénération, aussi d’un malaise que tout soit fait, autrement qu’en irradiant, par un jeu direct, du principe littéraire même. » (30)

Admiration et réserve envers Richard Wagner s’équilibrent : le poète espère une Fête plus purement poétique qui conserve toutefois l’ampleur philosophique et religieuse du Drame wagnérien. C’est ici l’énoncé, clair et concis, d’une ambiguïté constante chez Mallarmé, celle d’un perpétuel glissement du Livre au Théâtre et du Théâtre au Livre.

![]()

Le théâtre d’avant la musique et Wagner

L’ennemi commun de Mallarmé et de Wagner est l’ancien théâtre, celui qui règne sur toutes les scènes de l’époque : « le vieux Mélodrame » (31). En effet ce théâtre traditionnel prétend instaurer un mode de fiction particulièrement naïf et grossier : il se contente de placer les acteurs sur scène avec leur texte et exige tout de go du spectateur qu’il croie que c’est vrai. Aucun recul critique, aucun jeu allusif entre les éléments du décor, de la mise en scène et la distribution des rôles, les gestes des acteurs : en fait une absence totale de dramaturgie au profit d’une illusion prétendument immédiate et sans reste : « Supposez que cela a eu lieu véritablement et que vous y êtes ! » (32).

Cette nécessaire grossièreté de l’artifice était due, semble-t-il, au fait que le texte prédominait, lui-même trop tributaire du livre imprimé, et qu’à part la parole, ou la déclamation, l’acteur comme le dramaturge, n’avait aucun autre moyen d’évocation (qui fût indirect, fictif au second degré, allusif en somme).

Par opposition à ce cadre scénique hérité et qui est « vide et abstrait en soi », la musique va vivifier l’action dramatique et donner un réel dynamisme à ce qui sans elle reste statique et mort. Mais Wagner n’a pas eu le temps de bouleverser les données de l’ancien théâtre : décor, personnages, action, texte, jeu scénique demeurent, à peine modifiés, seulement il « enveloppe » le tout de sa musique qui dépasse ainsi le « drame personnel » vers l’idéal :

« Allant au plus pressé, il concilia toute une tradition, intacte dans la désuétude prochaine, avec ce que de vierge et d’occulte il devinait sourdre, en ses partitions. Hors une perspicacité ou suicide stérile, si vivace abonda l’étrange don d’assimilation en ce créateur quand même, que des deux éléments de beauté qui s’excluent et, tout au moins, l’un l’autre, s’ignorent, le drame personnel et la musique idéale, il effectua l’hymen… » (33)

Mais ce que l’on a ainsi gagné théâtralement et dans la perspective du Drame hérité, on l’a perdu du côté des principes, de la pureté originelle du type essentiel :

« Quoique philosophiquement elle ne fasse là encore que se juxtaposer, la Musique (je somme qu’on insinue d’où elle poind, son sens premier et sa fatalité) pénètre et enveloppe le Drame de par l’éblouissante volonté et s’y allie : pas d’ingénuité ou de profondeur qu’avec un éveil enthousiaste elle ne prodigue dans ce dessein, sauf que son principe même, à la Musique, échappe. » (34)

Wagner réalise une fusion splendide et propre à faire rêver ; il transcende l’antique mélodrame par sa vague passionnée mais c’est au prix d’un quasi-subterfuge auquel son public se laisse trop volontiers prendre : celui de la « légende », du mythe. Et c’est là que la notation de « poète français » dans le titre du morceau, prend toute son importance : la résolution du dilemme, l’ « hymen » réalisé par Wagner entre « drame personnel et musique idéale » est une solution germanique, qui est un compromis, historiquement et culturellement marqué : la Légende permet à Wagner d’échapper à l’anecdote par trop personnelle et de fuir l’impersonnalité excessive, elle permet de plus une communion relativement facile avec le public allemand dont il va ainsi satisfaire la faim. L’on ne sait que trop à quels excès la musique de Wagner servira de caution ; il y a sans doute ici chez Mallarmé comme le pressentiment que ce compromis, la Légende propre au peuple allemand, peut se retourner contre l’œuvre de Wagner en lui enlevant une large part de l’universalité souhaitée et en lui faisant courir le risque de se figer dans un message nationaliste recourant aux origines mythiques pour justifier l’ambition future de la « race ». (35)

Car le but ultime du poète n’est pas là réalisé : « Tout se retrempe au ruisseau primitif : pas jusqu’à la source. » (36)

Wagner atteint aux origines mythiques du peuple allemand mais pas à la source absolue de toute fiction, pas à « l’impersonnalité du type ». Et Mallarmé attribue à « l’esprit français », plus abstrait, moins effusif, donc plus susceptible de poésie, au sens mallarméen du travail dramaturgique de l’idée (mais moins de musique !), la capacité de concevoir (sinon de réaliser) l’œuvre idéale de l’avenir.

![]() Le spectacle futur

Le spectacle futur

Substituant l’Art qui invente à la Légende qui recrée, Mallarmé espère aboutir à ce qu’il appelle la Fable : « vierge de tout, lieu, temps et personne sus… »

La Fable représente l’impersonnalité du type, libre de toute attache spatiale ou temporelle concrète : elle est donc, pour Mallarmé, théâtrale par essence. Elle présente le Drame idéal, celui de l’être-au monde de l’homme réalisé dans l’Histoire (qui se confond ici avec le Poème). Et au lieu de légendes nationales, un seul mythe unifiant tout le destin humain mais sans référence précise au passé, au contraire présentant, « sous une apparence fausse de présent » (37), l’identité intemporelle où chacun peut se refléter sans opacité. Ce Théâtre idéal (sans décor, sans acteur, sans action (?) est par-delà le Théâtre wagnérien qui ne réalisait que l’hymen du drame avec la Musique ; il culmine en un pur « fait spirituel ». Et nous assistons ici encore au glissement déjà énoncé plus haut du Théâtre au Livre (et réciproquement), car le Théâtre espéré devient un lieu mental, une scène intellectuelle, celle d’une conscience vivement éclairée qui fait venir « la Figure que Nul n’est » sur son parvis, animée rythmiquement par une symphonie inaudible. La Musique rejoint ainsi l’essence métaphysique de l’Homme (et célèbre en filigrane l’incarnation du type en le Christ, comme la Messe) : preuve ontologique de l’être-au-monde de l’Homme en un séjour ainsi authentifié : « L’Homme, puis son authentique séjour terrestre, échangent une réciprocité de preuves. » (38)

Cela seul mériterait le nom même de Mystère, et non le Drame wagnérien qui n’est qu’un avant-goût possible de ce genre de délices. On constate l’utopie (et euchronie) de ce « rêve » (énoncé tel) : la lecture solitaire d’un poème, ou même d’une pièce de théâtre, au coin de son feu peut susciter tout ce Spectacle futur. Et il se pourrait que le temps et le lieu ideal de cet exercice spirituel soit la rêverie de l’auditeur d’un concert, ou le sentiment d’accueil et d’attente du fidèle face à l’officiant. Le fidèle des mardis de la Rue de Rome a peut-être éprouvé la nature intime de ce Spectacle en écoutant le Maître déployer dans sa conversation les rites d’une dramaturgie future et qui est sans doute tout simplement là, sur le papier, dans le poème enclose, n’ayant nul besoin des pompes de la rampe pour se manifester, Mystère portatif.

Alors que Wagner, lui, a élevé un Temple à ce Mystère et institué le culte annuel du Festival de Bayreuth. Pourtant ce Temple n’est qu’à « mi-pente » de l’Idéal, s’y arrêter est une étape commode sur le chemin du sommet mais ne saurait usurper la sublimité du But. Le passant, voyageur et pèlerin, s’abreuve à « la conviviale fontaine » wagnérienne, mais il veut aussi boire à la source et il continuera son chemin au-delà du Festspielhaus.

Mallarmé ne suit donc Wagner que pour le dépasser et le laisser de côté. Il semble sceptique sur la portée universelle de cette œuvre : la Légende en est allemande, trop allemande peut-être, et la Musique y réalise un tour de force qui sans doute contredit à son principe propre. Il est curieux de constater que cette « Rêverie » à partir de l’œuvre de Wagner évacue progressivement la Musique même. Car il semble bien que pour Mallarmé, l’unique métaphore qui fasse glisser les arts les uns dans les autres, sans leur permettre de jamais réellement fusionner, soit l’écriture avec tout l’appareil du scribe : lettres, signes, encre, stylet, plume, crayon, papier blanc de telle ou telle qualité (papier Japon), paraphe, arabesque, monogramme, lignes noires, continues ou discontinues, enfin calligraphie et typographie, mise en page etc. Et la dramaturgie du Poème comme du recueil n’aura que ces éléments pour produire tout son magique spectacle et réussir « un théâtre, inhérent à l’esprit » : « Avec deux pages et leurs vers, je supplée, puis l’accompagnement de tout moi-même, au monde ! ou j’y perçois, discret, le drame. » (39)

Magnifique réponse, d’égal à égal, du poète au compositeur auquel la poésie va reprendre son bien, libérant le poète de tout complexe à l’égard de la puissance musicale. Mais, dira-t-on, le sonnet intitulé « Hommage », postérieur de six mois seulement à la « Rêverie », semble, lui, plus laudatif ; il n’enchaîne apparemment pas de restriction aux louanges.

Hommage -.Répétition, Régression, Dilemme ?

Hommage

Le silence déjà funèbre d’une moire

Dispose plus qu’un pli seul sur le mobilier

Que doit un tassement du principal pilier

Précipiter avec le manque de mémoire.

Notre si vieil ébat triomphal du grimoire,

Hiéroglyphes dont s’exalte le millier

A propager de l’aile un frisson familier !

Enfouissez-le-moi plutôt dans une armoire.

Du souriant fracas originel haï

Entre elles de clartés maîtresses a jailli

Jusque vers un parvis né pour leur simulacre,

Trompettes tout haut d’or pâmé sur les vélins,

Le dieu Richard Wagner irradiant un sacre

Mal tu par l’encre même en sanglots sibyllins.

La louange semble l’emporter si l’on suit en gros la mise en place de l’envolée wagnérienne en un sacre hautement trompeté, mais un certain nombre d’éléments déplacent la problématique de la « Rêverie ». Ici l’on fait appel plus précisément aux emblèmes matériels de la représentation comme de l’écriture et le sens du poème naît de leur mise en opposition.

Le premier quatrain évoque un mobilier décrépit en voie de désagrégation : on s’accorde à y reconnaître l’image du vieux théâtre à l’italienne voué à la mort de l’oubli à cause du renouvellement architectural et esthétique propre à Bayreuth, et associé à l’écroulement du vieil opéra dans le style de Meyerbeer.

Le second quatrain renvoie à une vision particulière de l’écriture, développée au début d’une prose de jeunesse intitulée : « Hérésies artistiques, L’Art pour tous », où Mallarmé regrette hautement l’absence de mystère dans les Lettres, due au fait que la poésie utilise la même typographie que la prose ; et de faire l’éloge des hiéroglyphes et des vieux grimoires, gardiens hautains de leurs arcane (40). Et ce second quatrain évoque les débats et les tentatives poétiques autour de la trop fameuse « Crise (du) vers » ; la poésie tente de retrouver son mystère propre sans y parvenir vraiment, d’où l’ironie du dernier vers qui n’est si prosaïque que pour mieux feindre la brutalité d’une réaction d’humeur face à la trop grande évidence de la poésie perpétuellement profanée (ironie suspensive) : « Enfouissez-le-moi plutôt dans une armoire. »

Donc dans les quatrains un monde profané, dépourvu de mystère et pour cela voué à l’extinction ou à la dénégation ironique. Les deux tercets sont consacrés à Wagner et énoncent la révolution théâtrale et musicale qu’il instaure, en même temps qu’ils prolongent, mais plus implicitement, le sort réservé à l’écriture.

Du drame musical trop léger, « Du souriant fracas originel haï », Wagner surgit avec maîtrise sur la scène rénovée dans un sens religieux : « parvis » s’oppose à « mobilier » et à « pilier » ; sa musique irradie dans le sens de la grandeur superlative et du sacré, et en quelque sorte il redore les « vélins » des « vieux missels », des Oeuvres sacrés, déflorés par l’ancienne pratique de l’opéra et celle de la poésie trop facile à divulguer.

Le vers qui marque le triomphe de Wagner est l’avant-dernier : « Le dieu Richard Wagner irradiant un sacre » et il résume les idées de splendeur, de divinité et de couronnement, mais le tout dernier, le plus important dans un sonnet, est ambigu et semble retirer ce que le précédent vient de magnifier, in couda venenum : « Mal tu par l’encre même en sanglots sibyllins. »

Ramené à l’écriture (« encre ») de la partition, ce sacre éclate encore, il saute aux yeux aussi de qui la regarde (ou de qui lit le poème), mais alors c’est que Wagner trahit le mystère exigé ci-dessus du vélin couvert des signes sacrés, hiératiques et muets, et qu’il dévient ainsi lui-même trop manifeste. En effet cette grandeur éclatante propre à Wagner, ce que Baudelaire appelait « outrance », n’est-elle pas à double tranchant ? D’une part elle éblouit, elle élève et elle glorifie en transcendant le réel quotidien, mais de l’autre son excès même divulgue le secret, le sacré, l’idéal qui ne peut sans doute pas être atteint ainsi d’emblée en pleine foule dans un fracas trop matériel et à travers une légende encore trop régionale. La partition même en perd son mystère. Comme dans la « Rêverie », le Mystère serait encore au-delà de l’œuvre de Wagner.

On peut y lire aussi plus traditionnellement la gloire sans restriction de Wagner, enfin manifeste à tous ; mais il faut penser que Mallarmé a tout de même voulu cette ambiguïté qui semble elle-même signalée par les tout derniers mots : « en sanglots sibyllins ». D’où viennent ces larmes dans une gloire si évidente : de la joie ? de la déception devant le mystère trop dévoilé, profané ? Mais ces larmes (ces gouttes, ces notes sur les portées) sont ambiguës, « sibyllines », comme le sens même du poème, comme l’éloge que veut faire Mallarmé de Wagner, ne lui accordant de louange qu’autant qu’il se sent le devoir de passer outre.

Faut-il donc s’étonner que Mallarmé n’ait jamais abouti à la réalisation de son Drame, de cette Hérodiade qui l’a toute sa vie hanté comme l’Idée ? Sa conception du Théâtre est trop hiératique, elle évacue par trop l’action et la psychologie voire le décor et même le geste, au profit de la seule splendeur verbale couchée sur le vélin. La théâtralité pour Mallarmé est l’équivalent spirituel d’un office sacré où l’officiant assure la circulation des hiéroglyphes sans diriger vraiment le processus, « opérateur » et médiateur sans être au sens propre le créateur, sans imposer sa matérialité ni son personnage ni son jeu comme l’acteur. Le jeu théâtral est devenu une opération mentale : à la fois épiphanie et éradication de l’Idée, Idée du Moi d’abord (Hamlet) comme celle de toute particularité ensuite (Hérodiade). Le problème esthétique d’un tel théâtre est qu’il lui faudrait tout de même assurer une dynamique scénique pour être représentable : sur ce point Mallarmé a échoué puisque la réalisation d’Hérodiade prétendait même refuser le secours dynamique de la Légende pour aboutir à l’impersonnalité du type. « Théâtre inhérent à l’esprit » donc, réalisé dans et par le seul poème, dramaturgie de l’Idée menée à bien avec la plume et les mots sur le papier, dramaturgie calligraphique et typographique : le seul Théâtre mis en place par Mallarmé s’appelle sans doute Un coup de dés jamais n ‘abolira le hasard, surtout si l’on déploie les feuillets de la belle édition qu’en ont donné Tibor Papp et Mitsou Ronat (41) selon le principe de déroulement du rouleau pictural chinois (42) (et le théâtre rejoint ainsi la peinture à travers le poème : la poésie est bien le seul art total pour Mallarmé).

Baudelaire pour sa part, s ‘intéressant à Wagner, visait moins à réaliser qu’à comprendre, en esthète intelligent et en poète critique. Il a bien saisi la portée systématique et métaphysique de l’œuvre wagnérienne, sa nouveauté et sa force.

Et à travers les analyses que nos deux grands poètes ont réalisées de cette œuvre monumentale, s’opposent deux conceptions de l’art : l’une met l’accent sur le système voué à produire un sens et exige la maîtrise concertée de tous les éléments en vue d’une globalisation de l’effet comme du sentiment ; l’autre espère de la dissémination des signes hiéroglyphiques, des touches posées juste à côté de la nuance souhaitée, l’évocation suggestive de l’Idée génératrice des formes, mais c’est en sachant pertinemment que, sitôt entrevue, cette Idée s’évanouit, mieux même qu’elle n’apparaît qu’en s’évanouissant ou pour disparaître, telle Hérodiade.

Deux visions de l’Idéal : la première, chrétienne encore, avec la dialectique de la double postulation, conçoit l’Idéal comme un au delà positif qui rémunère le défaut de la matérialité peccable ; la seconde conçoit l’Idéal comme un cœur vacant désigné par la relative convergence des signes qui en dérobent le lieu plus qu’ils ne le révèlent, parce que de toute façon l’au-delà n’est rien, tout en étant notre devoir le plus intime, notre destin.

S.M.

(Ecole Normale Supérieure de Tananarive)

Notes :

(1) p. 672-74. Charles Baudelaire, Correspondance, « Bibliothèque de la Pléiade » tome I

(2) en 2 Baudelaire, tomes (citée Œuvres O.C.), t. complètes, II, p. 779-815. « Bibliothèque de la Pléiade », nouvelle éd.

(3) Stéphane Mallarmé : Œuvres complètes (édition de la Pléiade) cité О.- О p. 541-546.

(4) Lettre à Edouard Dujardin du 5 juillet 1 885, citée dans O., p. 1 592.

(5) « Hommage » (à Wagner), O., p. 71.

(6) 0., p. 1592.

(7) Voir André Coeuroy : Wagner et l’esprit romantique, coll. « Idées », Gallimard, 1965 où est recueillie une bonne partie (et non la pire) du fatras poétique inspiré par Wagner aux poètes dits « symbolistes ».

(8)0., p. 1592.

(9) Voir Lettre à Ed. Dujardin du 10 septembre 1885 dans Correspondance t. II, p. 294.

Baudelaire et Mallarmé devant Richard Wagner

(10) « Lettre à Richard Wagner » du 17 février 1860, Correspondance, 1. 1, p. 673.

(11) « Richard Wagner et Tannhäuser à Paris », O.C., t. II, p. 784.

(12) aC, p. 1214.

(13) Ibid., p. 786.

(14) et ( 1 5) /Ш., p. 789.

(16) II ne faudrait pas attribuer ce raisonnement assez sophistique à Baudelaire, mais bien le restituer à Wagner qui semble procéder en fait à rebours et reconstruit tout un raisonnement pour justifier son choix du mythe et de la légende comme base de toute son œuvre.

(17) Mon cœur mis à nu, XI, 19 ; O.C., t.I, p. 682.

(18) O.C., t. II, p. 794.

(19) Voir le Salon de 1859, à propos de l’Eve de M. Clésinger, O.C., t. II, p. 646.

(20) et (2 \)O.C, t. II, p. 807.

(22) O.C, ibid., p. 793.

(23) O. C, ibid., p. 801.

(24) 0.C., ibid., p. 803.

(25) « Richard Wagner, Rêverie d’un poète français », O., p. 541. (26) Voir « Un spectacle interrompu », O., p. 276-278.

(27) Voir « La déclaration foraine » O., p. 279-283.

(28) Voir « Offices » O., p. 388 et suiv. surtout « De même », p. 396.

(29)0., p. 541.

(30) 0., p. 542.

(31) Voir « Crayonné au Théâtre », 0., p. 296.

(32) O., p. 542.

(33) et (34) O., p. 543.

(35) D’ailleurs Wagner s’est lui-même prêté à l’interprétation nationaliste et chauvine de son œuvre : aux alentours de 1870, il se déchaîne contre la France (vengeance pour l’humiliation du Tannhäuser à Paris en 1861 ?) dans une ignoble saynète intitulée Une capitulation et, puis noblement, dans son Beethoven (1870). (36) a, p. 544.

(37) Voir « Mimique », 0., p. 310 et à propos de la mimésis chez Mallarmé, l’étude de Jacques Derrida dans La Dissémination, Seuil, 1972 : « La double séance », surtout p. 2 1 7 et suiv .

(38)0., p. 545.

(39) « Planches et feuillets », O., p. 328.

(40) « Hérésies artistiques, L’Art pour tous », O., p. 257.

(41) Première édition réalisée selon les exactes prescriptions de Mallarmé (format, caractères, mise en page etc..) par T. Papp et M. Ronat ; éditions Change errant/ d’atelier, 1980.

(42) D’après une intuition et une analyse (encore inédite) de François Cheng.