(ténor lyrique/dramatique ou Heldentenor)

Tannhäuser

Derrière le personnage wagnérien et le héros des légendes médiévales se cache un personnage historique. Car le poète, tantôt chevalier, tantôt ménestrel a réellement existé, et l’œuvre du chevalier-poète Tannhäuser (ou Danheuser, en haut-allemand) reflète la personnalité ambiguë du personnage. Né sans doute en Bavière, chanteur à la cour de Frédéric II d’Autriche, puis à celle d’Othon II de Bavière, ses chants oscillent entre une profonde religiosité et une certaine frivolité qui ne manque pas de truculence, entre gravité et parodie : une double posture qui n’échappa certes pas à Richard Wagner quand il conçut le personnage central de son opéra destiné à décrire les concours de chanteurs à la Wartburg. Car en amour, le personnage historique n’est pas exempt de tout caractère quelque peu licencieux. Pour preuve lorsqu’au cours de l’un de ses « Leiche », le poète amoureux énumère les épreuves impossibles que sa dame prétendrait exiger de lui en échange de ses faveurs. Mieux encore, et plus célèbre, son hymne à Vénus, la déesse de l’amour, bien plus impalpable, mais beaucoup plus accessible, tout comme ses charmes, que l’amoureuse éloignée. C’est ce chant précisément, publié en 1515, qui a donné naissance à la légende du chevalier-poète victime de la tentation de Vénus et de son antre des plaisirs (que l’on nomma plus tard le « Venusberg »). Dès la première publication de ce chant apparaît le thème du repentir exprimé par le héros. Lui qui ne trouve pleine satisfaction que dans les délices que lui offre la déesse de l’amour désire entreprendre un pèlerinage à Rome, la Cité sainte, pour obtenir du Pape son pardon. Mais, dans cette première version de la légende, la sentence papale est sans appel et le chevalier s’en va rejoindre le monde de Vénus pour s’y perdre à jamais. On notera ici que le thème de la rédemption (symbolisée par le reverdissement d’une branche sèche) ne figure pas encore dans la légende. Bien que le personnage de la légende semble disparaître pour l’éternité dans l’antre de Vénus, sa mort historique, bien réelle cette fois, est avérée aux environs de 1270.

Oubliée pendant plusieurs siècles, cette légende reparaît à l’époque romantique, sous la plume de Johann Ludwig Tieck (1773-1853) et chez Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822) dans l’un de ses célèbres Contes fantastiques. Bien qu’il s’agisse de l’un des contes vraisemblablement les moins réussis du célèbre romancier allemand, c’est là que pour la première fois le personnage de Tannhäuser est situé à la cour de la Wartburg où se déroulaient alors, sous l’égide du landgrave Hermann Ier de Thuringe (1160-1217), les célèbres concours de chant.

Pour son personnage de Tannhäuser, Richard Wagner effectue une sorte de syncrétisme des différentes sources relatant les aventures fantastiques du héros médiéval : de la légende originale bien sûr, mais également des romans de Tieck, Hoffmann ou bien encore des légendes des frères Grimm qui firent allusion à ce dernier. Et comme pour la légende du Vaisseau fantôme, où Wagner avait inclus dans son opus la possibilité d’un dénouement heureux, le compositeur retient de Heine le pardon du Pape et le bâton qui reverdit.

De tous les personnages wagnériens, Tannhäuser est peut-être le plus humain, le héros apparaissant éternellement perdu entre les affres de la chair (symbolisés par Vénus) et l’aspiration à la spiritualité (incarnée, elle, par Elisabeth). Tannhäuser est de fait un frère du Faust de ce Goethe que Wagner affectionnait tout particulièrement, car il existe en ce personnage une fièvre de vivre pleinement (voire de tout savoir), et d’opérer en lui la fusion des pulsions humaines et de la spiritualité. Plus encore, et c’est bien en cela que le combat intérieur que se livre Tannhäuser est des plus actuels, le héros veut s’affranchir des conditions sociales et morales de son époque et de la société dans laquelle il tente de se faire une place. Wagner parle-t-il de la société figée et pétrie dans les conventions de la cour du Landgrave de Thuringe ou bien de la société bourgeoise et si conventionnelle de l’époque de la composition de l’œuvre ? Tannhaüser est probablement l’un des rôles les plus atemporels de Wagner comme le notait Götz Friedrich à propos de la production de « Tannhäuser » en 1972 à Bayreuth : “ Ce “ Tannhäuser ” que nous propose Wagner possède une grandeur qui, bien que déjà historique, demeure actuelle, parce qu’elle est inséparable de la lutte à laquelle se livre désespérément le héro s” (Götz Friedrich à propos de la production de Tannhäuser à Bayreuth, 1972).

Premier véritable Heldentenor wagnérien, le rôle de Tannhäuser n’en est pas pour autant le plus facile : il est même le plus périlleux et exigeant de tout le répertoire du compositeur. Dans son premier chant (l’hymne à Venus au premier acte : « Dir töne Lob »), présenté dès l’ouverture comme l’un des deux piliers thématiques sur lesquels l’œuvre va se fonder, le compositeur exige de l’interprète une souplesse vocale et une aisance dans l’aigu soulignant l’enthousiasme juvénile du personnage.

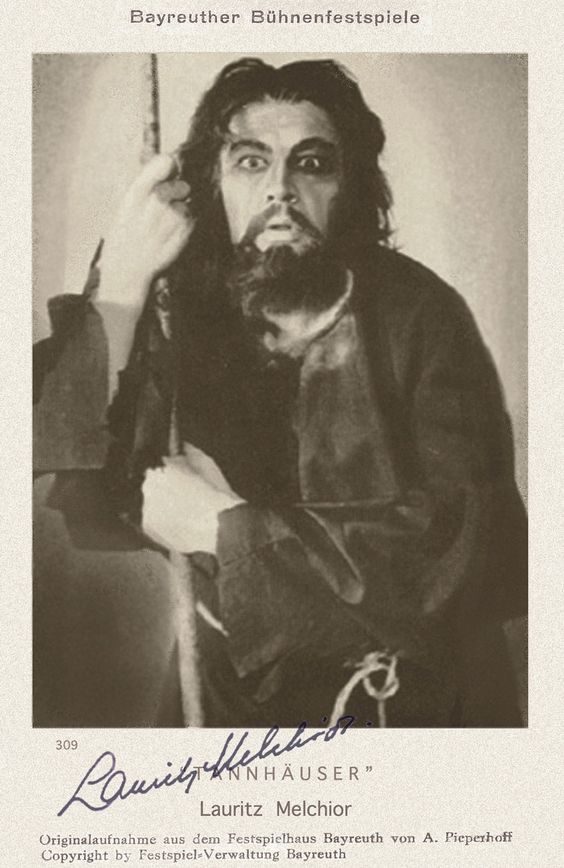

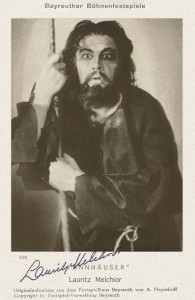

A noter que le rôle créé en 1845 par Josef Tichatschek (dans la version dite de Dresde) a été particulièrement allongé dans la version parisienne, créée plus de quinze ans après (en 1861) par Albert Niemann (en français) où le premier acte (celui du Venusberg) a été considérablement remanié pour l’occasion. Si l’interprète doit céder aux exigences des influences italianisantes du compositeur au moment de la composition de l’ouvrage (Finale de l’acte I, acte II), le « récit de Rome » (acte III, « Inbrunst im Herzen ») requiert une puissance dramatique et un sens de la déclamation (préfigurant Walther, Siegfried ou Parsifal) ainsi qu’un médium et des graves particulièrement puissants. Peu de ténors se sont révélés de taille à affronter dans la durée un rôle aussi lourd et périlleux. De toute l’histoire du chant wagnérien, on retiendra les véritables performances tant scéniques que vocales d’interprètes tels que Lauritz Melchior, Max Lorenz ou bien encore Wolfgang Windgassen qui furent des Tannhäuser d’exception. Plus proche de nous, le ténor allemand Peter Seiffert s’est approprié le rôle de manière admirable et l’a interprété avec vaillance sur la plupart des scènes lyriques internationales.

NC

Sources :

– Tannhäuser, collection « L’Avant-Scène Opéra », n.63-64

– Tannhäuser, commentaire de Lucie Kayas, Guide des opéras de Richard Wagner (Fayard, Les Indispensables de la musique, 1988)

– Wagner, mode d’emploi, Christian Merlin, collection « L’Avant-Scène Opéra », hors série (2011)

– Dictionnaire des personnages (collectif, Robert Laffont éditeurs, Bouquins, 1992)