Introduction

L’influence de Richard Wagner sur les compositeurs allemands et autrichiens de la seconde moitié du XIXe siècle paraît être une évidence. Par son ambition musicale, son orchestration innovante et son concept du « drame musical », Wagner marqua ainsi une génération entière de musiciens, qui, après le Maître, tentèrent de trouver leur identité, à travers une construction et un langage musical propres à chacun d’eux. Parmi lesquels, Anton Bruckner. Organiste de formation, ce compositeur de génie a souvent été perçu comme un disciple fervent du Maître de Bayreuth. Cependant, l’empreinte wagnérienne dans l’œuvre de Bruckner demeure une question complexe à laquelle il convient d’apporter une analyse nuancée.

S’il est vrai que Bruckner a voué une admiration sans bornes à Wagner, a-t-il pour autant été un simple imitateur ? Quelle a été la nature exacte de cette influence et jusqu’où a-t-elle déterminé son langage musical ? Une telle question ne peut se limiter à une analyse superficielle. Pour y répondre, il convient d’examiner dans un premier temps la biographie de Bruckner et ses rapports avec Wagner, avant d’étudier en détail la portée de l’influence wagnérienne sur son œuvre. Enfin, il sera nécessaire de mettre en perspective les éléments de continuité et de rupture entre les deux compositeurs pour dégager l’originalité propre de Bruckner dans le contexte musical de son époque.

I. RAPPELS BIOGRAPHIQIUES ET RAPPORTS ENTRE BRUCKNER ET WAGNER

1. Les débuts d’Anton Bruckner : entre tradition et modernité

1. Les débuts d’Anton Bruckner : entre tradition et modernité

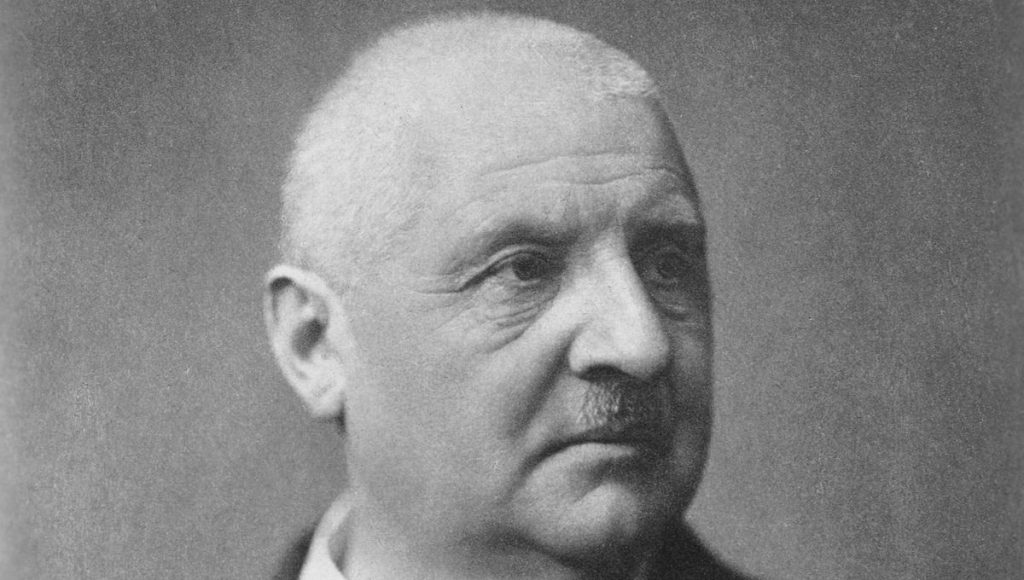

Anton Bruckner naît le 4 septembre 1824 à Ansfelden, en Haute-Autriche, dans une famille modeste mais profondément attachée à la musique. Son père, instituteur et organiste du village, lui enseigne dès son plus jeune âge le clavier et les rudiments de l’harmonie. Il démontre rapidement un talent certain pour l’orgue, instrument qui l’accompagnera tout au long de sa vie.

À la mort de son père en 1837, il est envoyé comme élève-internat au monastère de Saint-Florian, où il reçoit une formation rigoureuse. L’enseignement musical dispensé par les moines renforce son goût pour le contrepoint et la musique sacrée. Il devient rapidement organiste suppléant de l’abbaye et montre un grand intérêt pour la composition. À cette époque, son style reste profondément ancré dans la tradition classique et religieuse, avec une influence marquée de compositeurs comme Haydn, Mozart et Schubert.

En 1845, il entame une carrière d’instituteur itinérant, occupant divers postes dans des villages autrichiens, tout en poursuivant ses études musicales en parallèle. Ce n’est qu’en 1855 qu’il obtient un poste plus stable à Linz, en tant qu’organiste de la cathédrale. Son jeu impressionne par sa maîtrise technique et son expressivité. Cette période marque également un tournant dans sa formation académique : insatisfait de ses connaissances en composition, il décide de suivre des cours de théorie musicale et de contrepoint auprès de Simon Sechter, un professeur respecté du Conservatoire de Vienne.

La formation dispensée par Sechter est extrêmement rigoureuse, basée sur des principes stricts d’écriture musicale et d’harmonie. Bruckner y développe un sens aigu du développement thématique et de la structure, ce qui influencera profondément son approche symphonique. Pourtant, à ce stade, son univers musical reste encore éloigné des audaces harmoniques et orchestrales de Wagner.

2. La rencontre déterminante avec Wagner

La véritable transformation de Bruckner survient en 1863, lorsqu’il découvre la musique de Richard Wagner sous l’influence de son professeur Otto Kitzler. Ce dernier lui fait écouter Tannhäuser et Lohengrin, œuvres qui bouleversent sa conception musicale. À partir de ce moment, Bruckner ne se contente plus d’une écriture traditionnelle et cherche à intégrer des innovations harmoniques et orchestrales dans ses propres compositions.

Le choc esthétique se prolonge en 1865, lorsqu’il assiste à une représentation de Tristan und Isolde à Munich. Cette expérience marque une révélation. Il est fasciné par l’intensité émotionnelle de la musique wagnérienne, son chromatisme audacieux et son élargissement de la forme orchestrale. Bruckner commence alors à expérimenter des techniques similaires dans ses œuvres, bien qu’il conserve un attachement fort à la forme symphonique traditionnelle.

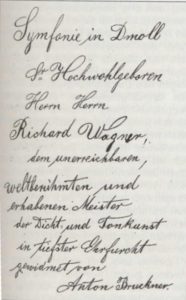

En 1873, il prend l’initiative de rencontrer Wagner à Bayreuth et lui présente ses partitions. Admiratif, il décide de lui dédier sa Troisième Symphonie. Wagner, flatté, accepte et exprime son soutien au compositeur autrichien. Cette reconnaissance de la part du Maître de Bayreuth est une consécration pour Bruckner, qui voit en lui un modèle absolu.

Cependant, il est important de noter que Wagner, bien que respectueux du travail de Bruckner, ne joue pas un rôle actif dans la promotion de ses œuvres. Contrairement à d’autres compositeurs proches du cercle wagnérien, comme Humperdinck, Bruckner ne bénéficiera pas d’un soutien stratégique de la part du maître. Leur relation restera avant tout marquée par l’admiration unilatérale de Bruckner pour Wagner, plutôt que par une réelle collaboration artistique.

3. Une admiration mal comprise

L’influence de Wagner sur Bruckner ne tarde pas à susciter des polémiques dans le monde musical viennois. En effet, la ville est le théâtre d’une rivalité féroce entre les partisans de Brahms et ceux de Wagner. Cette opposition, alimentée par le critique musical Eduard Hanslick, se traduit par un rejet presque systématique des œuvres de Bruckner dans les cercles conservateurs.

Hanslick, défenseur intransigeant de la musique dite « pure », reproche à Bruckner son admiration sans bornes pour Wagner et ses expérimentations orchestrales jugées excessives. Ses critiques acerbes nuisent considérablement à la réception des symphonies de Bruckner, notamment la Troisième, dont la première en 1877 est un échec cuisant. Accablé par les attaques, Bruckner est contraint de réviser plusieurs de ses œuvres afin de les rendre plus accessibles au public.

Ce rejet par une partie du monde musical contraste avec l’accueil enthousiaste que lui réserve un autre cercle d’admirateurs. Certains musiciens, comme Gustav Mahler et Franz Liszt, reconnaissent en lui un compositeur visionnaire. La Septième Symphonie, créée en 1884, marque un tournant en lui apportant un succès tardif.

Malgré ces difficultés, Bruckner reste fidèle à lui-même. Son caractère humble et profondément religieux le pousse à composer sans se soucier des modes ni des querelles esthétiques de son temps. Il continue d’affiner son langage musical, intégrant certains éléments wagnériens sans jamais abandonner son héritage classique et son attachement à la forme symphonique.

II. L’ŒUVRE MUSICALE DE BRUCKNER : UNE ENVERGURE REMARQUABLE ET UNE PROFONDEUR CRÉATRICE INÉDITE

1. Un catalogue riche et monumental

1. Un catalogue riche et monumental

Anton Bruckner laisse derrière lui environ 124 œuvres, couvrant un large spectre de genres musicaux, de la musique sacrée aux grandes symphonies orchestrales. Si certaines de ses premières compositions restent méconnues, une vingtaine de ses œuvres s’imposent comme des piliers majeurs du répertoire symphonique du XIXe siècle. L’originalité de son langage et la profondeur spirituelle de son écriture en font une figure incontournable de l’histoire musicale.

2. Les symphonies : une structure et une esthétique singulières

Les symphonies constituent le cœur de l’œuvre de Bruckner et se distinguent par plusieurs caractéristiques fondamentales :

- Une écriture monumentale où dominent les cuivres et les structures massives.

- L’emploi récurrent du choral instrumental, qui confère aux finales une solennité particulière.

- Une influence du folklore autrichien perceptible dans certains motifs rythmiques et mélodiques.

- Une approche harmonique explorant les limites de la tonalité, notamment dans sa Neuvième Symphonie.

Si ses contemporains ont parfois perçu ses symphonies comme réservées aux sensibilités germaniques, elles connaissent aujourd’hui un engouement croissant parmi les mélomanes et les musiciens du monde entier. Son influence est indéniable sur Gustav Mahler, son élève à Vienne, qui poursuivra cette expansion orchestrale et thématique dans ses propres œuvres.

3. La structure des symphonies brucknériennes

Les symphonies de Bruckner prolongent l’héritage de Beethoven en développant une architecture en quatre mouvements bien définie :

- Premier mouvement (forme sonate, 4/4 ou 2/2) : il s’ouvre souvent sur un trémolo des cordes et expose un premier groupe thématique en pianissimo, avant un crescendo progressif vers un tutti orchestral. Le second groupe, plus lyrique, suit une structure de Lied (A-B-A’), parfois complexe et contrapuntique.

- Mouvement lent (Adagio, 4/4) : de nature méditative et profondément spirituelle, il adopte fréquemment une structure tripartite (A-B-A’). Certains mouvements, comme l’Adagio de la Neuvième Symphonie, sont considérés comme parmi les plus poignants du répertoire symphonique.

- Scherzo (3/4, souvent en mode mineur) : énergique et rythmé, il est souvent construit sur des ostinatos puissants et contrasté par un Trio plus lyrique, souvent inspiré du Ländler autrichien.

- Finale (forme sonate, 4/4 ou 2/2) : à la manière du premier mouvement, il développe plusieurs thèmes contrastés et se clôt par une coda imposante, où le motif initial du premier mouvement est souvent repris et magnifié.

L’un des apports majeurs de Bruckner est cette capacité à bâtir des édifices sonores monumentaux, où la progression harmonique et thématique crée un sentiment de grandeur presque mystique.

4. Le « problème Bruckner » : versions et éditions multiples

L’une des particularités du corpus brucknérien réside dans la multiplicité des versions de ses symphonies. De son vivant, Bruckner, en proie au doute et influencé par ses élèves et éditeurs, a souvent révisé ses partitions, parfois de manière radicale. Ainsi, plusieurs symphonies existent sous différentes versions, comme :

- La Troisième Symphonie, profondément remaniée entre 1873 et 1889.

- La Quatrième Symphonie (Romantique), dont plusieurs variantes existent, notamment la version de 1874 et celle plus épurée de 1878-1880.

- La Huitième Symphonie, révisée en 1890 après une première version jugée trop complexe.

Ces modifications ont parfois été effectuées sous la pression de critiques et musiciens de l’époque, ce qui a conduit à des interprétations divergentes sur la version « authentique » des œuvres de Bruckner. Le débat musicologique autour des éditions originales et révisées, parfois appelé « problème Bruckner », reste une question majeure dans l’interprétation de son œuvre.

5. Une influence durable sur la musique du XXe siècle

Si Bruckner a été sous-estimé de son vivant, son œuvre a profondément influencé la musique du XXe siècle. Sa conception orchestrale et sa gestion du temps musical ont ouvert la voie à des compositeurs comme Gustav Mahler, qui prolongera cette expansion orchestrale en intégrant des éléments narratifs et psychologiques dans ses symphonies.

Des compositeurs modernes comme Olivier Messiaen ont également puisé dans la spiritualité brucknérienne et son usage de la résonance orchestrale. De même, des chefs d’orchestre tels que Herbert von Karajan et Sergiu Celibidache ont contribué à redécouvrir la richesse de ses partitions et à les imposer au répertoire symphonique mondial.

III. L’INFLUENCE DE WAGNER SUR LA MUSIQUE DE BRUCKNER : RÉALITÉ ET LIMITES

L’influence de Richard Wagner sur Anton Bruckner est indéniable, tant sur le plan musical que personnel. Cependant, cette relation ne peut se réduire à un simple lien de disciple à maître. L’empreinte wagnérienne sur Bruckner se manifeste par des emprunts directs, une intégration de procédés orchestraux et harmoniques spécifiques, mais aussi par une distance stylistique qui témoigne d’une autonomie artistique marquée. Bruckner, profondément ancré dans la tradition symphonique germanique héritée de Beethoven et Schubert, adapte certaines innovations de Wagner sans pour autant renier ses propres aspirations structurelles et spirituelles.

1. Les emprunts directs à Wagner : citations et hommages assumés

1. Les emprunts directs à Wagner : citations et hommages assumés

La fascination de Bruckner pour Wagner se traduit musicalement par des références explicites aux œuvres du Maître de Bayreuth. Ces hommages sont particulièrement visibles dans plusieurs symphonies :

- La Troisième Symphonie en ré mineur (1873, révisée en 1877 et 1889), souvent appelée « Symphonie Wagner », est un cas exemplaire d’influence explicite. Dans sa version originale de 1873, Bruckner y insère des citations directes de Tannhäuser, Lohengrin et La Walkyrie. L’introduction orchestrale reprend ainsi le motif du Chœur des Pèlerins de Tannhäuser, tandis que des emprunts mélodiques à Lohengrin sont disséminés dans le développement. Toutefois, sous la pression de critiques défavorables, Bruckner supprimera ces références dans les révisions ultérieures, affirmant progressivement son indépendance stylistique.

- La Septième Symphonie en mi majeur (1881–1883) illustre une autre forme d’hommage. Son Adagio, conçu en réaction à la mort de Wagner en 1883, se distingue par l’utilisation du tuba wagnérien, un instrument conçu par Wagner lui-même pour la Tétralogie. Cette orchestration spécifique, couplée aux longues phrases mélodiques et aux modulations chromatiques, confère à l’œuvre une gravité et une intensité funèbre caractéristiques de l’esthétique wagnérienne.

- L’orchestre wagnérien dans les dernières symphonies : Bruckner adopte certains éléments orchestraux propres à Wagner, notamment l’utilisation massive des cuivres, les harmonies chromatiques audacieuses et la densification des textures sonores. Dans la Huitième Symphonie, la construction des tutti orchestraux et le traitement des bois en contrepoint rappellent par moments Parsifal (1882), notamment dans la manière dont il manipule la couleur sonore et l’expansion harmonique.

2. L’intégration des procédés wagnériens dans un cadre symphonique

Si Bruckner reprend certaines caractéristiques du langage wagnérien, il ne se conforme pas pour autant au modèle du drame musical. Contrairement à Wagner, qui développe ses motifs dans un flux continu, Bruckner reste fidèle à une organisation symphonique en mouvements bien distincts. On observe néanmoins plusieurs points de convergence :

- L’harmonie chromatique et la tension dramatique : Wagner révolutionne l’harmonie avec Tristan und Isolde, notamment à travers l’accord de Tristan, emblème de la suspension tonale et de la tension harmonique. Bruckner intègre des modulations chromatiques comparables, notamment dans l’introduction du Finale de la Neuvième Symphonie, où la superposition des accords crée une impression de suspension harmonique proche des procédés wagnériens.

- Les crescendos dynamiques monumentaux : Un des procédés typiques de Bruckner, le « Wellenform », consiste à construire de longues montées orchestrales suivies de silences brutaux. Cette technique, qui rappelle les effets dramatiques de L’Entrée des dieux au Walhalla (L’Or du Rhin), est particulièrement frappante dans le premier mouvement de la Quatrième Symphonie (Romantique), où l’orchestre atteint un paroxysme avant de s’éteindre brusquement.

- Le choral de cuivres : Wagner utilise les cuivres de manière exaltée dans Parsifal et Le Crépuscule des Dieux, mais Bruckner en fait un élément central de son écriture symphonique. Le grand choral du troisième mouvement (Adagio) de la Huitième Symphonie est un exemple parfait de cette influence : loin d’être simplement décoratif, il fonctionne comme un point culminant structurel et spirituel de la symphonie.

3. Un langage musical entre héritage et originalité

Malgré ces emprunts, Bruckner développe un langage musical qui lui est propre. Il se distingue de Wagner par plusieurs aspects fondamentaux :

- Une architecture symphonique en blocs : Là où Wagner favorise la transformation continue des motifs, Bruckner segmente son discours musical en grandes sections juxtaposées, souvent séparées par des pauses (Generalpausen). Ces silences ne sont pas des interruptions, mais des respirations structurelles qui confèrent à son style une solennité unique.

- Une orchestration plus segmentée : Contrairement à Wagner, dont l’écriture fusionne en permanence les timbres orchestraux, Bruckner adopte une approche plus claire et hiérarchisée. Cette différence est notable dans la Sixième Symphonie, où les superpositions orchestrales sont nettement distinctes et où les interventions des cuivres marquent des jalons sonores imposants.

- Une spiritualité transcendante : Alors que Wagner puise son inspiration dans les mythes germaniques et une vision schopenhauerienne de la rédemption par l’amour, Bruckner inscrit son œuvre dans une foi catholique profonde. Son Te Deum (1884), considéré par certains comme un équivalent au final manquant de la Neuvième Symphonie, illustre cette orientation mystique.

4. Comparaison stylistique : rupture ou continuité ?

Bien que l’empreinte de Wagner soit indéniable, plusieurs divergences fondamentales subsistent entre les deux compositeurs :

- Le rôle du rythme et du temps musical : Là où Wagner privilégie un flux continu et organique, Bruckner construit ses symphonies sur des structures rythmiques répétitives et des crescendos monumentaux. Le Scherzo de la Sixième Symphonie en est un exemple frappant : une pulsation implacable, presque archaïque, qui contraste avec la fluidité mélodique de Wagner.

- L’évolution des motifs : Chez Wagner, les leitmotivs évoluent constamment pour refléter l’évolution psychologique des personnages. Bruckner, en revanche, travaille ses thèmes de manière statique, en les développant progressivement par expansion orchestrale plutôt que par transformation thématique.

- L’approche de la tonalité et de l’harmonie : Si Wagner repousse les limites tonales avec des chromatismes incessants (Tristan), Bruckner privilégie une approche plus modale, avec des progressions diatoniques ancrées dans une esthétique d’orgue. Cette conception harmonique confère à sa musique une stabilité structurelle qui contraste avec l’instabilité émotionnelle des œuvres wagnériennes.

5. Un héritage assimilé mais dépassé

Loin d’être un simple épigone de Wagner, Bruckner intègre certaines de ses innovations tout en forgeant un langage symphonique personnel. Son admiration pour le Maître de Bayreuth ne s’est jamais traduite par une imitation servile, mais par une réappropriation sélective des avancées orchestrales et harmoniques.

Bruckner demeure ainsi une figure unique de la musique symphonique du XIXe siècle, oscillant entre tradition et modernité. Ses symphonies, véritables cathédrales sonores, transcendent l’opposition entre classicisme et avant-garde pour s’imposer comme des œuvres intemporelles. Si Wagner a marqué son évolution, Bruckner a su transformer cette influence en un style qui lui est propre, confirmant sa place parmi les plus grands symphonistes de son époque.

CONCLUSION

Il est difficile de nier l’influence de Wagner sur la musique de Bruckner, l’œuvre elle-même tout comme nombre d’éléments comparables de composition. Tout autant d’ailleurs, que sur le plan personnel que sur le caractère musical. Cependant, qualifier Bruckner de simple disciple serait une simplification excessive. Son admiration pour Wagner ne s’est jamais traduite par une imitation servile, mais par une intégration partielle de certaines innovations dans un cadre symphonique propre.

Ainsi, Bruckner demeure un compositeur profondément original, dont l’œuvre se situe à la croisée des traditions classique et romantique. Ses symphonies, loin de n’être que des déclinaisons de l’esthétique wagnérienne, représentent une vision unique et puissante de la musique orchestrale. En définitive, si Wagner a indéniablement marqué le parcours de Bruckner, ce dernier a su se frayer un chemin indépendant, confirmant sa place parmi les plus grands symphonistes de son époque.

NC