Lorsque Richard Wagner s’éteint en 1883, c’est tout un empire artistique et un royaume (celui de Bayreuth) qui menacent de s’écrouler. Conserver un temps comme une œuvre intouchable dans un mausolée, survivre à la disparition du compositeur … parfois même pour mieux y échapper : Cette section raconte l’histoire de l’aventure wagnérienne après la mort du compositeur jusqu’à aujourd’hui, des appropriations des plus douteuses aux créations contemporaines les plus intéressantes.

TOLKIEN ET WAGNER, LES DEUX ENCHANTEURS

L’HÉRITAGE LITTÉRAIRE DE RICHARD WAGNER

Wagner et Thomas Mann; Emile Zola librettiste : le naturalisme à l’opéra face au wagnérisme ; Wagner et Marcel Proust ; Le Crépuscule des Dieux, roman d’Elémir Bourges ; Tolkien et Wagner, les deux enchanteurs

par Alexandre MONTHEILLET

Il y a une idée commune à bien des traditions, c’est que la Magie – entendue comme faculté à transformer le monde – n’existe que grâce à la puissance évocatrice de la langue. Dans une archive sonore qui remonte à 1967, on peut entendre la voix de Tolkien en personne, interprétant deux de ses poèmes tirés du très remarquable recueil des aventures de Tom Bombadil. Sans s’attarder sur le contenu même de ces récits, ils témoignent d’un art admirable de conteur qui par son interprétation – et un assemblage savoureux de sonorités – nous entraîne au cœur d’un monde révolu de légendes et de récits merveilleux. Des années après avoir découvert Tolkien, je dois avouer que ce n’est pas une impression si différente qui a pu me toucher, le jour où j’ai écouté pour la première fois les étranges accents du nain Alberich émergeant des volutes musicales du Rhin : cela éveillait en moi une même forme d’enchantement.

Est-ce une raison suffisante pour associer les noms de Tolkien et de Wagner ? Ce ne sont pas les seuls artistes, loin s’en faut, à s’être frayé un chemin dans le vaste domaine du légendaire. Certes il y a la question cruciale de l’Anneau maudit, sur laquelle je reviendrai abondamment… mais pour le reste un siècle les sépare, et deux champs artistiques bien distincts. Par ailleurs, l’enthousiasme le plus sincère ne peut manquer de voir que l’œuvre de l’écrivain se rattache globalement au genre désigné par le vocable anglo-saxon de “fantasy” qui, à l’instar de celui de « science-fiction », peine encore à trouver sa place vis-à-vis du monde littéraire classique. Après tout, confronter Richard Wagner à Marcel Proust, Romain Rolland ou Julien Gracq, possède une certaine légitimité en soi ; Tolkien en revanche traîne un peu ce handicap des créateurs supposés de second rang : on lui a reproché d’écrire soit pour les enfants, à titre de passe-temps (comme d’ailleurs le lui faisaient remarquer ses pairs d’Oxford), soit pour les adultes – mais des adultes assez immatures pour trouver quelque intérêt à ce qui semblait relever uniquement du “conte de fées” et du divertissement.

On est donc loin a priori de la dimension initiatique de l’opus wagnérien. En outre, si on veut soumettre les œuvres à la comparaison, les indices biographiques sont maigres. Tolkien n’a jamais fait d’allusion plus que fugace à Richard Wagner, que ce soit dans ses propos ou sa correspondance, et cela bien qu’il connût et semblât déplorer, dès son adolescence, l’interprétation que celui-ci avait des légendes nordiques. Aussi je propose de considérer quelque chose qui serait plutôt de l’ordre d’une “affinité à distance ” et – sans nier la question d’une possible influence du modèle wagnérien – d’entrevoir la manière dont l’inspiration mythologique a pu jouer un rôle dans la construction de leurs univers respectifs.

Sur la vie même de John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973), nous ne trouverons rien de spectaculaire ni d’aventureux. Une chose est sûre, il n’est pas utile ni même nécessaire d’accomplir quatre fois le tour du monde, ou même de quitter la banlieue d’Oxford pour produire une littérature de pure imagination. Sur sa terre natale, l’Afrique du Sud, Tolkien ne demeurera en effet que trois années, de 1892 à l895, dans le sillage d’un père directeur de banque qui sera tragiquement emporté par la fièvre australe. Son enfance, sa vie universitaire et professionnelle, il les passe donc exclusivement dans ce qu’il appelait les “West Midlands” anglais, autour de Birmingham, Leeds et Oxford. Leurs paysages bucoliques de moulins et de créatures mystérieuses tapies dans les fourrés imprimeront durablement sa sensibilité. Ils préfigurent sa nostalgie d’une campagne anglaise idéalisée, bientôt menacée par l’essor des faubourgs industriels et la culture de la machine. Sous les auspices d’une mère extrêmement attentive, le jeune John Ronald développe, d’abord enfant puis adolescent, un goût immodéré pour les langues, réelles ou inventées, ainsi que pour les contes et les légendes des traditions européennes. Tolkien dira ainsi à propos de ses lectures enfantines:

“Comme je désirais fort peu aller à la recherche d’un trésor enfoui ou combattre des pirates, L’Ile au trésor me laissait assez indifférent. Les Peaux Rouges m’allaient mieux : il y avait des arcs et des flèches (j’avais et j’ai encore un désir entièrement inassouvi de bien tirer à l’arc), des langues bizarres, des aperçus d’un mode de vie archaïque et, surtout, des forêts. Mais le pays de Merlin et d’Arthur valait mieux, le meilleur de tous étant le Nord sans nom de Sigurd des Völsung et prince de tous les dragons. Ces pays étaient éminemment désirables. »

Concernant l’apprentissage des langues, Tolkien se découvre d’extraordinaires facultés et après le latin et le grec ancien, qui épuisent rapidement son intérêt, il se tourne ensuite vers ce qu’i1 appelle le charme et la sensualité des anciens parlers du nord : l’anglo-saxon, le vieil et le moyen-anglais, langue dans laquelle il déclame adolescent le poème héroïque Beowulf, enfin le vieux norrois de l’Edda ancienne, si cher à Régis Boyer. Plus tard, à l’université, il apprendra le gotique avec délices et sa passion pour le finnois de l’épopée du Kalevala prendra dans ses propos un tour quasi « œnologique » : « Ce fut comme de découvrir une cave pleine de bouteilles d’un vin extraordinaire et d’un goût jusqu’alors inconnu. J’en devins passablement ivre »

Bref le philologue est né. La première guerre mondiale, en dépit de la tragédie qu’elle représentera pour lui -Tolkien perdra sur le front de la Somme deux de ses meilleurs amis avec qui il avait fondé, étudiant, un petit cénacle spirituel – ne freinera aucunement cet élan créatif qui se prolongera jusqu’à la disparition de l’écrivain en 1973.

A partir de 1919, d’ailleurs, une stricte énumération chronologique n’aurait pas beaucoup de sens. La lecture de la volumineuse correspondance du britannique permet de dresser le tableau d’un être discret quoique affable, déployant peu à peu et avec une grande opiniâtreté, une œuvre qu’il remet inlassablement au métier. Son ascension sociale continue, entre ses débuts de professeur en littérature anglaise à Leeds et son accession, rapide, au poste de chairman en langues anciennes à Oxford, sont bien les principaux événements externes d’une vie partagée entre la recherche, l’écriture de fictions et la traduction d’œuvres en langue ancienne.

Et même si des éléments restent pour témoigner de la complexité de cette personnalité, le récit de sa vie quotidienne révèle un emploi du temps somme toute ordinaire, seulement pimenté par les conférences magistrales, les allocutions prononcées dans des cercles littéraires. Tôt marié, Tolkien met rapidement en place un train de vie familial limité à ses déplacements quotidiens entre la maison, l’université et l’église (Tolkien est un catholique fervent) : périmètre d’activité très restreint, rarement transgressé par quelques voyages qui n’auront d’ ailleurs aucune importance visible dans son existence. Du reste, ses revenus sont très modérés et ne s’amélioreront que sur le tard, à l’aune du succès littéraire. On se consolera donc en se rangeant à ce qui semblait être l’opinion de Tolkien lui-même, comme quoi « la vie d’un écrivain ne nous apprend presque rien sur la façon dont fonctionne son esprit ». Peut-être est-ce vrai dans son cas, et cela rend d’autant plus remarquable cette source puissante de l’invention qui lui fera projeter très tôt les grandes lignes d’une épopée avec entre autres chefs d’œuvre :

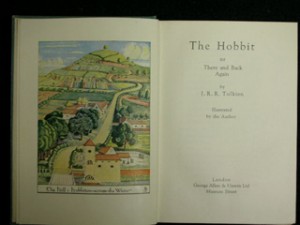

– Bilbo le Hobbit, paru en 1937, best-seller de la littérature enfantine vendu à plus de dix millions d’exemplaires

– et surtout Le Seigneur des Anneaux, en 1955, cycle mondialement célébré – je dirais même “cultissime” – pour prendre une expression du temps, et qui fit l’objet, voici quelques années déjà, d’une adaptation cinématographique à grands moyens par le néo-zélandais Peter Jackson.

Le programme que se propose Tolkien, à partir des années 1920, est pour le moins intimidant : c’est “de créer une mythologie pour l’Angleterre”, car il considérait qu’il restait bien peu du folklore ancien de son propre pays. Et il décrira ainsi ce sentiment des années plus tard:

“Ne riez pas! Mais il y eut jadis un jour (depuis mon panache s’est bien rabaissé) où j’eus l’idée de construire un corps de légendes plus ou moins étroitement reliées, allant des vastes cosmologies jusqu’aux contes de fée romantiques – les plus larges basées sur les plus proches de la terre, les plus étroites tirant quelque splendeur des grandes toiles de fond – et que je pourrais dédier simplement : à l’Angleterre, à mon pays. Cela devait pouvoir posséder le ton et la qualité que je voulais, une sorte de fraîcheur et de clarté, respirer notre “air” (le ciel et le sol du nord-ouest, c’est-à-dire la Bretagne et l’Europe proche, pas l’Italie ni la Grèce, encore moins l’Orient), cette insaisissable et pure beauté que certains nomment celte (bien qu’on la trouve rarement chez les anciens Celtes), quelque chose de « haut », sans plus rien de grossier; qui convienne à une terre devenue adulte et longtemps baignée de poésie. Je développerais en détail certains récits parmi les plus importants, et pour beaucoup je ne ferais que les esquisser; leur donner leur place dans l’ensemble. Leurs cycles seraient reliés à un ensemble plein de majesté tout en laissant place à d’autres esprits, d’autres talents, qui viendraient apporter la couleur, la musique et le drame. Absurde. »

Une telle ambition n’est évidemment pas sans nous rappeler la genèse du drame wagnérien, lui aussi tout entier tourné vers cet horizon inatteignable de l’œuvre « totale » et entièrement justifiée en ses éléments. Mais avant de risquer ce parallèle, il me faut tenter de relater de façon concise le contenu de la mythologie de Tolkien…

Première chose, elle est en grande partie le produit de l’invention linguistique, qui définit l’énorme éventail des noms de lieux et de personnages, ce qui vaudra un jour à Tolkien cet étrange aveu : “L’invention des langues est la fondation. Les « histoires » ont été conçues pour procurer un monde aux langues, plutôt que l’inverse. Chez moi, le nom vient en premier, l’histoire suit. J’aurais préféré écrire en « elfique ». Mais une œuvre comme Le Seigneur des Anneaux a bien sûr été révisée, et la seule “langue” qui y est restée est celle que les lecteurs, ai-je pensé, pourraient assimiler »

Cette mythologie n’est pas homogène. Construite sur plus de cinquante années de labeur, elle agglomère sans ordre chronologique réglé, des récits en prose, des récits versifiés que Tolkien désignait par le terme ancien de “lais”, des formes courtes et des formes longues ou “romances”, et même des annales.

Le tout ressemble à un canevas sur lequel l’écrivain, avec beaucoup de minutie, vient broder ses cartes, ses chroniques, la variété de ses écosystèmes, avec certes pour motif plus étudié la quête de l’Anneau, comme on le verra – mais sans tout détailler, en ménageant des zones d’ombre, des ouvertures, en laissant des pans entiers de cette histoire et géographie légendaires dans le mystère. Certains récits sont parfois narrés plusieurs fois, en multipliant les perspectives : l’entrée du héros Turin à Nargothrond, dans le récit dit du Silmarillion, tient une ligne en prose ; dans la version des Lais du Beleriand , elle occupe 240 vers. L’ensemble est extrêmement affiné ; Tolkien a imaginé des langues et des systèmes d’écriture, ainsi que des calendriers, avec une méticulosité nécessaire, selon lui, pour produire la véracité de ce qu’il appelait la sous-création ou Féerie. Ce qui l’amène par exemple à se justifier de cette manière auprès d’une lectrice, dans une lettre datée du 8 décembre 1955 : « Toutes mes excuses pour mes jeux arithmétiques puérils ; mais voici : le calendrier Numénoréen [Numenor était une civilisation inventée par Tolkien] était un tout petit peu meilleur que le grégorien, celui-ci ayant en moyenne 26 secondes d’avance par an, le numénoréen 17,2 secondes de retard (sic) ».

Comme il le déclarait, on peut ainsi atteindre la sensation qu’il existe à l’infini des histoires à raconter. Il ne faut pas voir ailleurs L’extraordinaire retentissement qu’a eu le Seigneur des Anneaux, non seulement par la fiction et le suspense qu’il présentait, mais par l’invite qu’il offrait à la curiosité aiguisée des lecteurs pour qu’ils complètent eux aussi, à leur mesure, cet univers, découvrent et pratiquent ses langues, adoptent ses lois mêmes… A noter tout de même que sur un plan purement quantitatif, l’œuvre de Tolkien reste bien en-deçà des grands cycles littéraires des XIXème et XXème siècles. Que l’on songe seulement aux Rougon-Macquart ou, dans un autre genre, à l’opulence balzacienne, Le Seigneur des Anneaux demeure assez modeste !

Sur le plan descriptif, le monde proposé par l’écrivain se situe dans un passé imaginaire qu’on peut grossièrement situer entre les premiers temps mythiques de la création et l’ère des gestes médiévales. Les lieux décrits s’apparentent morphologiquement à ceux de la Terre, avec ses océans, ses plaines et ses montagnes, bien qu’il n’existe aucun élément pour les rattacher à des reliefs physiques identifiables dans le monde réel. Tolkien sera toujours très explicite quant au fait qu’il n’avait pas décrit une autre planète mais bien la nôtre, dans une forme ancienne qui avait été ou du moins aurait pu être la sienne.

L’action décrite s’étale sur environ soixante-dix siècles, même sans faire le décompte des premiers temps divins pour lesquels il manque certaines données chronologiques ; le tout étant divisé en trois âges et débutant par une cosmogonie, c’est-à-dire un récit de création du monde. Celui-ci est relaté dans Le Silmarillion, œuvre inachevée et quelque peu hétéroclite, mais fondamentale pour comprendre la construction de la mythologie de Tolkien.

La scène première du drame du monde se déroule dans un lieu en dehors du temps et de la réalité matériels. Le chant divin des Aïnurs, des puissances angéliques au service d’Eru Iluvatar, l’Unique, le Premier des Etres, est perverti par le plus puissant de leur assemblée, Melkor. Celui-ci a introduit par orgueil un thème imprévu dans la musique céleste, qui sombre aussitôt dans le chaos. Eru Iluvatar révèle alors son propre thème pour intégrer les discordes apparentes: ainsi naît le monde physique, resplendissant mais portant en lui le germe du mal. C’est le début de l’histoire. On voit que cette cosmogonie musicale n’est pas sans faire songer au Prélude de l’Or du Rhin et à l’immixtion, dans l’harmonie initiale, du thème étranger d’Alberich.

Sur Arda – la Terre des premiers temps de la création – seuls résident au début les Valar. Les Valar ne sont autres que les Aïnurs qui ont choisi de rentrer dans le monde physique, sous une forme incarnée et d’y demeurer jusqu’à la fin des temps. Le rôle assigné aux puissances angéliques est en effet de préparer sur Terre la venue des Enfants de Dieu -les elfes et les hommes – mais dont le rôle dans le plan divin leur est caché en raison de la rébellion de Melkor.

Tolkien nous décrit l’âpre lutte qui oppose les Valar à Melkor pour la suzeraineté du monde. D’abord victorieux, les serviteurs de l’Unique sont contraints d’abandonner à leur ennemi le continent central d’Arda – la Terre du Milieu – sur lequel ils avaient tenté d’instaurer un paradis terrestre. Ils se retirent à l’ouest sur la lointaine île d’Aman où la race merveilleuse des elfes, créée par l’Unique, les rejoint bientôt pour fonder une communauté douée de dons prodigieux de création.

On précisera que les elfes ne ressemblent en rien à ces lutins ailés que Tolkien détestait chez le Shakespeare du Songe d’une nuit d’été, mais sont des créatures d’apparence humaine, d’une grande beauté et non sujettes à la maladie et au vieillissement : seule la mort violente peut mettre un terme à leur existence.

Pendant plusieurs siècles, les elfes progressent en talent et en connaissances jusqu’à ce que le plus brillant de leurs représentants, Fëanor, fabrique trois joyaux d’indestructible lumière, les Silmarils. Fasciné par cette beauté indicible, Melkor s’empare des joyaux et s’enfuit d’Aman : tel est le début des guerres du Premier Age en Terre du Milieu, opposant Fëanor puis ses descendants aux puissances des ténèbres menées par Morgoth, le Noir Ennemi, ainsi que Melkor sera désormais appelé dans le monde créé.

L’affrontement est dantesque car les créatures engendrées par Morgoth se sont constituées en armées innombrables : parmi elles on y trouve les fameux orques, des êtres monstrueux et pervertis qui sont comme une caricature d’hommes, mais aussi d’autres créatures plus rares et plus malignes, dont Tolkien prendra le modèle dans la mythologie nordique : l’abondant bestiaire des trolls, des géants, des balrogs ou démons du feu, sans compter les dragons ou grands Vers aux pouvoirs extraordinaires.

Les Valar n’ont pas approuvé la démesure des elfes ayant juré de poursuivre par la vengeance toutes les créatures vivantes qui seraient détentrices des Silmarils : ils refusent ainsi de s’impliquer dans cette lutte sans merci. Mais après six siècles de guerre indécise, les elfes trouvent un jour une aide inattendue dans le peuple des nains et surtout chez les hommes, les “seconds nés” annoncés par le plan divin. De cette rencontre, entre les mortels et les immortels, naîtront maints hauts faits d’armes, narrés par Tolkien dans des récits entrecroisés d’aspect épique : parmi eux on peut citer la chute de la cité secrète de Gondolin, la geste du héros humain Turin Turambar -le tueur de dragon – ou encore l’exploit merveilleux du couple Beren et Luthien qui par un sortilège arrache un des Silmarils sertis dans la couronne de Morgoth.

Le premier Age prend fin quand le demi-elfe héraut des meilleures volontés humaine et elfique – qui a pour nom Earendil – part au-delà des mers implorer le pardon des Valar, qui sortent de leur réserve pour affronter Morgoth. Dans le cataclysme qui s’ensuit, l’esprit du mal est jeté dans le Vide au-delà des cercles du Monde, les Silmarils, dispersés, rejoignent les profondeurs des abîmes et la Terre du Milieu est métamorphosée en profondeur.

Les récits du Second Age sont reconnus par Tolkien lui-même comme une variation sur le thème de l’Atlantide. Le lecteur peut y apprendre comment les hommes ayant contribué à la chute de Morgoth se voient récompensés par les Valar, en obtenant de vivre sur l’île de Numenor, située loin à l’ouest au large de la Terre du Milieu. Ses habitants, pourvus d’une longévité digne des patriarches de la Bible, pourront y prospérer librement, avec pour seule interdiction de ne jamais aborder la terre bénie d’Aman.

Pendant plus d’un millénaire la puissance de Numenor s’étend sur les océans. En Terre du Milieu, entretemps, une nouvelle ombre s’accroît en la personne de Sauron, un esprit maléfique autrefois à la solde de Morgoth. Les elfes restés en Terre du Milieu sont séduits par l’apparence de beauté et de sagesse qui émane de Sauron et celui-ci les instruit dans la fabrication de puissants artefacts magiques, les Anneaux de Pouvoir. Il entend ainsi corrompre les elfes et les soumettre à sa domination, en forgeant à cette fin le Maître Anneau, capable de tous les contrôler. D’où la célèbre formule, gravée dans l’or du joyau :

Trois Anneaux pour les Rois Elfes sous le ciel,

Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre,

Neuf pour les Hommes Mortels destinés au trépas,

Un pour le Seigneur Ténébreux sur son sombre trône,

Dans le pays de Mordor où s’étendent les ombres.

Un Anneau pour les gouverner tous. Un Anneau pour les trouver,

Un Anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier

Au pays de Mordor où s’étendent les Ombres.

Les elfes, cependant, n’ont pas perdu toute la sagesse de leur âge d’or et cachent à temps les trois Anneaux qui leur étaient destinés. Soutenus par les guerriers de Numenor, ils repoussent la menace de Sauron pour quinze siècles. (Vous voyez que les périodes décrites par Tolkien ont quelque chose de biblique ou d’égyptien !) Sauron, en usant de maints artifices, finit cependant par pénétrer les sphères dirigeantes de Numenor, plongées dans la décadence, et flattant l’orgueil du roi Ar-Pharazôn, le persuade de lever une flotte contre les Valar.

L’interdit étant transgressé, Eru l’Unique intervient une nouvelle fois dans sa création en submergeant le continent sacrilège. Seuls le Numénoréen Elendil et quelques fidèles, réchappent aux flots pour avoir refusé d’obéir à leur roi ; ainsi que Sauron, dont la malice innée lui a permis de conserver l’essentiel de sa forme humaine et de sa puissance.

Le Second Age s’achève cent-quarante ans plus tard, par la “dernière alliance” des Elfes et des Hommes en Terre du Milieu, qui au terme d’une bataille douloureuse contre les forces de Sauron parviennent à s’emparer de l’Anneau Unique, ce qui sera d’une considérable importance pour la suite. Sauron vaincu par le héros Isildur, le fils d’Elendil, doit quitter son apparence physique mais il existe toujours en tant qu’esprit, du moins tant que l’Anneau n’est pas détruit. Or Isildur, tenté par l’objet magique, renonce à le détruire malgré le conseil de ses proches : il meurt quelques années après dans une embuscade et l’Anneau est perdu dans les eaux du grand fleuve Anduin, apparemment à tout jamais tandis que les tronçons de Narsil, l’épée de son père brisée dans le combat, sont conservés dans l’espoir qu’un jour quelque héros les réassemble pour défendre à nouveau l’honneur des hommes…

Le troisième Age dure un peu plus de trois mille années et l’intrigue racontée dans Le Seigneur des Anneaux ne se concentre en fait que sur les trois dernières d’entre elles, de 3019 à 3021, l’action de Bilbo le Hobbit se déroulant quant à elle quelque quatre-vingts ans auparavant. Cet âge est marqué par la puissance montante des hommes en Terre du Milieu qui y fondent des royaumes glorieux et contiennent vaillamment le retour du Mal. Au cours de ce qui sera, là aussi, une longue série de conflits, entrecoupés de paix vigilantes, deux éléments vont se révéler cruciaux et pèseront sur le rapport de forces final.

Le premier est la venue en Terre du Milieu des Istari – ou Mages – des émissaires angéliques incarnés de même nature que les Valar (quoique de moindre rang) et chargés par ceux-ci d’orchestrer en secret la lutte contre les ténèbres. Le deuxième est l’apparition, vers l’année 1300, dans le pays verdoyant et paisible de la Comté, du curieux peuple des Hobbits, certainement la création la plus originale de Tolkien et un portrait psychologique de leur auteur, comme il l’avoua un jour :

« En fait je suis un hobbit, en tout sauf par la taille. J’aime les jardins, les arbres, les cultures mécanisées ; je fume la pipe, j’aime la bonne nourriture simple (pas congelée) et je déteste la cuisine française ; j’aime les gilets brodés, et j’ose même en porter en ces temps de grisaille. J’adore les champignons (pris dans les champs) ; j’ai un sens de l’humour très simple (qui lasse mes critiques les mieux disposés) ; je me couche tard et me lève tard (quand je peux). Je ne voyage guère. »

Pour décrire un hobbit morphologiquement, on se reportera à la définition que Tolkien soumit en 1970 au comité du Oxford English Dictionary : « Représentant d’un peuple imaginaire, variété de petite taille de l’espèce humaine, qui donnait à ses membres ce nom (signifiant « habitant d’un trou »), membres qui étaient toutefois appelés Semi-Hommes par les autres peuples, puisque leur taille atteignait la moitié de celle d’un homme ordinaire. ”

Que vient faire cette créature en apparence insignifiante dans le monde plein de bruits et de fureur de la Terre du Milieu ? Il semble tout d’abord que cette question plongeât Tolkien dans la perplexité, car en écrivant Bilbo le Hobbit en 1937, il avait créé ce personnage dans la tradition des contes de fée sans forcément tenir compte du cadre tragique des histoires du Silmarillion. Mais à la lecture il apparaît que ce petit peuple, par son humour, son bon sens et sa ténacité, apportera une touche de fraîcheur dans l’univers hiératique des grandes destinées du monde, de même que la solution à une lutte dans laquelle les hommes comme les elfes ont toujours échoué.

C’est ainsi que Bilbo, en l’année 2941 du troisième Age, entreprend contre son gré un voyage mémorable qui l’amènera au cœur du conflit des Puissances. Enrôlé par une confrérie de nains désireux de recouvrer leur trésor détenu par le grand dragon Smaug, parrainé par le magicien Gandalf (le plus sage des Istaris), il ramène de ses aventures un anneau magique d’invisibilité qui était détenu depuis des siècles par une créature repoussante, Gollum, terrée dans une profonde caverne des Monts dits Brumeux. Huit décennies plus tard, Gandalf découvre la nature véritable de l’anneau – qui n’est autre que l’Anneau Unique de Sauron autrefois perdu par Isildur. Or le seigneur des ténèbres a lui aussi appris que l’Anneau avait été retrouvé et tout son esprit tend désormais vers sa reconquête. Le Seigneur des Anneaux, œuvre ultime de Tolkien, raconte la quête du neveu de Bilbo – Frodon – qui, héritier malgré lui de l’objet magique, va devoir surmonter la tentation de le conserver pour lui et aller au bout de son courage pour porter ce fardeau jusqu’au seul endroit où il peut être détruit, c’est-à-dire dans les crevasses volcaniques de la Montagne du Destin, située au cœur du ténébreux pays de Mordor.

Evidemment, il ne peut s’agir de rapporter dans le détail les événements qui ont pour cadre le récit du Seigneur des Anneaux. L’argument repose sur l’idée que seul un être faible et ignoré par l’Ennemi peut réussir là où les autres ont échoué par orgueil ou par l’aspect trop visible de leur Destinée. Le récit, d’abord linéaire, car il suit le voyage de Frodon et ses trois fidèles compagnons hobbits, bientôt secourus par un petit groupe de fidèles (hommes, elfe et nain), prend ensuite une ampleur polyphonique : la Communauté de l’Anneau éclate, la dissension apparaît, les êtres sont dispersés et tandis que de grandes batailles se préparent, Frodon, assisté seulement de son fidèle serviteur Sam Gamegie, poursuit son long périple vers le Mont du Destin, non sans connaître d’effroyables épreuves.

Entre temps, le héros humain Aragorn, qui a hérité de l’épée d’Elendil reforgée par les elfes, tente d’organiser la défense des peuples libres contre l’ennemi. Soutenu et guidé par le magicien Gandalf, il revendique la couronne du royaume de Gondor et à la tête des derniers résistants, fait diversion pour faciliter la tâche du porteur de l’Anneau. Frodon parvient ainsi contre toute attente au but de son voyage, mais au moment ultime cède à la tentation en refusant de jeter l’Anneau aux flammes.

L’issue inattendue vient de Gollum, que le hobbit avait rencontré au cours de sa quête et pris en pitié. Car cette créature misérable, rongée par le souvenir de l’Anneau, a retrouvé la trace de son détenteur, aux frontières mêmes du Pays Noir, et s’est proposée alors de le guider dans le secret espoir de s’accaparer par la ruse le bien volé. Or en arrachant l’Anneau du doigt de Frodon, Gollum fait un pas de trop et est précipité dans la fournaise. C’est la fin de l’Anneau, la fin de Sauron et la fin du troisième Age : les derniers elfes rebelles, l’Istari Gandalf et le Hobbit Frodon, partent au-delà des Mers pour panser une blessure peut-être inguérissable. La Terre du Milieu est désormais laissée aux hommes et Tolkien ne nous dit plus rien sur sa destinée.

Comparer deux œuvres est toujours arbitraire : cela suppose qu’il existe un terrain neutre à partir duquel on puisse lister objectivement, puis donner un sens à ce qui nous apparaît comme des rapprochements possibles ou au contraire des divergences. Dans le cas qui nous intéresse, ce terrain est malaisé à définir car les objectifs artistiques et les moyens mis en œuvre se situent aux antipodes : on ne saurait confondre la forme du drame musical et celle de l’épopée littéraire, et j’approfondirai tout à l’heure cette division fondatrice.

Aussi, pour répondre en premier à la question un peu polémique de savoir si Wagner a pu constituer un exemple ou influencer la conception artistique de Tolkien, il me semble qu’il faut oublier un temps la question du “genre” et nous intéresser d’abord au contenu.

Sur ce plan, on ne peut nier une certaine parenté d’atmosphère, une familiarité dans les thèmes et les situations proposés. Et à côté du biotope germanique attendu de nains roublards et de géants rustauds, de héros impulsifs et de dragons à occire, d’épées brisées et d’anneaux maudits – sur un fond serré de trahisons et de vengeance qui évoquent irrésistiblement le Ring – on reconnaît la fascination celtique et j’oserais dire tristanienne pour les vertes collines, les nuits magiques et surtout le Grand Océan à l’ouest des terres du monde, au-delà duquel se trouvent le monde béni des fées et peut-être des dieux. On identifiera de même une sorte de weltanschauung commune, dans laquelle se retrouvent mêlés une exaltation du spectacle de la nature, le constat d’une déchéance inéluctable provoquée par l’action de l’homme et la fascination pour l’unité perdue représentée par un mythique « âge d’or ».

Cela dit cette parenté s’explique aisément par les références aux mêmes sources mythologiques. Ainsi l’examen biographique montre que non seulement Tolkien et Wagner sont tous deux des lecteurs assidus du corpus légendaire de la Völsunga Saga et de l’Edda ancienne, mais qu’encore ils ont nourri le même intérêt fantasmé pour des thèmes signifiants (et parfois abscons) du récit originel. Personnellement, je ne connais pas d’exemples d’artistes arrivés à ce niveau de réalisation, qui aient poussé à ce point, et pourtant indépendamment, la réflexion sur des sujets aussi pointus que les hypothèses étymologiques sur le terme Nibelungen, la double qualité humaine et divine de la figure de la Walkyrie, ou encore le problème scénaristique posé par le philtre dans la saga des Burgondes. Il faut savoir que Tolkien écrira à ce sujet sa propre version commentée de la légende rassemblée sous le titre La Légende de Sigurd et Gudrun et qui ferait en soi un sujet d’exposé.

Notons cependant que le “traitement“ auquel nos deux auteurs soumettent ensuite cette source commune se démarque en ce que Wagner réinterprète la mythologie, tandis que Tolkien crée la sienne de toutes pièces. Effectivement chez l’Allemand, 1’histoire originale est toujours identifiable ; Perceval reste Perceval à travers les siècles, même si entre le récit de Chrétien de Troyes, celui de Wolfram von Eschenbach et sa transfiguration romantique en Parsifal, le cadre légendaire s’est étiré pour trouver une universalité plus riche encore et plus complexe. Tolkien procède davantage comme un chroniqueur inspiré : son œuvre ressemble à un arbre gigantesque qu’il aura méticuleusement peint feuille par feuille, à partir d’une palette d’ingrédients les plus divers provenant des mondes celte, germanique et finlandais. Aucun récit n’est reconnaissable directement, c’est bien toujours une histoire originale, et pourtant tout est quelque part familier, comme un enfant qui aurait hérité d’une ascendance variée ses traits et son caractère.

Avancer l’hypothèse d’une antécédence wagnérienne demande donc de scruter plus avant les situations exposées. Pour m’être longuement consacré à cette question, j’arrive aujourd’hui à la conclusion que toutes les parentés manifestes, au sujet desquelles on a pu parler d’emprunts – voire de plagiat- ne sont troublantes que tant qu’on oublie cette paternité du mythe nordique et du conte en général. Cela se vérifie par exemple avec le thème de l’interdit – recette du conte de fées que chacun de nos auteurs magnifie à sa façon, avec Lohengrin et le monde du Graal pour Wagner, et la légende du continent de Numenor ou de la cité cachée de Gondolin chez Tolkien.

Il en va de même du classique jeu des énigmes. Et telle séquence de Bilbo pourra rappeler furieusement la scène de Siegfried où Mime met sa tête en jeu dans le concours qui l’oppose à Wotan, avec le dessein inavoué de conquérir l’anneau et l’or des Nibelungen. Dans l’épisode correspondant chez Tolkien, qui a pour cadre une caverne des Monts Brumeux, le hobbit met également sa vie en balance dans un concours d’énigmes croisées qui l’oppose à Gollum, l’anneau restant le non-dit et l’enjeu de l’épreuve.

On retrouve aussi, de part et d’autre, les thèmes de la transmission et de la filiation incarnés par la figure matérielle de l’épée. Quand, dans un des récits du premier âge, il est rapporté que le Valar Ulmo, maître des océans, remet une épée au roi-elfe Turgon, en prophétisant qu’un homme en sera l’héritier, nous pourrions effectivement y reconnaître le don de Wälse à Siegmund. Mais il est plus raisonnable de considérer cette séquence comme une énième variation sur le thème du legs, dont l’exemple mythologique le plus connu nous est peut-être donné par la légende arthurienne de l’épée emprisonnée dans le rocher. Quant à l’épée brisée du héros Elendil dont Aragorn héritera reforgée dans Le Seigneur des Anneaux, le schéma existe déjà dans le récit de la Völsung Saga. Siegfried n’est donc pas le détenteur du « copyright » en la matière !

Si on excepte ainsi une courte scène du Premier Age au cours de laquelle le héros en fuite Turin fait la rencontre d’un nain forgeron du nom de Mîm, emprunt purement formel à mon sens, il n’est donc guère que l’Anneau – ce fameux Anneau Unique – pour entretenir encore le soupçon de plagiat, ce que certains commentateurs se sont évertués à faire depuis un bon demi-siècle. Le sujet ne laissait pas l’écrivain indifférent, car au traducteur suédois qui lui avait fait remarquer, un jour, que l’Anneau de Sauron était au fond un peu l’anneau des Nibelungen, Tolkien répondit avec une ironie agacée : “Les deux anneaux sont ronds, c’est là leur seule ressemblance ».

Pour tirer cette affaire au clair, il faut déjà convenir que le symbolisme du lien de pouvoir associé à l’Anneau magique possède, là aussi, une très grande ancienneté. Ni Wagner ni Tolkien ne l’ont inventé ; cependant, on remarquera que même dans l’histoire de Sigurd, les allusions à l’Anneau restent très discrètes et ne se distinguent pas du thème général de la malédiction de l’or. Il faut ainsi reconnaître à Wagner d’avoir été le premier à faire de cet objet le foyer maléfique de la destinée de tous les êtres.

Tout est ensuite dans l’orchestration du thème. D’une façon générale, les commentateurs ne relèvent pas assez la nuance subtile qui existe entre un objet “maudit” et un objet “maléfique ». Or c’est bien sur cette nuance que vont se construire les deux interprétations.

Un objet “maudit” n‘est pas un réceptacle du mal à la base. Mais il le devient par l’intense faisceau de désir et de haine qui altèrent sa pureté originelle. Ainsi Alberich maudit l’Amour et à travers lui l’or pur du Rhin pour forger l’anneau, puis il maudit l’anneau pour entraîner la perte de tous ses futurs possesseurs. L’Anneau de Wagner est ainsi doublement perverti : c’est-à-dire qu’avant d’être un instrument de pouvoir, utile pour une fin, il est d’abord le produit vicié d’un anathème.

D’ailleurs, Wagner ne nous renseignera que très peu sur les facultés réelles de l’objet. Il faut croire sur parole Wellgunde quand elle déclare que le possesseur de l’Anneau hérite d’une puissance sans bornes : nous ne la voyons jamais à l’œuvre. La célérité avec laquelle Alberich se fait subtiliser son précieux bien dans le Nibelheim devrait suffire à faire douter de cette infaillibilité. Et pour un objet censé permettre le contrôle absolu sur les esprits, il se montre bien inefficace devant Loge et Wotan quand ceux-ci pourtant, libèrent la main entravée du nain pour que celui-ci ordonne à son peuple de remonter l’or à la lumière. Que n’en profite-t-il pour retourner la puissance de l’Anneau contre ses agresseurs ?

La malédiction qui suit pose une autre question : annule-t-elle le pouvoir supposé de l’anneau, ou le maintient-elle bon an mal an, et pour qui ? A en juger le comportement futur des protagonistes, l’Anneau reste en tout cas désirable, soit parce qu’il faut à tout prix le mettre hors de portée d’Alberich – en dépit du prix funeste à payer – soit parce qu’il reste opérant malgré l’effet annoncé de la malédiction. C’est le sens de la stratégie de Wotan et c’est la seule explication qui reste à certaines séquences, quand par exemple Alberich se démène dans la forêt pour soustraire l’objet tant au roi des dieux qu’à la convoitise du frère honni Mime. Au passage, on notera que le dragon Fafner a finalement bénéficié d’une remarquable longévité pour s’être couché sa vie durant sur un trésor bien maudit tandis que, sur un autre registre, Siegmund connaît une fin aussi rapide que tragique qui lui vaut bien son surnom d’ « élu du malheur » : pourtant lui n’a jamais touché à l’Anneau ni même eu connaissance de son existence – comme quoi la malédiction n’est pas là où on l’attend.

L’Anneau des Nibelungen est donc un monstre d’ambiguïté. Il ne se révèle vraiment que par sa puissance à exciter la convoitise. Plus qu’un objet magique, il est la manifestation d’un mystère insondable qui se nourrit de la vie des êtres qui y aspirent. Seul un être affranchi du désir, Brünnhilde, saura échapper à son emprise et réduire son existence formelle à sa plus simple expression : le brillant hochet qui fait la joie innocente des Filles du Rhin.

Tolkien prend le contre-pied exact de cette vision en décrivant dès l’abord l’Anneau comme un objet “maléfique”, ce que dans un sens étendu il appelle aussi une “machine”. Or une “machine” n’est autre que l’extension d’un pouvoir, bon ou mauvais à la base, qui a besoin d’un instrument pour s’étendre et instaurer son hégémonie. Il ne s’agit donc pas de “corruption” d’un état pur initial, comme dans le cas de l’objet “maudit”, mais de « transfert d’une puissance préexistante”, ainsi que 1’expliquait Tolkien dans une lettre de 1959 :

“L’Anneau de Sauron n’est que l’une des diverses expressions du fait de placer sa vie, ou son pouvoir, dans un objet extérieur, qui est ainsi menacé d’être volé ou détruit, ce qui entraîne des conséquences désastreuses pour soi. Si je devais « philosopher » sur ce mythe, ou du moins sur l’Anneau de Sauron, je dirais que c’était une manière de représenter de façon mythologique le fait avéré que la puissance (ou peut-être la potentialité), pour être employée et pour qu’elle produise des résultats, doit être extériorisée et, pour ainsi dire, échappe dans une plus ou moins grande mesure au contrôle direct. Un homme qui désire exercer le « pouvoir » doit avoir des sujets, qui ne sont pas lui-même. Mais alors il dépend d’eux. »

Pour prolonger la pensée de l’écrivain, une “machine” est dangereuse : ne pas connaître toutes ses caractéristiques expose son utilisateur à des emballements intempestifs, ou au contrôle d’un esprit hostile qui l’aurait programmée à de mauvais desseins.

Il n’est présenté ainsi au lecteur de Bilbo que la première et plus apparente caractéristique de l’Anneau, celle de prêter l’invisibilité à son porteur. Mais la suite du récit dévoilera, au compte-gouttes, toutes les dimensions d’un pouvoir dont la manifestation première n’est que duperie et la seconde – à savoir le contrôle des esprits – un jeu dangereux qui ne peut laisser indemne. Car en rendant son porteur invisible aux êtres communs, elle le rend à l’inverse vulnérable aux esprits maléfiques et se soumet à leur influence. Que l’on en soit conscient ou non, on devient l’instrument de l’Anneau. Les êtres faibles tombent sous la coupe de Sauron, les êtres forts et Sauron lui-même se font les esclaves d’un pouvoir qui ne peut que les déborder. Enfin, une autre caractéristique de la “machine” est qu’elle est reproductible : elle ne fonctionne que dans un environnement d’objets plus ou moins analogues qui viennent modifier ou contrecarrer son action immédiate. Il y a ainsi chez Tolkien non pas un mais plusieurs anneaux – un cheptel si j’ose dire – bien qu’il s’agisse d’un leurre imaginé par Sauron pour les contraindre en définitive à la seule puissance de l’Anneau dit Unique. Mais il y avait dès le Premier Age des objets magiques en nombre – toute une panoplie d’épées, d’arcs, de hauberts et de heaumes – et il faudrait parler au Troisième Age du rôle éminent tenu par exemple par les Palantir, les pierres de vision.

La prodigalité de Tolkien quant aux objets et à la magie en général montre, comme dans l’exemple de l’Anneau, la ligne de partage décisive qui existe entre son imaginaire extensif et la concentration symbolique du monde wagnérien. Nous en arrivons ainsi au chapitre des divergences marquées, que je crois beaucoup devoir à cette vieille querelle toujours pertinente qui perdure entre les genres historiquement constitués du drame et de l’épopée ; ce qu’on peut appeler aussi, sur un mode analogique, la structure “ouverte” et la structure “fermée”. Il n’y a pas ici matière à polémique stérile : quand je dis “ouvert” et “fermé » je n’entends pas de hiérarchie particulière, mais j’attire votre attention sur ces lois essentielles qui, si elles ne sont pas respectées, rendent l’objectif artistique incertain voire inatteignable.

Le drame doit privilégier l’action, concentrer l’attention sur quelques figures caractéristiques et rechercher globalement l’économie. Cela peut paraître étrange quand on associe cette définition à Wagner. Mais songeons à l’architecture très solide de ses opéras, à leur division ternaire inamovible en trois actes, au nombre réduit des protagonistes, au travail de réduction drastique que le compositeur opère sur la généalogie des dieux et des héros dans le Ring, pour ne faire séparer Wotan et Siegfried que de deux générations… Songeons aux préalables invariables de l’exposition, dans laquelle par exemple le Hollandais expose sans ambiguïté la courbe entière de sa destinée ; dans laquelle, à l’autre bout de l’œuvre, Gurnemanz narre par le menu l’état des lieux de toutes les souffrances du monde avec, systématiquement, en ligne de mire, la seule ouverture de la rédemption.

Certes l’exubérance est là, on parle de la richesse du drame wagnérien. Mais celle-ci est contenue entre les parois du vase clos de l’architecture à laquelle elle doit obéissance sous peine de se perdre avec elle. Et toute la splendeur de l’art wagnérien naît justement de cette capacité à produire des effets infinis dans un monde borné par les lois du drame : telle est la fonction et la plasticité des leitmotive, qui étendent la pensée intime des êtres aux grands espaces de la Nature, qui construisent à partir de quelques impressions tous les détours de la pensée humaine, emplissant la musique d’un monde de prémonitions et de réminiscences.

Il y a à cela quelques lois afférentes : nombre de personnages réduits, mais aussi élimination de tout décorum. Dans le Ring, on ne dénombre vraiment que quatre objets magiques : l’Anneau, la lance, l’épée et le heaume. Certains trouvent même que le heaume est l’accessoire de trop ! On fuit également les temps morts. Certains morceaux comme le voyage de Siegfried sur le Rhin, et plus encore le finale tonitruant des Maîtres Chanteurs, bien que d’une prodigieuse inspiration musicale, ont pu être vertement critiqués pour la parenthèse qu’ils semblaient constituer dans le cours de l’action. Enfin, on se concentre en tout et pour tout, sur la figure humaine. Rien n’existe vraiment en dehors des contradictions intimes siégeant dans l’âme des êtres, de sorte que même le paysage, chez Wagner, ne semble valoir que comme projection des états psychologiques. La mer agitée d’lrlande, c’est la jubilation amoureuse des amants ; le cor de chasse étouffé dans le bruissement des feuillages, c’est l’attente inquiète d’Isolde ; les roulements répétés de l’orage, c’est la détresse furieuse de Siegmund etc.. On pourrait indéfiniment multiplier les exemples pour signifier ce simple fait que dans le drame wagnérien, si tout est exposé à l’avance, sans ambages, dans un univers resserré où chaque pensée s’enlise, confrontée à elle-même, la frontière en revanche de l’âme intérieure et de l’âme cosmique est éternellement poreuse, de sorte que cette apparente fermeture devient, portée par la musique et la soif de rédemption, un espace de pure liberté.

Cela ne signifie pas que chez Wagner le paysage ne possède pas une existence propre, mais que pris isolément, comme tout élément contextuel, il perd de sa substance. On peut s’exercer, comme Henri Perrier du reste l’a fait avec brio, à reconstituer la géographie du Ring ; à l’évidence on n’y trouvera pas tant motif à rêver qu’une occasion de relever les subtilités formelles du livret et parfois aussi ses incohérences. En bref il n’est pas fondamental, pour la perception du message artistique wagnérien, de savoir à quoi ressemble la montagne qui se situe au-dessus ou à côté du Nibelheim, ni combien de tourelles équipent le Walhall, ni quelle est l’allure de la forêt juste au-delà des lisières du Neidhöhle… En revanche, il est non seulement utile mais indispensable d’apprendre que les plus hauts sommets des Monts Brumeux ont pour noms Celebdil et Caradhras, que la Lothlorien se jette dans le grand cours du fleuve Anduin, et que quarante milles séparent les Hauts Reculés du Pont du Brandevin. Sans la connaissance de ces éléments, le monde perdrait de sa cohérence et de son pouvoir effectif en tant que “sous-création ».

Pour illustrer ce fait que le centre de gravité, chez Tolkien, n’est pas intérieur mais extérieur à l’homme, placé au cœur de choses plus anciennes que lui, nous pouvons prendre un extrait du Seigneur des Anneaux dans lequel Tom Bombadil rapporte aux Hobbits d’étranges histoires : « En écoutant ces récits, ils commencèrent à comprendre les vies de la Forêt, en dehors d’eux-mêmes, en fait à se sentir étrangers là où toutes autres choses étaient chez elles. Le vieil Homme-Saule y apparaissait et en sortait constamment, et Frodon apprit alors suffisamment pour le satisfaire, plus que suffisamment en vérité, car ce n’était pas un savoir rassurant. Les paroles de Tom mettaient à nu les cœurs des arbres et leurs pensées, souvent noires et étranges, emplies de la haine des êtres qui vont et viennent librement sur terre, rongeant, mordant, brisant, démolissant, brûlant : destructeurs et usurpateurs. Ce n’était pas sans raison qu’on l’appelait la Vieille Forêt, car elle était certes ancienne, survivante de vastes forêts oubliées ; et en son sein vivaient encore, sans vieillir davantage que les collines, les pères des pères d’arbres, qui se souvenaient du temps où ils étaient seigneurs. Les années innombrables les avaient emplis d’orgueil et de sagesse enracinée, ainsi que de malveillance. Mais nul n’était plus dangereux que le Grand Saule : son cœur était pourri, mais sa force verte ; et il était rusé, il commandait aux vents, et son chant et sa pensée couraient les bois des deux côtés de la rivière. Son esprit gris et assoiffé tirait la force de la terre, et il s’était répandu comme un réseau de racines dans le sol et comme d’invisibles doigts de brindille dans l’air, jusqu’à ce qu’il eût acquis la domination sur presque tous les arbres de la Forêt entre la haie et les Hauts. Soudain, les propos de Tom quittèrent le bois pour remonter le long du jeune ruisseau, par-dessus les cascades bouillonnantes, par-dessus les cailloux et les rochers usés et parmi les petites fleurs dans l’herbe épaisse et les crevasses mouillées, finissant par vagabonder sur les Hauts. Les Hobbits entendirent parler des Grands Galgals et des tertres verts, des cercles de pierre sur les collines et dans les creux parmi les hauteurs. Les moutons bêlaient en troupeaux. Des murs verts et des murs blancs se dressaient. Il y avait des forteresses sur les Hauts. Des rois de petits royaumes se battaient entre eux, et le jeune soleil brillait comme du feu sur le métal rouge de leurs neuves et avides épées. Il y avait des victoires et des défaites ; et des tours tombaient, des forteresses étaient incendiées et des flammes montaient dans le ciel. De l’or était entassé sur les catafalques des reines et des rois morts ; et des tertres les recouvraient et les portes de pierre étaient closes ; et l’herbe poussait sur le tout. «

Dans cet univers arborescent, nul besoin de la psychologie fouillée du Ring ! L’écrivain réduit le caractère de ses personnages, souvent interchangeables, à quelques traits fondamentaux, pour mieux faire vivre l’abondant paysage des essences, des lignées des êtres et de leur engendrement infini. Ce n’est pas du schématisme, comme on l’a souvent prétendu, ou un manque de relief, mais au contraire la marque du travail du conteur qui sait placer ses figures à une juste distance. A contrario du drame, compact, cyclique et obsessionnel, l’art de l’épopée demande un style linéaire et buissonnant, projetant toujours plus avant et au-delà un monde de sensations et d’événements qui ne prennent sens que dans la globalité d’une histoire.

Tout autre est ainsi le dessein de l’épopée envisagé par Tolkien. C’est le cadre et le fond qui comptent. La figure humaine individuelle, à la limite, n’y est pas essentielle, si ce n’est comme l’enluminure d’un grand plan divin dans lequel chacun a sa place mais aussi un rôle limité. Le christianisme profond de Tolkien s’introduit discrètement dans son œuvre en évitant toute allégorie marquée. Il repose sur l’idée qu’il appartient à chacun de réaliser avec humilité et de développer dans une juste mesure ce que la vie lui a accordé comme talents, avec courage et ténacité, mais aussi en fonction de ce que les circonstances (le hasard) permettent. La rédemption, bien que nécessaire, n’est donc pas offerte à l’homme par l’homme Seule l’action divine – la miséricorde – peut donner son sens ultime à la destinée humaine. On jugera du contraste avec la métaphysique wagnérienne où la transcendance n’est apportée que par la figure de « l’intercesseur » : c’est-à-dire de la personne élevée à un état héroïque tel qu’elle puisse se constituer comme salvatrice.

Au contraire, le héros rédempteur est absent de l’univers de Tolkien : Frodon s’arrête au pied de l’abîme, et c’est l’être le plus méprisable en apparence, sans volonté propre, qui accomplit l’acte libérateur malgré lui. Frodon n’est donc pas Brünnhilde ! Le Seigneur des Anneaux ne constitue pas tant une réflexion sur la tentation du pouvoir absolu (et la victoire contre cette tentation), qu’une méditation sur les événements imprévus de 1’existence et la Providence cachée au sein de la Création, qui fera dire à Gandalf au sujet de l’invraisemblable découverte de l’Anneau par Bilbo : « Derrière cela, il y avait quelque chose d’autre à l’œuvre, en dehors de tout dessein du Créateur de l’Anneau. Je ne puis le faire comprendre plus clairement qu’en disant de Bilbo qu’il était destiné à trouver l’Anneau et pas par la volonté de Celui qui l’avait créé. Et c’est peut-être là une pensée encourageante »

Au terme de ce parcours, j’espère avoir au moins montré que toute tentative pour faire rentrer l’œuvre de Tolkien dans le giron émotionnel du drame wagnérien se heurte sur cette différence intrinsèque de nature, malgré quelques proximités dans le contenu. Ces deux créateurs peuvent néanmoins émerveiller au même titre par la faculté qui fut la leur à engendrer- selon la formule consacrée- des “œuvres-mondes ». Au-delà d’une confrontation toujours un peu arbitraire, il semble donc important de rappeler que plus profondément que tous leurs contemporains, sans ironie et bien au-delà de la citation stérile, Tolkien et Wagner parlent la splendide langue du mythe : avec la naïveté d’enfants découvrant un monde merveilleux et ancien, mais aussi avec la puissance envoûtante de magiciens déroulant les sortilèges de leur art, ce qui pour ma part leur vaut bien à tous deux le qualificatif choisi en frontispice de cet exposé – celui d' »enchanteurs ».

Vous souhaitez apporter des informations complémentaires et ainsi enrichir cet article, contactez-nous !