Cette section présente une série de portraits biographiques de ceux qui ont contribué, d’une manière ou d’une autre, à l’édification de l’œuvre wagnérienne. Des amitiés ou des inimitiés parfois surprenantes ou inattendues, des histoires d’amour passionnées avec les femmes de sa vie, parfois muses et inspiratrices de son œuvre, mais également des portraits d’artistes (chanteurs, metteurs en scène, chefs d’orchestre…) qui, de nos jours, se sont “appropriés” l’œuvre du compositeur et la font vivre différemment sur scène.

PIERRE-LOUIS DIETSCH : DEUX RENCONTRES AVEC RICHARD WAGNER

par Michel HUVET

Dijon n’a apparemment jamais tenu une place de choix dans l’histoire musicale. Non qu’on n’y ait point fait autant de musique qu’ailleurs : depuis la riche Cour des Ducs de Bourgogne jusqu’au foisonnement actuel des chorales, orchestres, opéras et autres musibus, on n’a cessé d’y faire de la musique, et surtout de l’aimer.

Gilles Binchois, dont on a fait l’émule, ou le rival, de Guillaume Dufay, fut le premier grand musicien dont le nom ait été associé à celui de la capitale ducale. Simple homme d’armes, il posa l’arbalète pour entrer dans les ordres et s’engagea dans la Chapelle de Philippe-le-Bon.

Gilles Binchois, dont on a fait l’émule, ou le rival, de Guillaume Dufay, fut le premier grand musicien dont le nom ait été associé à celui de la capitale ducale. Simple homme d’armes, il posa l’arbalète pour entrer dans les ordres et s’engagea dans la Chapelle de Philippe-le-Bon.

Doué d’un instinct très sûr, il compensa son manque de culture par une audace musicale assez rare pour l’époque, choisit bien les poèmes qu’il mit en musique, usa d’altérations chromatiques et d’harmonies osées et devint devant l’Histoire un religieux qui a merveilleusement réussi dans la chanson profane.

Mais, on nous l’accordera, la Cour des Ducs a été plus riche en peintres et sculpteurs qu’en musiciens.

Il faut donc attendre ensuite le très riche XVIII° siècle pour voir Dijon revenir au premier plan musical.

Il faut donc attendre ensuite le très riche XVIII° siècle pour voir Dijon revenir au premier plan musical.

Et quel plan ! Claude Balbastre d’abord, né à Dijon en 1727, fut un improvisateur génial. Maître de clavecin de Marie-Antoinette, compositeur de noëls célébrissimes, organiste à Saint-Roch et Notre-Dame de Paris, il a ouvert la voie à Jean-Philippe Rameau, le grand génie de la musique française.

Même Jean-Jacques Rousseau, qui vint recevoir à Dijon le prix de l’Académie pour ses travaux littéraires, ne parvint pas à porter ombrage à la réputation de Rameau dans sa ville natale.

Pour le reste, c’est un peu “Dijon morne plaine”. Pas un musicien de l’envergure de Rameau n’a émergé de cette ville pourtant enchantée dont les “cent clochers” égrennent quotidiennement des chapelets musicaux. Oh, certes, il y eut bien une longue cohorte d’excellents professeurs, maîtres de chapelle, directeurs, organistes ou chefs de choeur qui ont gravité autour du conservatoire ou de la Maîtrise de la Cathédrale, voire du “théâtre muncipal” devenu Opéra : Mgr Moissenet, Marc Chevignard, Maurice Berthier, Louis Dumas, André Ameller, Charles Poisot, André Fleury, Joseph Samson, Daniel Paquette, Jean- Louis Gand.

![]()

Il y eut pourtant, parmi ceux-là, un nommé Louis Dietsch – trois lignes dans un vieux dictionnaire de la Musique –, l’un des musiciens les plus en vue à Paris au XIX° siècle. Oui, Pierre-Louis Dietsch, 1808-1865, entré de son vivant dans un purgatoire d’où il n’est toujours pas sorti.

Il y eut pourtant, parmi ceux-là, un nommé Louis Dietsch – trois lignes dans un vieux dictionnaire de la Musique –, l’un des musiciens les plus en vue à Paris au XIX° siècle. Oui, Pierre-Louis Dietsch, 1808-1865, entré de son vivant dans un purgatoire d’où il n’est toujours pas sorti.

Mais il nous intéresse pour deux raisons : d’abord parce qu’il naquit à Dijon, ensuite parce qu’il été mêlé à deux reprises à Richard Wagner, car il a croisé par deux fois le tempêtueux Saxon et trouvé dans son sillage un peu de gloire et beaucoup d’ennuis, pour avoir enfin goûté à deux reprises le frisson que procure la rencontre avec le génie.

Ce musicien calme et courtois qu’était Dietsch, ce compositeur de messes et de cantates, sera en effet amené à composer un opéra sur une esquisse du Fliegende Holländer – en français Le Vaisseau fantôme – écrit par Wagner qui, aux abois, avait vendu ce livret à l’Opéra de Paris, et à diriger bien des années plus tard les fameuses premières représentations du Tannhäuser à Paris et qui sont restées à la musique ce que les premières d’Hernani furent au théâtre.

À travers ces deux anecdotes découvrirons-nous peut-être que Pierre-Louis Dietsch mérite mieux que l’oubli, que sa musique qui dort au fond des bibliothèques peut courir le risque d’un réexamen, plus de 160 ans après la mort de son auteur. Si un musicologue allemand, Edmond Haratzi, n’avait publié en 1955 une étude sur Dietsch et ses opéras (1), trouverait-on encore son nom dans les dictionnaires de musique ?

![]()

I. L’AFFAIRE DU VAISSEAU FANTÔME

En 1839, Richard Wagner est encore un inconnu. Surtout en France. Les empereurs et rois de légende n’ont pas encore déposé l’or à ses pieds et il ne s’est fait entendre, à Leipzig, que par une Ouverture dans laquelle un coup de timbale revenant à chaque mesure a déclenché plus de rires que de vivats. Mais on sait quel caractère habite cet homme énergique qui n’hésitera pas à dire : “Le monde me doit ce dont j’ai besoin.”

Chef d’orchestre au théâtre de Weimar, marié depuis peu à une modeste cantatrice, Minna Planer, le musicien sent bien qu’un autre destin l’attend. Nourri des tragédies grecques, du théâtre de Shakespeare, des romantiques allemands, abreuvé aux sources de Bach, Mozart, Weber et, surtout, Beethoven, Wagner a de l’ambition et, ce qui est rare, il a aussi raison d’en avoir ! Evidemment, en 1839, personne ne le sait.

Pas même Scribe, le tout puissant librettiste parisien à qui Wagner envoie le canevas d’un opéra tiré d’un roman de Heinrich König, La Fiancée souveraine, avec la partition de La Défense d’aimer, opéra qu’il avait composé deux ans auparavant. Paris, à cette époque, fascine tous les musiciens. “Jamais, ce me semble, Paris n’a tant cru s’occuper de musique », s’écrie Berlioz.

Comme Scribe a répondu avec une certaine chaleur, Wagner n’hésite pas et, franchissant les frontières comme un contrebandier (il est déjà criblé de dettes), s’embarque à bord d’un voilier de petit tonnage pour gagner Londres via la Baltique et la Mer du Nord.

Comme Scribe a répondu avec une certaine chaleur, Wagner n’hésite pas et, franchissant les frontières comme un contrebandier (il est déjà criblé de dettes), s’embarque à bord d’un voilier de petit tonnage pour gagner Londres via la Baltique et la Mer du Nord.

Le hasard fait toujours bien les choses. Wagner vient de lire la légende du Hollandais volant dans un recueil de Heinrich Heine et il en est resté marqué. Or voilà que cette traversée prend une tournure dramatique : au large du Danemark, une énorme tempête se lève et la frêle embarcation est jetée sur les côtes norvégiennes.

La légende se mêle à la réalité et, malgré le mal de mer, Wagner exulte : “Ce fut une véritable jouissance pour moi, écrira-t-il plus tard, d’entendre le cri des matelots se répercuter sur les colossales murailles de pierre qui le renvoyaient en écho. C’est le cri dont ils accompagnent leurs mouvements quand ils jettent l’encre ou carguent la voile. Son rythme bref s’incrusta en moi tel un signal réconfortant et forma bientôt le thème d’un chant des matelots dans mon Fliegende Holländer, opéra dont j’avais déjà l’idée à cette époque. Les impressions d’alors lui donnèrent une couleur poétique et musicale précise”.

Les Wagner parviendront tout de même à Paris le 17 septembre 1839.

Pour y souffrir, pas pour y triompher.

Malgré les recomandations auprès de Meyerbeer ou de Scribe, malgré Rienzi – opéra achevé dans l’euphorie et qui résume toute une époque à lui seul –, malgré son talent, malgré la chance d’habiter dans la maison natale de Molière (33 rue de la Tonnellerie), Wagner prend, dans ce Paris tant rêvé, une sacrée leçon d’humilité.

Il tente de faire jouer son Ouverture pour Faust, il compose de tendres berceuses, il arrange d’illustres morceaux pour … cornet à piston, tous travaux qui ne l’en laissent pas moins dans la misère la plus noire et lui donnent honte de lui-même, au point qu’une bonne partie de sa haine pour les Français – qui se manifestera lors d’un odieux pamphlet publié lors de la guerre de 1870 sous le titre de Une capitulation – aura été nourrie par ces années sombres passées dans un Paris indifférent.

Il tente de faire jouer son Ouverture pour Faust, il compose de tendres berceuses, il arrange d’illustres morceaux pour … cornet à piston, tous travaux qui ne l’en laissent pas moins dans la misère la plus noire et lui donnent honte de lui-même, au point qu’une bonne partie de sa haine pour les Français – qui se manifestera lors d’un odieux pamphlet publié lors de la guerre de 1870 sous le titre de Une capitulation – aura été nourrie par ces années sombres passées dans un Paris indifférent.

À Meudon, où il a trouvé un nouveau refuge, le musicien compose néanmoins d’un trait son Fliegende Holländer dont il a écrit le poème quelques mois plus tôt. C’est alors que Dietsch va intervenir.

Nous sommes en 1840.

Wagner présente un synopsis très élaboré de son Vaisseau au directeur de l’Opéra, Léon Pillet. Qui se déclare fort intéressé et demande que ce beau sujet lui soit cédé afin qu’il en confie la composition musicale à un compositeur français, conformément à des usages alors fort en vigueur.

Wagner présente un synopsis très élaboré de son Vaisseau au directeur de l’Opéra, Léon Pillet. Qui se déclare fort intéressé et demande que ce beau sujet lui soit cédé afin qu’il en confie la composition musicale à un compositeur français, conformément à des usages alors fort en vigueur.

Wagner, d’abord révolté, finit par accepter : il faut bien qu’il mange. “Je cherchai pourtant à convaincre Pillet de vive voix et par écrit, racontera-t-il avec une superbe naïveté, que l’on ne pouvait espérer un succès qu’en me confiant, à moi, le développement et la composition de cette esquisse (…) Mes raisons ne servirent à rien et le directeur m’expliqua franchement ce qu’il en était des espérances dont je croyais avoir le droit de me bercer sur la recommandation de Meyerbeer”.

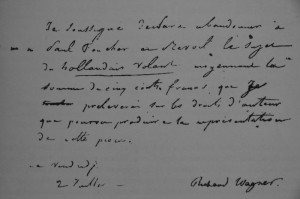

Et en effet, Léon Pillet laissa 500 F à Wagner et confia l’esquisse au librettiste Paul Foucher (le beau-frère de Victor Hugo) et au compositeur Pierre-Louis Dietsch afin qu’il en tire un opéra.

Notre Dijonnais n’était alors connu que du petit cercle des musiciens qui rôdaient de salles de concert en chapelles, de théâtres en salons, dans l’espoir d’engagements et de commandes. Louis Dietsch, parmi eux, avait excellente réputation. Sérieux, travailleur, appliqué, il était apprécié des musiciens qu’il dirigeait avec talent et ses compositions religieuses n’avaient pas peu contribué à donner de lui l’image d’un artite convenable, fréquentable, en tous points recommandable.

Il était né à Dijon, au 38 de l’actuelle rue Jean-Jacques Rousseau, le 17 mars 1808. Son nom dit assez que, si sa mère était française, son père était d’origine allemande, ce qui eut dû faciliter les raports avec Wagner si ce dernier n’avait eu le caractère emporté et fier dont on verra plus loin les jolis effets.

Il était né à Dijon, au 38 de l’actuelle rue Jean-Jacques Rousseau, le 17 mars 1808. Son nom dit assez que, si sa mère était française, son père était d’origine allemande, ce qui eut dû faciliter les raports avec Wagner si ce dernier n’avait eu le caractère emporté et fier dont on verra plus loin les jolis effets.

Ses première études musicales, Dietsch les fit à Dijon. Sous la direction d’un certain Travisini qui s’occupait alors activement d’une Maîtrise de qualité, laquelle n’a rien à voir avec celle que fondera Mgr Moissenet à la fin du XIX* siècle et qui chante encore aujourd’hui les louanges divines dans le choeur de la cathédrale Saint-Bénigne.

Doué sans nul doute au-delà du commun, Dietsch est poussé à Paris par ses professeurs et ses amis.

Elève de Choron, il obtient en 1830 un premier prix de contrebasse au Conservatoire de Paris. Mais, comme Rameau, c’est d’abord un organiste et c’est sur cet instrument qu’il fera toute sa carrière d’exécutant, n’utilisant la contrebasse que pour des services d’orchestre au Théâtre italien. On le trouvera successivement aux Missions Étrangères (où Gounod lui succédera), puis à la paroisse Saint-Paul Saint-Louis où il est maître de chapelle, à la Madeleine où il exerce les mêmes fonctions, à Saint-Roch enfin où il est titulaire des grandes orgues.

Elève de Choron, il obtient en 1830 un premier prix de contrebasse au Conservatoire de Paris. Mais, comme Rameau, c’est d’abord un organiste et c’est sur cet instrument qu’il fera toute sa carrière d’exécutant, n’utilisant la contrebasse que pour des services d’orchestre au Théâtre italien. On le trouvera successivement aux Missions Étrangères (où Gounod lui succédera), puis à la paroisse Saint-Paul Saint-Louis où il est maître de chapelle, à la Madeleine où il exerce les mêmes fonctions, à Saint-Roch enfin où il est titulaire des grandes orgues.

Ces multiples responsabilités musicales ne l’empêcheront pas d’être aussi chef d’orchestre de l’Opéra et compositeur assez prolifique, surtout en matière de musique religieuse où il donna le meilleur de son talent. On lui doit aussi une Messe avec orchestre dédiée à Meyerbeer (1838), un vibrant Te Deum à cinq voix et grand orchestre (1844), un très profond Requiem écrit en 1857 à la mémoire d’Adolphe Adam et un Stabat Mater qui sera son testament (1864). Louis Dietsch a peu touché à la musique profane, encore que ce soit avec elle qu’il conquit une certaine notoriété : son Ballet pour Le Freischütz, son adaptation à la scène du Roméo et Juliette de Bellini (1846) et surtout son opéra Le Vaisseau fantôme ou le maudit des mers (1842) lui assurèrent une renommée durable. Avec pareil bilan, ce musicien mérite tout de même qu’on garde sa mémoire et qu’on le préserve des railleries dont certains musicologues l’ont accablé depuis sa mort survenue en 1865. Dietschn’aura pas été un petit maître du XIX° et la place qu’il a tenue dans la vie musicale française – il fut aussi le professeur de Gabriel Fauré – exigerait bien qu’on fasse aujourd’hui l’effort de ressortir quelques unes de ses partitions pour que nos contemporains en découvrent les parfums.

Mais revenons à cet instant où Léon Pillet “abandonne” généreusement 500 F à Wagner pour son histoire du Vaisseau. Ah ! ces 500 F ! Ils ont pourtant bien existé puisque c’est avec eux que Wagner a pu s’installer à Meudon : étant libre de tirer parti de son poème à l’étranger, il composa aussitôt la fabuleuse musique du Fliegende Holländer.

Mais revenons à cet instant où Léon Pillet “abandonne” généreusement 500 F à Wagner pour son histoire du Vaisseau. Ah ! ces 500 F ! Ils ont pourtant bien existé puisque c’est avec eux que Wagner a pu s’installer à Meudon : étant libre de tirer parti de son poème à l’étranger, il composa aussitôt la fabuleuse musique du Fliegende Holländer.

Mais, las, il n’existe aucune trace de ces 500 F dans les archives de l’Opéra ! Alors ? Il faudra attendre l’enquête effectuée en 1880 par Ernst Paqué (2) pour approcher la vérité. En fait, Léon Pillet avait bien parlé de Wagner à Paul Foucher : l’idée de l’opéra fut alors transmise à Henri Revoil qui imagina une nouvelle action que Foucher fut ensuite chargé de rimer. Revoil a lui-même raconté que Wagner, apprenant cela, s’était senti dépouillé : “Alors, poursuit Revoil, Léon Pillet tira de son gousset cinq napoléons. C’était, non pas la reconnaissance du droit de propriété du réclamant mais une aumône faite au pauvre musicien allemand”.

Reste évidemment à savoir dans quelle mesure les librettistes se sont servi du scénario abandonné par Wagner. Elle est bien mince. Car le livret final du Maudit des mers de Dietsch se présente sous la forme de deux actes et trois tableaux. Il semble même que des éléments du Pirate de Walter scott et d’un roman anglais du capitaine Marryat aient beaucoup servi. Par rapport à l’ouvrage de Wagner, notons d’abord que les personnages ont des noms différents. Ainsi Senta devient Minna – c’était, curieusement, le prénom de la femme de Wagner ! –, l’amoureux de Minna se nomme Magnus alors qu’Érik est simplement un matelot de l’équipage de barlow, le père de Minna. Enfin le Hollandais lui-même se nomme Troil le maudit…

Les trois tableaux de cette fort curieuse histoire nous conte une légende qui fait de larges concessions à la morale religieuse si révélatrice de la politesse de l’époque. Au premier tableau, qui se déroule dans la demeure de Barlow – il n’y a pas de choeur des fileuses –, la légende nous est ainsi racontée : “Du sang des rois / Prince de la Norvège / Mais du trône déshérité / Troil ux flots pirate sacrilège / Va demander sa royauté”. Le vaisseau fantôme apparaît au second tableauoù l’on voit Troil demander à Minna d’être “l’ange du rivage, la madonne du port”. Magnus, l’amoureux, est évidemment désespéré. Au troisième tableau, enfin, sur le rocher fatal, c’est Magnus lui-même – le pauvre s’est fait religieux par désespoir ! – qui va célébrer le mariage. Et voici le bouquet : au moment de bénir les époux, il enlève le gant de Troil et, tenons-nous bien, il reconnaît en lui l’assassin de son père ! “Fuis, dit-il, ta patrie est la tempête”.

Face à une aussi triste histoire, la musique de Dietsch a laissé plus d’un critique dans l’expectative. L’un d’eux y vit “une steppe dont les horizons ne changent jamais”. Plus attentif, Georges Cherrière expliqua beaucoup plus tard dans ses Épisodes d’histoire musicale (3) que le compositeur avait eu “vers la fin une idée assez neuve : après le coup de tam-tam qui annonce le dénouement, il fait taire les voix et confie à l’orchestre seul le chant de l’apothéose finale ; malheureusement, ce chant est assez médiocre”. Autres détails rapportés par les auditeurs de la création : le “tempo alla polacca” chanté par Minna à la fin du 1er acte, plusieurs ensemble dont le chœur des moines du 2° acte et la cavatine résignée de Magnus devenu moine ont été cités par Berlioz “avec éloges”. Enfin, notait encore Georges Cherrière, “la mesquinerie des décors de la scène finale et de l’apothéose contribua à la chute de l’ouvrage qui, joué en lever de rideau avant les ballets, n’eut que onze représentations. Wagner était vengé”.

II. L’AFFAIRE DU TANNHÄUSER

Wagner a-t-il jamais entendu une note de ce Maudit des mers de Dietsch ? Sûrement pas. Encore qu’une autre vilaine légende circulât à Paris après la création. Elle voulait que Wagner ait assisté lui-même à la première représentation de l’ouvrage de son rival et que, faute d’argent pour payer sa place, il ait vendu son chien à un Anglais rencontré dans une gare de chemin de fer. Hélas, la vérité historique tord le cou à cette méchanceté qui montre à quel point Wagner était bien le véritable “maudit” de l’affaire : il avait quitté Paris le 6 août 1842 et l’opéra ne fut représenté que le 9 novembre suivant ! Malgré cette aventure, Wagner et Dietsch n’en restèrent pas à ce premier échange par opéras interposés. Ils devaient en effet se revoir, ô combien, et le musicien dijonnais contribuer malgré lui à l’un des grands scandales musicaux du XIX° siècle.

On était en 1860 et Wagner n’était plus un jeune homme en mal de gloire. Il était devenu un maître que les plus grands de ses pairs admiraient, Liszt en tête, et sa musique avait donné la fièvre à toute l’Europe, déchaînant l’enthousiasme de Nietzsche et enchantant Baudelaire. Wagner avait connu des triomphes à Dresde, où il fut directeur musical de l’Opéra, avec Rienzi, le Fliegende Hollander et Tannhäuser, ainsi qu’à Weimar où Liszt avait créé Lohengrin.

Ami de Bakounine, théoricien de la “révolution dans l’art”, Wagner avait dû s’exiler en Suisse où il s’attela à la tâche grandiose du Ring der Nibelungen, cette tétralogie qui usera vingt ans de sa vie. Entre temps, les blessures intérieures, les passions les plus folles, les rencontres les plus incroyables auront donné de lui cette image quasi mythique du génie sans cesse éprouvé et dont la volonté exceptionnelle parvint néanmoins à défier le monde.

C’est ce géant qui revient à Paris en 1860 pour qu’on y crée le Tannhäuser. L’affaire est restée dans l’Histoire. On sait que pour assurer un triomphe et ne pas mécontenter les influents membres du Jockey-Club, Wagner fut prié par le prince de Metternich et le Comte Walewski – ministre d’État – d’ajouter un ballet à son opéra. Il le fit en le plaçant dès le début de l’ouvrage et ce fut, si l’on ose dire, sa première faute : les habitués qui venaient à l’Opéra pour le ballet ne dînaient qu’à 8 heures et n’arrivaient au théâtre que vers 10 heures… Néanmoins, et après que Wagner eut vingt fois menacé de retirer son oeuvre si on ne lui accordait pas le minimum de soins scéniques et musicaux, Tannhäuser fut mis en répétitions. C’est peu de dire qu’elles se traînèrent d’altercations en découragements, en vociférations et renoncements.

C’est ici qu’intervient à nouveau Pierre-Louis Dietsch. C’est à lui, en effet, qu’avait été confiée la direction musicale de cette création française. C’est lui que, d’emblée, Wagner prit pour souffre douleur. Il a lui-même raconté comment (4) :

“Le mal principal provenait de l’incapacité du chef d’orchestre, M. Dietsch, incapacité que je n’avais pas soupçonnée aussi forte. Dans nos innombrables répétitions avec orchestre, je m’étais habitué à considérer dietsch comme une machine et, de ma place sur la scène vis-à-vis de son pupitre, je le dirigeais, lui et l’orchestre, indiquant des tempi avec tant de fermeté que je croyais pas possible de les modifier même quand je ne serais plus à proximité. Mais aussitôt qu’il fut livré à lui-même, Dietsch, son orchestre et le chant, tout devint hésitant : le directeur n’était plus sûr ni d’un mouvement ni d’une nuance. Je vis le grave danger qui nous menaçait. Si aucun des chanteurs n’était à la hauteur de son rôle et ne pouvait résoudre le problème qui lui était posé pour obtenir un effet véritable ; si cette fois-ci le nerf vital des représentations parisiennes, le ballet, ne contribuait que peu ou pas du tout à la réussite de l’ensemble ; si enfin l’esprit de l’oeuvre et ce quelque chose qui touchait la fibre intime des Allemands même dans les plus mauvaises représentations n’éveillait ici qu’un sentiment d’étrangeté, il est clair qu’il aurait au moins fallu que l’orchestre exprimât avec énergie et vigueur le caractère spécial de lam usique, de façon à impressionner les auditeurs parisiens. Mais hélas, sous la direction de M. Dietsch, toutes les lignes du dessin s’affaçaient et s’évanouissaient dans un chaos incolore, les chanteurs perdaient leur assurance et même les pauvres petites danseuses ne trouvaient plus la mesure de leur pas trivial. Je crus donc devoir réclamer un autre directeur et m’offrit au besoin de remplacer Dietsch”.

La confusion, alors, fut totale. Les musiciens prirent le parti de Dietsch, la presse se déchaîna contre Wagner et Napoléon III lui-même dut intervenir pour calmer les ambitions du compositeur… qui retira son oeuvre de l’affiche, fut supplié par l’Empereur de l’y replacer et l’y remit effectivement. On connaît la suite, et ce mot célèbre du directeur de l’Opéra, Royer, se tournant vers Wagner lors du second acte de la deuxième représentation : “Ce sont les Jockeys, nous sommes perdus !” Dietsch posa la baguette avant le dernier acte, dépassé par les cris, les rires et les sifflets. C’en était fait du Tannhäuser de Wagner qui ne survécut à cette terrible soirée que pour deux autres représentations seulement.

Ainsi Wagner se souvient-il (5) : “Morelli, lui, obligé de subir les clameurs des manifestants, avait eu un singulier combat à soutenir avec lui-même. Je lui avais enseigné minutieusement le jeu de scène que j’attendais de lui au 3° acte, depuis le départ d’Elisabeth jusqu’au moment où il se met à chanter l’Étoile du soir. Il ne devait en aucun cas quitter le banc de pierre sur lequel il était assis, à demi tourné vers le public et d’où il adressait son adieu à celle qui partait. M’obéir lui avait semblé dur car il prétendait que c’était contre tous les usages reçus chez les acteurs d’opéra de ne pas chanter un passage aussi important sur le devant de la scène et tourné vers le public? Or quand, à la représentation, il voulut saisir sa harpe pour s’accompagner, une voix cria dans le public : Ah ! il reprend sa harpe ! Et cette remarque provoqua un rire homérique suivi de nouveaux coups de sifflets. Enfin Morelli se décida héroïquement à laisser là son instrument et à descendre vers la rampe. Il dut chanter son grand air sans aucun accompagnement car Dietsch ne s’y retrouva qu’après la dixième mesure. Le public se calma alors, écouta sans broncher, et lorsque l’artiste eut fini, on le couvrit d’applaudissements”.

Wagner reprit aussitôt le chemin de l’Allemagne. Louis II de Bavière l’attendait. Bayreuth serait sa revanche. Il ne revit jamais Dietsch. Celui-ci n’entendit jamais plus la musique de Wagner. Il mourut quelques années plus tard, en 1865, après avoir rédigé un Traité du maître de chapelle dont on imagine sans peine qu’il était le fruit d’une riche expérience !

CONCLUSION

C’est donc par l’intermédiaire de deux anecdotes wagnériennes qu’a pu ressurgir de l’ombre la figure de Louis Dietsch. S’il est vrai que, sans Wagner, la postérité de ce musicien n’eut pas eu grand chose à espérer, il n’en demeure pas moins qu’elle mérite un peu plus que les propos acerbes et vengeurs du compositeur de Parsifal. La ville de Dijon aurait pu, lors des nombreuses cérémonies anniversaires de Rameau, profiter de ces mobilisations musicales pour rappeler aux Dijonnais la petite part de l’héritage laissé par Dietsch.

On eut pu profiter aussi de l’occasion pour nettoyer la plaque commémorative située sur la façade de sa maison natale où l’on peut à peine lire aujourd’hui ceci : “Dietsch (Pierre-Louis- Philippe), compositeur de musique, chevalier de la Légion d’honneur, né dans cette maison le 17 mars 1808, décédé à Paris le 20 février 1865. À sa mémoire vénérée, la Société Internationale des Organistes et ses compatriotes, 30 avril 1882”.

Ainsi serait-on parvenu à faire en sorte que Louis Dietsch, comme son Maudit des mers, ne soit plus un musicien fantôme.

MH

(1) P.L. Dietsch und seine Oper

(2) Nord und Süd, Stuttgart, 1884 (3) Paris, Fisschbacher, 1914

(4) Ma Vie, III, Plon 1912, pp. 192 et sq (5) Ibid. pp. 299 et 300

![]()

Vous souhaitez apporter des informations complémentaires et ainsi enrichir cet article, contactez-nous !